目次

目次

はじめに

第一章 封印された地上絵

(1) 幾何学的に配置された古代祭祀霊場

九州の直角二等辺三角形

畿内の聖数比の直角三角形

祭祀霊場の配置にみる距離規格

元伊勢と出雲は二緯度長構図のカナメ

祭祀霊場を布石した方法

エジプト起源の驚異的な天文知識

(2) 隠されていたカバラの祭祀曼陀羅

菱十字形と五芒星形の判明

カバラとは何か

浮かび上がる畿内の生命の木の図式

畿内の生命の木マンダラの効用

古代地図「ヤタノカラス」

(3) 日本に来たユダヤの民

失われた十支族を求めて

新天地でのエルサレムの創造

エゼキエルの影響下の遺物、習俗

ユダヤ人渡来に関する諸論

カバラ祭祀を担った天狗、先修験者

第二章 古事記と超古代史

(1) シュメールの良識

シュメール文明

古代卓越文明をもたらしたもの

(2) オリエント知識の伝承

メソポタミアと日本神話の類似

知識存続の情報工学的手法

古事記には何が書かれているか

(3) 古事記の科学知識

古事記の伝える科学知識(宇宙論)

古事記の伝える科学知識(地質学)

(4) 失われた超文明

一つ前の時代の風俗、歴史の成り行き

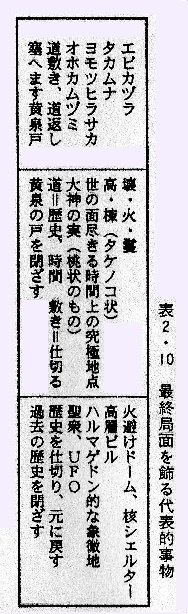

一つ前の時代の終焉、超古代核戦争

超古代ハルマゲドンの様相

(5) 大変災

汚土脱出と大洪水

科学力は自然の暴乱に勝る

天体の衝突が招いた太陽消失

(6) 死からの再生

世の建て直し(地球蘇生)と今時代の開始

古代の死と再生観

第三章 渡来前秘史

(1) 古代陰謀幻想

バベルの塔の事件とは

霊的進化のための神の計画

神の計画推進者の登場

(2) オリエント秘史

人工的な神々

シュメール文化とともに浸潤した神官層

神官に逆らった王とバビロンの末路

バビロンからの解放

(3) 東洋での展開

バビロニア的な古代日本

秦への浸潤

日本への流入と倭人の動き

第四章 カバラに誘われた日本の古代史

(1) 日本最初の革命

古代人の行動の原動力だったカバラ

神武天皇東征の舞台裏

古代日本は異邦人のるつぼ

物部氏は秘教組織だったのか?

物部氏の所作らしい遺物

大和朝廷成立の経緯

日継ぎの役割は大和に引き継がれた

(2) 贖われた秘儀成就

神の計画成就にかける情熱

飛鳥時代、古代政道はゆらいだ

大化改新は古代政道の改革を意味する

ニニギ預言の成就

ユダヤ結集政策の顛末

(3) 寄道的雑考

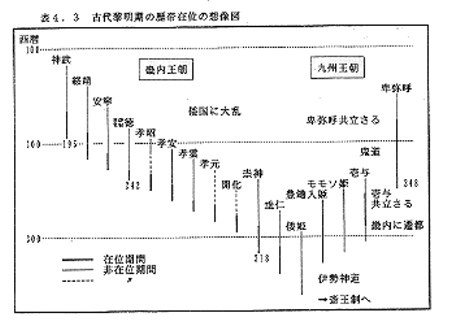

歴帝在位を推理する

卑弥呼と大和朝廷の関係を推理する

日の巫女の制度、鬼道とカバラ祭祀の類似

鬼道はカバラ祭祀の変化形

異端の民を救った宗教改革者

酒呑童子もカバラ行者

秦、藤原と菅公の影にカバラ

(4) 最後の成就に向けて

歴史を成就した古代皇室

第五章 現代への預言

(1) 預言書古事記はかく語りき

預言は現代におよび

預言の終結に向けて

空白を埋める黙示録

預言を超克するには

読者に贈るメルヘン

あとがき

付録 選定地と距離計算結果

参考文献

☆

はじめに

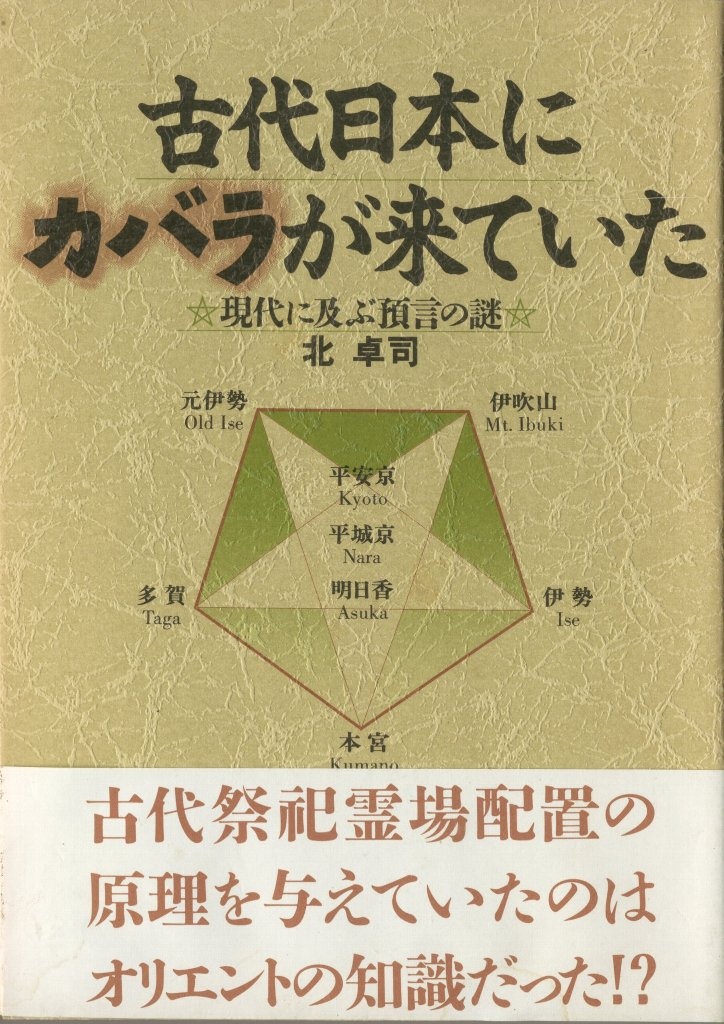

本著は、今から20年前、1995年5月に市販流通本として刊行された「古代日本にカバラが来ていた」(鹿砦社)の著者自炊版電子本です。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

神話は、どのような国でも祭祀の中に取り入れられて、古代人の信仰の土台となり、思想的な拠り所となっていた。

日本の神話は古事記に代表される。古事記は上、中、下の三巻から成り、この前に古事記成立の動機などを示す序文が付けられている。その序文には、「過去

の時代は暗く遥か昔のことであるが、前々からの教えによって国土を生み出したときのことを知り、先の物知り人によって神を生み人間を成り立たせた世のこと

が分かる」とあるように、特に神話部分は、古い過去から先賢によって伝えられてきた古代の知識、ないしは事実と考えられていたものであったことが分かる。

そのような古事記の神話には、本質的に何が書いてあるのか、近年、暗号化文献とみる立場から、ユニークな説が出されるようになった。筆者の知る限りでは、山田久延彦氏や辻村三氏が活躍されている。

山田氏は宇宙考古学(古代史解明の糸口を宇宙文明へと広げる)という新境を開かれたが、その発想の卓抜さを可能とするほどに、古事記が驚異的な未来知識をその中に秘めていることは確かなことである。

だが、筆者も時同じくして研究を始め、独自のやり方で一説を持つに至った一人であり、むろん諸氏の説とは観点が異なり、結論もまったく異なったものとなっている。

古事記の神話は、一つ前の時代の相当に程度の高い文明の歴史を語り、それが変災で滅び、再生して今の時代に至る過程を大掴みに伝承していると考えられ

る。それゆえ古代にあってもなお、古事記との命名はすこぶる妥当なわけであるが、これに加えて、今の時代の終わりに至るまでの預言らしい記事もみうけられ

るので、特筆しようと思う。

過去の程度の高い文明とは伝説上のアトランティスを物語るものかも知れない。もしそうならば、古代の為政者にとってその名残りを保持することは、家柄の

先古に遡る事実を示すに足る有力な証しとなり得たであろうし、自国に知識資産の存在するを以て、対外的に誇れるものとなったに違いない。かつてのアッシリ

ア、バビロニア、ギリシャなどの優れた文化が、国と民族の優秀性を物語った例をみるべきだろう。

ならば、筆者の見出した解釈は正しいと言えるのか、確たる証拠があるのかという段になると、海外の洪水伝承などに関する著物を参考にしたり、謎めいた遺

物へのこじつけ的解釈を施すくらいがやっとのことであった。 ところが今回、まったく偶然にテキストである古事記の指し示す土地の側から証拠立てる方法が

見付かったのである。その方法とは、まったく途方も無いけれども、発想を少し変えれば実に単純なものであった。

古事記に語られる地名は、今でも最古の部類の祭祀霊場として西日本を中心に分布し、禁忌の地を形成している。もしも古事記が予想どおりの文献なら、そう

した土地の間に何らかの相関関係が存在しても不思議はないという脱常識的な発想から、複数の祭祀霊場を点として与え、これらを線で結んでみることにしたの

である。すると、それらは相当見込みの有る精度で、シンプルな幾何学図形上に配置されていることが判明した。

図形には、数十ないし数百キロにおよぶ巨大な直角二等辺三角形や辺比5、4、3の直角三角形、黄金比率の採用らしき大小の構図、半径2緯度長の円の構図

などがあり、長さには規格が認められ、当時識られていないはずの地球のサイズさえ考慮されているようであった。それは従来の歴史観では、およそ解釈のしよ

うのないものである。

だが、それらの地点群はさらに重畳的に、特別な祭祀シンボルを描き出したことから、何者が、また何を目論んでいたのかについても推論の展開が可能となった。それは、ユダヤの神秘思想、カバラの祭祀に使われるシンボルであったのである。

このことから、本論では、謎の超古代を窺い、古代中東に始まる民族の変遷を考え、中心となる古代日本史を推理し、カバラの真骨頂である現代にまで及ぶ預言に言及するという広範囲を扱うこととなってしまった。

糸口になった古事記は、摩訶不思議な古文献であった。その中には古代人では想像もつかないはずの未来知識が語られている。

顕著な例を一つ挙げてみよう。さし絵は古事記上巻、国譲りの段の一節「建御雷男神、十掬の剣を浪の穂に逆に刺し立てその先に趺み坐て」をイメージしたも

のである。この時、天鳥船が伴われたが、これはまさに戦闘機から投下された核爆弾の炸裂の光景なのである。その意味については本論で考察することにした

い。

第一章 封印された地上絵

まず、日本の国土をキャンバスとする見えざる地上絵、精妙な幾何学図形について御紹介しよう。

その前に、距離の計算法についてお断わりしておこう。結果からの逆推理であるが、古代人は数十、数百キロ離れた祭祀霊場を巧妙な位置に配置するのに、先 文明の遺物を引き継いでいた可能性を想定し、手元に何らかの精巧な地図があり、そこで線描を行い、地形を確認しながら各地に布石していったものと仮定す る。

その線描の際、古代人が正確な距離計算をしたかどうかは知れない。ともかくこちらはなるべく正確を期すため、距離計算にあたってはオリエントで多用され たピタゴラスの定理を用いるも、球体による補正のため二地点間を多分割して詳解を出すやり方でコンピューターにかけてみた。(付録参照)

ただし、元より広がりのある祭祀霊場を便宜上、点で与えたことにより、多少の誤差が否めないこと。また、場所によっては後世の移転が否めず、原理の側から位置を理想化した場合もある。こうしたことを予めご承知願いたい。

(1)幾何学的に配置された古代祭祀霊場

九州の直角二等辺三角形

古事記上つ巻の「天降」の段には、あたかも高空から鳥瞰するかのように、ニニギノミコトが天降する様子が書かれ、同時に九州のいくつかの地名の記載がある。

「かれここに天の日子番の迩迩藝の命、天の石位を離れ、天の八重棚雲を押し分けて、伊都の道別き道別きて、天の浮き橋に、浮きじまり、反り立たして、筑紫

の日向の高千穂の霊じふる峰に天降りましき。・・中略・・ここに詔りたまはく、『此処は韓國に向ひ、笠紗の御前にまき通りて、朝日の直刺す國、夕日の日照

る國なり。かれ此処ぞいと吉き地』と詔りたまひて、・・」

「筑紫の日向の高千穂の・・」のことを一般には、太陽信仰に基づき、筑紫からみて高千穂が太陽の昇る方角にあるという意味であろうとしている。ところがこれらを独立した三つの地点としたとき、三地点は一線上に並ぶのである。

日向は現在の日向市、高千穂は宮崎県の高千穂峡と想定。筑紫は古来北九州を指すとされるが、その語源は「着く州」すなわち船の着く河口の土地の意味。と

なると、さしずめ古代玄関港の博多の那珂川河口が候補で、最古の部類の祭祀霊場、住吉神社によって地点が特定できる。この線上には、金印の出た志賀島もあ

る。

「此処は韓國に向ひ、笠紗の御前にまき通りて」も重要である。笠紗は鹿児島県の野間崎の笠沙のこと。向ひは日向のつづりを逆転したもの。韓国は霧島山系の

韓国岳と仮定すれば、同山頂を線分(笠沙―日向)の真中点に置いて三地点が一線に並ぶのである。そればかりか、筑紫―日向―笠紗は、短辺172Km

、長辺243Km(=172Km X √2) の直角二等辺三角形となる。(図1・1)

これは不思議なことでありはしないだろうか。

「まき通り」も「巻き通り」もしくは「曲ぎ通り」とすれば、日向の地点における線描の書き方を暗示しているようでもある。(日向の地点設定は、その謂れの転化かも知れぬ日向市の「切通」で経緯度を与えた)

これらは単なる偶然だろうか。直角二等辺三角形は、意図的に準備されており、解読法を神話の形で用意していたとは考えられないだろうか。もしそうなら

ば、巧妙に隠された地上絵と言える。神話がいみじくも表現するように、高空から鳥瞰するのでなくては描き表わせない地上絵である。それはナスカなどの比で

はない技巧的かつ壮大なものだ。

線分(筑紫―日向)のラインを「天降ライン」と呼ぼう。このラインと平行し、補助するようにして、スサノヲ神の三姫神を祭る、宗像の奥宮(沖の島)、中宮(大島)、辺宮(宗像大社)が、やはり一線に並ぶが、これも何かのヒントのように思える。

つまり、神道では、神々の霊力は上位(奥宮、荒魂)から下位(辺宮、和魂)へと天降るものとされるが、この時の入射角度は、神霊降下の方位を表わすものとして認識されていた可能性がある。また同時に、民族と文化がやって来たルートを暗示するかのようでもある。

さて、古事記は皇祖の九州鎮座の神話を載せ、皇室はそこを発して畿内にやって来たとされるので、次は畿内に目を転じてみよう。すると、天降ラインに沿っ

てみられる地名と地形が、まるで模写されたかのようなラインが近畿にみられる。明日香を通る南北のラインである。(図1・2)

地名の読み、地形の対応に、かなりの類似がみられることは、九州、畿内のどちらも同じ民族が根拠したことを物語っていようか。

この時には、先程の神霊降下の方角が北から南となって、都市造りなどに採用されたらしい。もし、九州の幾何学図形が本物なら、畿内にもこの南北ラインの関わった何らかの幾何学図形が存在していて然るべきであろう。

畿内の聖数比の直角三角形

イザナギノミコトの御陵には、古事記の伝承本によって、「淡路の多賀」と「近江の多賀」の二説がある。学説的に

は一方の誤伝であろうとされているが、それぞれの地に伊弉諾神社、多賀大社が設営され今日に伝えられていることをみると、双方とも重要なのは確かなことで

あろう。古事記を暗号化文献とみる立場からは、そこにも作為性を汲み取るべきなのである。

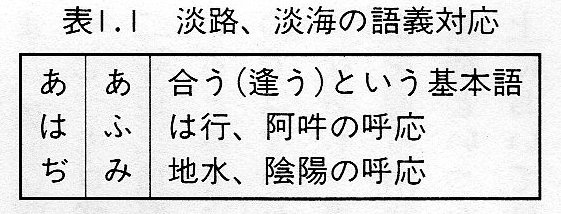

淡路と近江(淡海)は古語で「あはぢ」、「あふみ」であるが、語義を分解して考えると、表1・1のような対応になることが分かる。この二者は、陰陽の対

立を刻明に表わした言葉であり、阿吽は開始と終了を暗示し、地(土)と水は、国生みにおいて対立する二つの要素である。それが「逢ふ」というのだ。

古代人は、和歌の掛詞や縁語などにみるよう、一つの言葉であっても表情豊かに複数の意味を込めて表現した。淡海はもともと琵琶湖のことだが、淡路島とは

外観上似ている。古代人はいつしか両者の形の類似を知り、呼び名で両者が身と蓋のような関係にあることを表現していたらしいのだ。それは、今様に言えば、

相似の関係にあるということになる。ここに一つ、古代的な幾何学的発想を垣間見ることができる。

次は多賀である。これは、今でも「タガが外れる」などと言うように、古語「たが(束)ぬ」(複数の竹木を組み合わせる)に語源があるとすれば推理に弾み

がつく。つまり、多賀とは「ものの組合せの要」を意味するとみるわけである。それを古代人が与えたヒントと考えるなら、幾何学的に組み合わせて(結んで)

みようという気になるのは、何も筆者ばかりではあるまい。そこで試みる段になった。

ところが、淡海の多賀のポイントは湖東陸上にあり、淡路島の多賀の相似の位置に対応づけられない。そこで、淡路の多賀の対称点を琵琶湖に求めると、そこ

には沖島がまるで都合良くある。このため逆説的ではあるが、初源的には沖島こそが多賀大社の奥宮ではなかったかと考え、理想化して沖島を第二の多賀と仮定

してみる。もう一つ、淡路の多賀の等緯度線上、東の彼方に伊勢の内宮がある。式年遷宮が繰り返されたとはいえ、古来よりこの辺り一帯が伊勢の霊場であっ

た。これもまるで都合良すぎる感があるが、第三点に選ぶ。

このようにして三点を結んでみると、不思議なことに、伊弉諾神社―沖島―伊勢内宮は、ほぼ正確に5対4対3の直角三角形を形成するのである。(図1・3)

この比率は古代日本では類例がみられないが、オリエントやギリシャでは神聖比率として尊ばれていたという。また、伊弉諾神社―伊勢内宮の距離は、

171Km

強と計算され、九州の直角二等辺三角形の短辺の距離と一致しているとみてよいほどである。これは九州と大和が同じ原理で線描されたことを、ほぼ完璧に示す

ものではないか。

なおも、裏付けとしては、伊弉諾神社―伊勢内宮の中点が明日香となることである。しかも、ここを通る南北ラインこそ、先にした天降ラインを模写したもの

なのである。それは明日香、奈良、京都といった重要な祭祀都市の設営位置に基準を与えているものとみられる。奈良東大寺の等緯度上においては「尼(天が)

辻」(天の道の意味に解せる)の地名さえ遺されている。

さらに、伊弉諾神社―沖島の線上には京都御所、北東への延長上には荒ぶる神の山、伊吹山頂、その間を隔すように和魂の霊所比叡山頂がちょうど載る。殊に

京都御所は比叡山と下賀茂神社で北東(鬼門)からの荒ぶる力から守られているという伝えが古くからある。その初源的原理がここに潜んでいるとみてよいので

はないか。

また、二つの多賀(伊弉諾神社―沖島)の中点になるのが箕面の六箇山であるが、これは「向こ」すなわち古代の幾何学表現「対向」の意味からきている呼び

名とみられる。周辺の武庫川、六甲山(古名、むこの山)、向日市も同様であろう。日本国中探しても、対向にちなむ地名は他に四例しかなく、うち広島県尾道

市と山口県防府市の向島の場合は、客観的に島が本土に対して近接し向かい合っている理由から付けられている。二つの多賀を結ぶライン沿いの一帯に多い、由

来の定かでない謎の地名群は、淡路島と琵琶湖の相似図の対向を言ったものでしかあるまい。

また、イザナミノミコトの御陵である比婆山は、何も島根広島県境の比婆山と特定することはなく、比婆=ひは=琵琶と転じたとも考えられる。それが山でな

くてはならないなら湖上の山、沖島かも知れない。ならば、この場合の「向こ」とは、国生みの男女神の対向の構図を示すというわけだ。比良や坂本という神話

上の地名も琵琶湖周辺にみられるのはそのためか。とにかく、神話の構図が地上に幾何学的に反映されているわけである。オリエントでは星空に神話を描いた

が、古代日本では周囲の地形環境に神話を描いたと言えるだろう。

祭祀霊場の配置にみる距離規格

以上のポイントをもとに、その周辺を調べてみると、シンプルな幾何学性質と特別な距離規格の認められるものがたくさん出てきたので、図に従って説明しよう。

[図1・4] 祭政一致の古代にあっては、都市とは人口の集中した祭祀霊場というべきものであろう。まず、沖島―多賀の四等分点は東から京都御所、六箇山、平家の都福原に位置する。その間隔は35Kmで多賀―伊勢(171Km )の1/5長となる。

また、多賀―伊勢の中点明日香から真北に25Kmで平城京の中心部となり、そこから真西に25Kmで難波の都(上町台地)となる。これは多賀―伊勢の1/7長である。

歴代の都の中にはこれに依らないものも造られたが一時的なもので、歴史上重要な位置を占めたのは幾何学ラインに関わる都であることが分かる。平清盛が都

した福原は比較的後世であるが、基本を逸していないのは皇室との親交が深かったからであろう。それが断たれた鎌倉時代以降の武家政権では、原理が反映され

るべくもなかったようだ。

また、南北ラインの北辺の福井県遠敷郡の若狭神宮寺は、平城京の東の東大寺との間に、地下水道で繋がるという伝承があり、聖水を送受する儀式が遺っている。この距離は86Kmで、多賀―伊勢の1/2長となる。

また、期せず若狭神宮寺―明日香は111Kmとなる。これは地球の平均1緯度長を示しているのだが、まぐれなどではなく、後述する図形で主たる規格となるものである。

まとめの意味で、今後の図形に関わる距離規格の4つを掲げておく。

①171Kmノ1/7( 25Km)②171Kmノ1/5( 35Km)③171Kmノ1/2( 86Km)④111Km〓平均1緯度長(子午線全周/360)

[図1・5] 琵琶湖上の島々との関係にも奇妙なものがある。

明日香―沖島は86Km、その25Km延長上に竹生島が位置し、伊吹山頂とは等緯度なので、互いに相似である7対2の二等辺三角形の対向の構図になっていると言える。

もしかすると竹生島と沖島は、神の尊容を祭るための古墳ではなかっただろうか。

[図1・6] 中国地方から近畿地方にかけて、およそ86Kmの規格に基づくとみられる平行四辺形(菱形)が連鎖する。

中国山地の那岐山は古くからイザナギノミコトを祭る神体山であった。市島は「斎き島」の転で、ピラミッド型神体山・小富士など秀麗な山体が多いが、強い呪術力を以てする大物主神を奉ずる三輪山ゆかりの鴨氏の所領であった。

尾張の元熱田は、現熱田神宮位置がかつて海であった頃の元宮のこと。ただし位置不明のため、原理の側から導いた位置を名古屋市守山区の東に与えた。この

近傍には、尾張第二の宮と言われた尾張戸神社があり、また実体の分からない天降の里と名付けられた宗教地があり、謎の聖域を醸している。

沖島を含む東西のラインは、若干西下がりとなっている。しかし幾何学模様としては、8対6対5の比率の平行四辺形の繰り返しが画策された感がある。むろ

んそれなら聖数比の構図であるが、後述する黄金比率の構図とも近似している。この辺の厳密性は事情により与えにくいので残念である。

[図1・7] 沖島―明日香を一辺(86Km)とする正方形を試してみた。するとその一隅に、丹後の元伊勢皇大神社(内宮)が偶然に位置した。(外宮は内宮の約1.5Km 南)

元伊勢はその名のとおり今の伊勢の地に遷座される前に、天照大神、豊受大神を祀るべく定め置かれた地であるが、真の所在地としては疑問視される向きもあった。しかし、特に元伊勢内宮の地点で、後述の様々な幾何学図形が満たされるのである。

元伊勢と出雲は2緯度長構図のカナメ

記、紀には記されていないが、正史外文献「秀真伝」には天照大神を内宮、豊受大神を外宮に祀ることになった経緯とともに、この地に最初に内外宮が定められたことが書かれている。(*10)

それによると、はるか神代の時代に天地が造られた後、地上で神々の統治が始まり、その五代目が豊受神で、その子イザナギ尊が七代目、またその嫡子(男神である)天照大神が八代目を継がれたとされている。

内外宮に対置して祀られるのは、天照大神の教育を祖父である豊受神が尽力された縁により、また元伊勢の地の所以は、豊受神晩年の時に出雲の役人の不正を

機に丹後の宮津で執政されたがこの地でなくなり、比沼山の真名井原に尊容が納められたが、後を継いだ天照大神も将来、豊受神の地に祀るよう諸神に遺勅され

た経緯によるという。そうした超弩級に由緒ある地と秀真伝は伝えるのである。

その後、人皇の世になって、大和笠縫(崇神天皇期)、さらに伊勢(垂仁天皇期)へと遷座されたこととなる。

伊勢神宮の発祥について、神社庁はこの地の元伊勢を最初とはみなしていない。またこの地にあっても宮津市内の篭神社の方を正統と論ずる向きもある。だが、幾何学図形はまさに加佐郡大江町の元伊勢を最重要地点として描き出したのである。

元伊勢内宮の磐座は日室岳というピラミッド型神体山で、その名は日霊の御陵にちなみ、比沼の語に近い。

また、その元伊勢内宮は、東の伊吹山、竹生島、遠く西の出雲大社とほぼ等緯度線上に並ぶという特徴を持ち、特に伊吹山頂とは、かの南北ラインに関して対称の位置にあるという霊妙不可思議さとなっている。

また、元伊勢と関連して、もう一つのポイントを紹介しておかなければならない。南北ラインの陸上最南端串本に、奇しくも、大地の神の陽具を思わせるよう

な潮岬半島があり、出雲の地名と大国主神を祀る出雲神社がある。むろん、出雲大社の分派には違いないが、起源は相当古いものと推測される。

これらの精選した特別な祭祀霊場を幾何学的に結ぶとき、驚くべくも図1・8のような結果が得られた。

出雲大社と出雲神社(潮岬)をそれぞれ中心にして、ほぼ地球の平均2緯度長(約222Km )の同心円上に市島、多賀などの主要祭祀霊場が位置し、元伊勢が二つの円の共有点となっているのである。

また、出雲大社、元伊勢、出雲神社、そして元伊勢の対隅の土佐でつくる平行四辺形(菱形)は、8対6対5の比率(5、4、3の聖数比の構図)に近似している。むろん黄金比率(1.618・・・)が採用されようとした感のあることも否めない。

加えて、吉備津神社は対角線と円の交点にちょうど位置するという不思議さである。

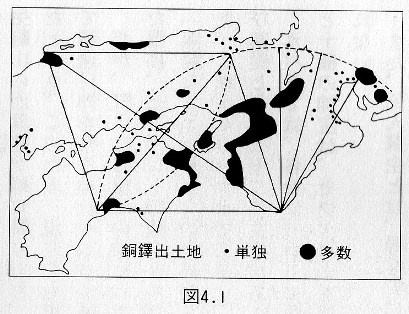

もはや、これらは故意になされたものと考えざるを得ず、古代黎明期において、国土経営に関する高度な政治的配慮があり得たことを思わせる。ちなみに、四章で触れる銅鐸出土圏は図1・8の構図の範囲に奇妙に重畳するのである。

壮大な見えざる地上絵には、多少の誤差はあるとはいえ直角三角形を主体にしたシンプルな図形群の潜在、緯度長の採用がほぼ明白。

ならば、これらは何を物語るのであろうか。それは、常識を覆す途方も無い知識が、古代に渡来していた可能性ではなかろうか。

祭祀霊場を布石した方法

では、いったいどのような方法で西日本各地に祭祀霊場を布石したのだろうか。

書紀にいうように、倭姫が東に赴く途上で神の御出現を受けて伊勢の地が定まったのだろうか。ならシャーマンの卓越した能力の為せる業ゆえに成ったこととしてそれ以上何も論議することはない。だが、科学的に考えるなら、それでいいものではなかろう。

ただ一つ妥当なのは、古代に何らかの精巧な地図があって、それを元に国土計画が立てられ、実地調査しつつ、地形を俯瞰照合することにより布石していくようなことがあったと考えるのだが、読者ならどう解釈されるだろうか。

ならばその地図はどのようにして得られたのかということになろう。渡来文化人が居たといえど、農耕民族に毛の生えたような人々に、そのようなものの製作能力があったとは到底考えられるものではない。

ならば、既にどこかに精巧な古地図が存在していたのではないか。それは、すでに基本的長さに緯度長を採り入れているだけに、地球が球体であることを当然識っており、経緯度の考え方をも採り入れているはずである。

むろん、紀元3~5世紀という古代に精巧な地図などあるわけはない。おまえ、頭がおかしいんじゃないかと言われるのが落ちだ。ところが、世界は広く、海外にはこれが有り得たのだ。

初めて日本を統治した古代皇室の源流は、海外から入って来た民族であることは紛れもない事実である。正倉院の御物には、朝鮮や中国どころか、古代中近東

の面影が色濃く残っていることも事実。そこで仮りに、民族、文化の伝播の有り得べき可能性の限りを尽くして、中近東の地にそのような古地図を求めてみよ

う。

すると、歴史学の常識からまったく逸脱したものは少なからずあって、オーパーツ(場違いな遺物)と呼ばれ、今なお学者の触れたがらないミステリーとなっている。

その有名なものが、オスマン・トルコのピリ海軍提督が、時のセリーム帝に捧げたという「ピリ・レイス地図」(1513年製)である。

アメリカ海軍のマレリーが、同図中の大陸が国際地球観測年の地震探査で得られた氷の下の南極大陸の地形図と似ていることを発見して、一躍世界的に有名になったものだ。当の南極大陸は1818年に初めて発見され、外形の地図化さえ1920年のことであった。

また、そこには精密な南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカの大西洋側の海岸線が網羅されていたが、時にコロンブスがアメリカ大陸発見の直後で、それが大陸であるとの認識すらなかった頃のことであった。

作図者のピリ提督が同地図中に注釈するには、アレキサンダー時代(前4世紀)の古地図や、コロンブスの手になる地図など20葉を下敷きにして作ったという。

問題は下敷きの古地図の成立年代である。研究後継者のハブグッドは、驚くべくも前20世紀頃に栄えた古代エジプトのシエネを基点にして、円錐図法で描かれたものと結論した。これは、アレクサンドリアの図書館に所蔵されていたものと考えられている。

また、オロンティウス・フィネウス地図(1531年製)は、南北両半球が精密に描かれており、特に南極大陸は、現在の地図とのアウトラインが類似するばかりか、川やフィヨルドの有様さえもが描かれ、南方の大地とさえ表現されていた。

トルコのハジ・アハマッドの地図(1559年製)も、北極圏、ユーラシア、アフリカ、さらに南北アメリカの各大陸がほぼ完璧に描かれていた。むろんまだ各大陸を実測した者は誰もいないはずのものであった。

その他、南極大陸を描いた地図は、ルネサンス期に多数描かれているという。それというのも、キリスト教会の抑圧時代への反動として、ギリシャ、ローマ時

代を理想として、人々が埋もれた古代の文化遺産に群がった時期であったからである。その点、イスラム圏のトルコでは統制は緩く、いち早い知識の発露をみた

のであった。

エジプト起源の驚異的な天文知識

地動説を初めて唱えたコペルニクスは、ローマ法王に出した論文の序文に、「私が地球が動いているという説を持つ

に至ったのは、古代の人々の書いたものを読んでからだ」と明確に書いている。その古代の書物とは、一般的にはギリシャ時代の著書だとされている。確かに、

プラトン(前4世紀)は、すでに地球は球であって、それが回転するので昼と夜があると言っていた。だが、果たしてギリシャが最初であったのかどうか。

紀元前3世紀に、地球の子午線全周を最初に測定したというエラトステネスは、実際よりも6千2百キロの過大見積りとなったが、その方法の妥当性によって

史上初の功業という栄誉が与えられた。ところが、近年、様々な考古学者によって、彼の功業は実測さえしていない偽物であり、既にあった知識情報からよく確

かめもせずに借用して不正確さを生んだものと糾弾されている。(*27より)

というのは、夏至の日の測定点の一つであるシエネが、この当時には北回帰線上にはありえないこと(ありえたのはそれより二千年も前)、もう一方のアレク

サンドリアとは経度で3度も誤差があるのに気付かず、単に古代エジプトでこの両地点間の距離は100アトル(5000スタジアム)とされていたのを単に借

用しただけらしいこと、そして古代エジプトの単位、王室キュビトをアッシリアの大キュビトと取り違えたらしいことが挙げられている。多分に、彼がアレクサ

ンドリア図書館長という立場上行ない得た、情報のうかつな流用に違いないというのである。

こうして図らずも、一大文化都市アレクサンドリアに焦点が合い、古代エジプトを窺うこととなった。

古代エジプトの天文学に関する知識が高度に完成していたことは、クフ王のピラミッドとそれにまつわるギリシャの文献が物語っている。

ナポレオンのエジプト遠征に同行したジョマールは、クフ王の墓とされたピラミッドの数値諸元を測定し、ほぼ完璧な数値を割り出し、それ以前にギリシャ古

文献の中で「底辺全周は地理角度1分の2分の1」とか「辺心距離は1スタジアムで、これは地理角度1度の600分の1」とあった記述と照らして、古文献の

記述が正しいことを知った。前2世紀のアガタルキデス(アリストテレス学派)の著物にも同様の記載がされている。

これはとりも直さず、古代エジプトでは地球を球体として扱い、それを360度に分割して扱っていたことを示す。加えて、地球の正確なサイズは分かっていた。そこに経緯度に基づく地形の把握(地図)がなかったとは、むしろ考え難いのである。

ジョマールはこうしたことから、ピラミッド建設者が地球の大きさをはじめとする高度の天文、地理に関する知識をピラミッドの幾何学の中に封じて後世に残

したに違いないと信じるに至ったらしい。また、ニュートンも万有引力の法則を確立する際に地球の正確な大きさを知る必要があり、クフ王のピラミッドの度量

衡を頼ろうとした。エラトステネスの測定値では自分の考えていた理論にあわなかったので、イギリスの数学者グリーブスのピラミッドに関する内外の測定デー

ターに頼ったのだという。

その他、ピラミッド幾何学の・比例(黄金比率1.618・・・)については、ヘロドトスが「この設計にあたっては、側面の各三角形の面積が高さを一辺と

する正方形の面積に等しくなるようにしてある、とエジプトの神官から教えられた」と記載していた。またπ比例については、ある学者が計測輪を使用した結果

起きた偶然であろうとしているが、エジプト文明を通じて車輪の利用のなかったことが一方では判明している矛盾ぶりという。

ギリシャ人はエジプトから学び、幾何学知識を自分たちのものとした。エジプトはなぜか秘密主義に撤したために、西洋科学の先駆けとはなりえなかったのだ。

さしずめ、問題はそうした知識が日本に来ていたかどうかであろう。

(2)隠れていたカバラの祭祀曼陀羅

菱十字形と五芒星形の判明

では、いったいどういった人々が祭祀霊場の布石を実行したというのだろうかが問題となる。ところが、その手掛かりになる図形が、すでに取り上げた祭祀拠点を元にして、シンプルに描き出せたのである。

その図形の一つは、多賀―若狭神宮寺―伊勢内宮―出雲神社で、一辺140Km の菱形である。(図1・9)これは明日香を中心とした南北2緯度長、東西171Km 強の菱十字形でもある。

このとき作られる直角三角形には、黄金比率(〓1.618・・・)が採用されているとほぼ言い切れそうだ。(85.5:111:140=1:1.298:1.637)ならばこれらは、ピラミッドの側面幾何学を暗示することになり、いよいよエジプトらしさが漂ってくる。

それはすでにみた図1・6、図1・8についてもかろうじて言えるのであるが、するとよくみてみよう。ほぼ相似であるところの図1・6、図1・9、図1・

8の菱形のサイズは、ほぼ黄金比率で等倍されていることに気付かれるはずだ。(大対角線比で、図1・6:図1・9:図1・8〓

1:1.609:1.609X1.613 )つまり、掲出の図形群はすべて相互に関連を持っていると言い切れそうなのである。

さて、もう一つの図形は、元伊勢内宮―多賀―熊野本宮―伊勢内宮―伊吹山のそれぞれが111Km (1緯度長)、元伊勢内宮―伊吹山だけが114Km という正近似五角形の図形である。(図1・10)

これは既に、多賀―伊吹山を結んだ例があるように、各点を結んで五芒星形にもなり得るが、このとき得られる内五角形の北頂には、奇しくも平安京、底辺中央には明日香、そして心央には平城京が位置してしまう。

つまり、古代大都市は幾何学的形式を満たすように設営され、五大祭祀拠点で結界、守護されるごとくになっているのである。

黄金比率という観点からすれば、これほど自明なものはない。正五角形の一辺と、その中で作る五芒星形の一芒の長さの比は、幾何学法則として、1:1.618・・・となる。

黄金比率は、それを2乗すれば2.618・・・となり、1を黄金比率で割れば0.618・・・となるという、数理的不可思議性により神聖視されたものというが、本来は自然界の摂理の持つ安定性の中に潜在している比率とされる。

アンモナイトが太古に数億年の長きに渡って種を維持し続けられたのも、その比率で自らの体を渦に巻いているからだと考えられている。植物に五花弁の花を

持つものが多いのもその安定性ゆえであろうという。観る者に美しく安定してみえる五芒星形の魅力は、黄金比率という精髄を内に秘めていたからであり、それ

を知っていた古代人は、あえてシンボルとして抽出し、神聖視し、様々な護符などに用いていたのかも知れない。

さて、図形は九州のものを除いて合理的に所在位置が重畳しているが、特に菱十字形と五芒星形について、海外の祭祀にこうしたシンボルを重畳的に使うものがないかどうかを調べるとき、重大な符合の見出せるケースがあったのである。

そのシンボルは、ヘブライの神秘思想、カバラの祭祀において、追儺の儀式の一連の手順の中で使われていた。

カバラはオリエントの知識を集成した思想体系である。伝統的に口伝に頼った秘教であるため、一を以て千を語ることはできないのであるが、現在の西洋魔法にその内容を垣間見ることができるとされる。

それ(*11)によれば、追儺の儀式は、祭司者自身を浄化するための「カバラの十字」と、周囲の霊的影響から結界するための「小さな五芒星」の儀式から成るという。

もちろん現代の西洋魔法の処方と今回の図形が的確にマッチするものではない。カバラの十字は縦横の長さが等しいとされ、五芒星は星頂が上でなくては邪悪

なものとされる向きもある。しかし伝承の変化は有ろうかと考え、ここではシンボルとして満足していることが決め手になろうかと考えた。

さて、カバラの起源は神秘に包まれ明確ではないが、エジプトでの歴史を辿ったユダヤの民により伝播された知識体系である以上、エジプト幾何学のキャリアーとして十分考えられることではないだろうか。ここで少し、カバラについて詳しくしておこう。

カバラとは何か

カバラは、学問的立場からすれば、ユダヤの原典である「モーゼの五書(旧約聖書の初めの五書、創世記・出エジプ

ト記・レビ記・民数記・申命記)」の論考、解釈から発展してきたとされ、主たるアウトプットに「タルムード」(2世紀~)や「ゾハル」(13世紀)や「創

造の書」(2~6世紀)がある。

旧約としての書物の成立年代が紀元前千五百年頃とされているので、カバラも内容的には紀元前千年を下らないと考えられてはいても、書物としての体裁が整った段階でカバラが生まれたとするのが学問的立場の考え方であるために、その年代は相当後世に押しやられている。

ところが、非正統的な西洋魔法などの立場からすれば、カバラはユダヤの神秘思想ではあるが、エジプトとカルデア(新バビロニア)の知識の流れを汲むものであることは、西洋魔法の権威W・B・バトラーなどによって説明されている。

カバラは元来、「口から耳へ」とか「伝統」の意味を持つように秘密の教えであり、厳重な組織のもとに口伝されるという伝統を持ち、文書化されなかった非

常に長い経過があるという。その知識内容の幅や規模については、ヘルメス学の書などに一部がうかがえる以外は知り得ないとされている。

それによれば、カバラには、自然学(自然界の秘密)、占星学(宇宙の秘密)、類比学(物理学)、魔法、観照の五学があり、その中には重要な秘儀に関する事項、思考の贅を尽くした学問、古今の知識探索の結果にいたる歴史や自然科学の全体が網羅されていたというのである。

エジプトは優れた天文、幾何学知識をそこに合流させたであろうし、カルデアはシュメール、アッカド、アッシリアなどの過去にメソポタミアに居を定めた文

明の叡知を学び、淘汰していたであろう。この立場からすれば、カバラの発祥ははるかに古く、そのゆえに古代日本に伝えられたことは、十分に考えられるので

ある。

一つ、秘教に関する重要な鉄則がある。文字などによってその内容が一般に公開されるようになったときは、その秘教自体が衰退期、末期にさしかかったこと

を意味するというものだ。かつて厳重な戒律をもってしていた秘教を守る組織が、何らかの理由でその統率機能を果たせなくなったとき、方針の多様化にともな

う内部崩壊や対立が起こり、内部告発が始まるのはどのような組織においても同じだと言える。

カバラが文書化されるようになったのは紀元後になってからである。その最初であるものに、アレキサンドリアのフィロン(前20~後40頃)がいる。彼は

「モーゼの五書」に関して質疑の形で膨大な著作を残した。聖書の章句を寓意として解釈し、ゲマトリアなどカバラの体系に強い影響を与えたとされている。学

問としてはそれで良いとしても、彼が当時から今にいたるまで異端とされているのは、公開してはならない秘密を文書化する先駆けとなったことによるのかも知

れない。

後世のタルムードやゾハルも、キリスト教に対抗するために、ユダヤ教の独自色の強いものとなって現われざるを得ないものだった。秘教の輪をユダヤ民族全

体へと広げ、民族の独自の知識文化として定着させていったものと解せる。だが、それは今誰にでも読める形になっており、もはや秘教とは呼べなくなってい

る。

1947年に偶然発見された「死海文書」は、秘教の書である。

フィロンとほぼ同時代、紀元前1世紀頃の死海西岸の洞窟で瞑想生活していたクムラン宗団(エルサレムの第2神殿が破壊された後にこの地方にやってきたわ

ずかな生存者)の「イザヤ書」に関する手稿で、カバラ思想の原型ともいえる神的霊知に関する発達した秘儀体系をもっており、ネオ・ピタゴラス学派の神秘思

想の影響も受けているという。

彼等のしていたのは、瞑想生活を通じて神を知ろうとするもので、「メルカバ」(天の車)の幻影を見ることが一つの大きな達成とされたらしい。

メルカバの幻影とは、エゼキエル書や黙示録の初めを飾る神の属性の幻影である。この方法は秘教であり、師伝の口頭の形でのみ伝えられたが、カバラの本来はこうしたものであった。

旧約聖書を彩るユダヤの預言者も、いきなり天啓が与えられたのではなく、長い地道な修験的生活によってその能力を獲得したと考えられている。

古代日本には、その伝統的流れがユダヤ系の人々を文化の伝播者として入ってきており、特に知識階層は為政者となり、秘教を世にも巧妙なトリックを使って国土計画の基盤に据えたと考えられるのだが。

また一方、衰退は、平城京完成と本格稼働という究極計画の成就にあわせて、知識が古事記として文書化されたことが伝統の終結のステイタスになったと筆者は推理して、今後の日本古代史を展開することとした。

余談ながら、その後の西洋のカバラの歴史は次のように展開したと推測する。

紀元前2世紀以降、ユダヤ教徒には迫害の歴史となる。その後のユダヤ教の根幹をなすタルムードがモーゼの五書の註解書としてパリサイ派の学者たちによって作られたが、これは迫害に対する民族の結束を説いた知識武装の書であった。

バビロニアとパレスチナには学校が置かれて教育に供され、基礎となる律法の論考、旧約原典との照合、現実の事件例における適用、新たな原則設立などの研究が行なわれ、学者にラビの称号が与えられたりした。

これによって、ユダヤ教には決まった方向が設定され、タルムードをカバラの中核と捉えるなら、カバラの流れも顕在的なものと潜在的(秘教的)なものに分かれていくのである。

潜在的なものは、さらに敬虔な瞑想生活を通じて神を知ろうとする瞑想的カバラと、錬金術や占星術などのまがまがしいとみられがちな通俗的カバラに分けら

れる。その後者は、神秘思想としてユダヤ世界に潜在しただけでなく、非ユダヤにとっても、豊かな知識面で興味ある対象に違いなかった。様々な分野の者の参

考に供して、多大な影響が後世にもたらされた可能性がある。

また、カバラは世界の政治経済に関わる異形の秘教組織(フリーメーソンなど)の存立の土台となっている。彼らは、組織とカバラの関係を説いた興味深い不

思議な起源神話を持っている。(三章)それはとりもなおさず、古今、カバラが世の変革の根底に潜在した指導原理であり、世の歴史の謎を解く鍵だからであろ

う。

浮かび上がる畿内の生命の木の図式

さて、話を戻そう。古代日本には、カバラの魔法の概念が、世にも壮大な規模で取り入れられていたらしい。魔法と

いえば、オカルトではないかと訝られるかも知れない。確かに、何事も了解できた現代科学と対比すればその程度の話になろう。だが、古代にはオカルト、イ

コール最新科学だったことを了解願いたい。

魔法において問題なのは、追儺の儀式も重要ではあるが、本題となる祭儀の前準備の意義を持つものにすぎないということである。つまり、もっと重要なものがこの後に続くのである。

本題の祭儀とは「中央の柱の回流」の典礼といい、手短かに要約すると「宇宙の神聖な霊的諸力を地上次元に導くために、ある特定のマンダラを公式として繰り返し用い、この力を目的となる統一体の上に結集して、所期の願望を達成しようとする祭儀」ということになろうか。

通常は修業者個人の自己変革を目標とし、究極的には神のステージにまで精神を変容せしめる方法とされている。ただ、その過程において、様々な付帯した超能力が現われるとされるため、今に言うオカルトの起源として異端視されているが、本来は古代の科学技術であった。

前段階の追儺の儀式は、修業者の精神環境を浄化し、誤った方向に向かわないようにする目的を持たされていたのである。

そこで、ある特定のマンダラとは「生命の木」(セフィロト)として知られるものである。十の聖なるセフィラとそれを結ぶ三十二の径の図式で与えられ、宇宙と人間の魂を包含する原理図式として様々に応用されるものであるという。

自己変革の修法を与えるだけでなく、カバラの役割の秘密が世界の進化と変革に寄与する世界錬金術を目指すとも言われることから、もしかすると古代に、日本国土を一大キャンバスにして密かに原理を適用し機能させていた可能性も考えられるわけである。

そこで、生命の木の図式と畿内のポイントの照応関係の有無を検討してみた(図1・11)。

古来の地名は、謂れのはっきりしているものはともかくも、何らかの機能が基となって名付けられたものが多いと考える。たとえば先程の「むこの山」はそう

である。後世の都人が「向こうの山はむこの山」と言った云々の淋しい限りの起源話を鵜呑みにすることなく、真相を捉まえねばならない。

まず、最下位置のセフィラ、マルクトはセフィロト上の意味付けで「大地の魂」を表わすとされる。対応する場所は串本町の潮岬であるが、既に紹介したように突き出した半島には、奇しくも大地の神霊、大国主命を祀る出雲神社が鎮まっている。

また、串本の「クシ」は霊妙の意味で、「モト」が古語では生木の根を意味し、「シホ」が「締・穂」で拡散する穂を束ねる意味を持つから、全体として生命の木の根元の位置の役割を十二分に表わし得ている地名と言える。

また、古来紀伊半島の南部を「木の国」と言ったが、生命の木にちなむことは紛れもない。

次に、コクマーは「神の息吹」を意味するとされるが、そこには全くの言葉どおりの伊吹山が鎮座している。神の荒魂の息吹、鬼門の方角は、こうした初源的意味あいが歪曲されたものと推測される。

また、セフィラではないが、生命の木の上方のアイン・ソフ(エン・ソフ)は、唯一者であり永遠なる無限者、神を表わす言葉である。ところが、この位置に

はちょうど言葉どおりの常神岬、もしくは御神島が洋を隔てて(つまり空間を置いて)存在している。地形の読みが、実に洒落ている。

以上は文字どおりの対応だったが、次は意味上の対応である。

まず、ゲブラーは「力」の座であるが、市島一帯が強力な呪術力を持った大物主神を祀る三輪族の後裔、鴨氏の所領であることに窺える。この氏族は、三輪山をはじめ秀麗な形をした神体山を崇拝したが、春日、市島地方にはピラミッド型神体山が数多くある。

「名誉」を表わすホドには、数々の国生み神生みと黄泉帰りの功績のあるイザナギ神の御陵があてられている。

ビナーとネツァクは元伊勢、伊勢として天照大神の祭祀霊場となっているが、その遷座に神話の展開上の意味が見出せそうだ。「知性」の座の天照大神は天降

前の居並ぶ知恵の天神たちの総帥として、次に天降に伴い「栄光」(ティファレト)の座の大和笠縫から、さらに「勝利」の座の伊勢へと神話の形式が完成され

ているとみられる。

イエソドは「基礎」を表わすとされるが、その意味は次のようなことだろうか。

熊野本宮を中心として、個人の精神性を高めるための修験道が栄えた。修験者は、ユダヤ教徒の装束と非常に似ていて、その前身はカバラ行者であり、生命の

木の業を保全し実践する者達であったと考えられる(後で詳述)。つまり、いささかこじつけがましいが、この地はカバラの秘儀の基礎を培った場所であったと

解されるのである。

特筆すべきはケテルである。このセフィラは「神の理念」を表わすとされ、実現を願う者の立場からすれば究極の目標あるいは理想であることになろう。そこに若狭と遠敷(おにゅう)の地名の残ることに、重要な意味がある。

「わかさ」はその言葉どおり、若々しさの意味であり、「おにゅう(おにふ〓生・新・降)」は生命力の更新とか新生を意味していて、共に古代人のよみがえ

り観を反映した言葉となっているのだ。つまり、若々しさの更新、ひいては不老長生が理想として掲げられているとみてよい。

畿内の生命の木マンダラの効用

以上のセフィラの中で、追儺の儀式の「カバラの十字」では、ケテルとマルクトそして左右に対照的に位置する2球が名指しされ、星頂として利用される。 つまり、少なくとも明日香が追儺の中心を担ったことが考えられるのだ。

一方、本題の「中央柱の回流」の儀式は、意識的修法であるが、まずアイン・ソフに発する神の力が光体として心に視覚化され、ケテルに導かれ、ついでティ

ファレト、さらにイエソド、マルクトと順次下位に送られる。このときケテルの持つ理念の意義が反映され、この場合には先程の若々しさをもたらす生命賦活の

神霊力が送られることが想定されているのだ。

その経路の中で、ティファレトは「栄光」の座であり、神と人の出会いの場であるとされる。

つまり、神の諸力がもたらされ、精錬を受ける場所となるわけであるが、ここに平城京などの大都市群が位置するということは、とりもなおさずこの地が神人

共栄の歴史の舞台となるべく設定されたことを物語り、活気に満ちあふれた永続性のある都市として栄えることが予定されたに違いないのである。(その都市の

名は後に詳しくするが、すべてユダヤの平安の都エルサレムを言い換えたものとなっている)

この巨大スケールの発想が、古代日本人の祈願の構図を支えていたらしいのだ。

ところで、この修法は個人が自らを生命の木の図式に見立てて、エネルギーの回流の意識的修業を脊柱に沿って忍耐強く周期的に繰り返した結果、神の諸力の実現をみるに至るとされる。

同様の周期的繰り返しが行なわれていたと考えられる証拠が、少なくとも若狭と奈良の間で、今も毎年一回の割合で繰り返される若狭神宮寺の「お水送り」と、それに続く奈良東大寺の「お水取り」の儀式である。

これは、若狭遠敷の鵜の瀬から聖水を送り、時間差を以て奈良でそれを受けるというもので、両地点は地下水道で繋がっているという伝説がある。

これには古代イランのカナート(運河)が起源だとする説が出されているが、わずかな遺構なりとも発見されたという報告は未だない。

つまり、無形の心象上の道であるからであり、カバラの概念が仏教と結びついた変化形と解釈したほうが理にかなっているのである。

この時の二月堂の若狭井の水が万病に効く不老の良薬と伝えられるのも、目標理念に掲げられた若々しさをもたらす無形の生命力が聖水に象徴化されたからに他ならない。

不老の水の起源についても、仏教には謂れがなく、カバラの源流地であるバビロニアの神話の、死んだ女神を甦らせるべく地下界を使者の手で運ばれたという命の水へと遡及されるのである。(二章で詳述)

また、この地下水道は「蟻道」とも呼ばれ、その起点である若狭神宮寺には蟻道の神という道祖神が祭られる。

蟻道とは、はじめの蟻の一匹が一度食物を得て通った道を、やがて無数の蟻が行き交うことから付けられた名だが、これは明らかにルート上で繰り返される霊

的エネルギーの意識的移動を暗示するものである。カバラでは、この蟻のごとき反復が、目的となる統一体の幽体構造を変革していくとされるのである。

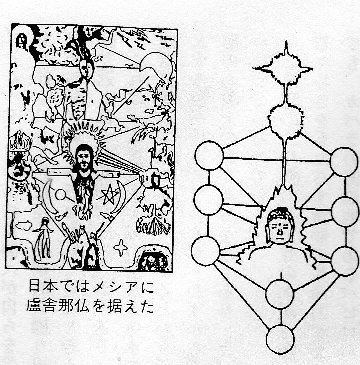

また、カバラからすれば、神により栄える世界は、メシアの登場により実現されることとされている。西洋のメシアであるキリストは、当時の磔刑の伝統とし

て一本の杭に懸けられたという説があるが、もしそうなら十字架に懸けられたという伝承となって顕れた理由は、さし絵左(*13より)の象徴図から容易に見

て取れるようにカバラの要求によることが考えられる。

日本の場合には、メシアが仏教の形を採って表れると想定されたためか、東大寺の盧舎那仏が世間に向けた顔とされたもようである。

そこに向けてのお水送りは、まさに大仏開眼、仏のメシアを新生させようとする行為だったに違いない。

そして、秘教であるカバラゆえの隠れた顔を、盧舎那仏の背後、若狭井横の二月堂の秘仏十一面観音(住職も見たことのないという)に置いたかと思われる。神の世界をも傘下に置こうかという仏の教えからするとき、十一面とは何か暗示的ではあるまいか。

序でながら、キリストの一般に祝われる生誕日も事実ではなく、一年の日照時間の最短日からの再生を意味することにちなんでいる。つまり、死と再生を象徴

する時点に意義を見出すカバラの要求によるものであり、これは「よみがえり」観念を反映した「おにふ」の理念として、十字形とともに古代日本に焼き付けら

れているのである。

さて、カバラの元あった儀式には、中央の径だけでなく、周囲の球にも力を回流するものがある。生命の木の下位の球は上位の球の影響を受けざるを得ないと

されるので、古代都市(ティファレト)では、荒魂(コクマー)のあまりに強すぎる入射を和魂の霊所における鬼門封じで加減しつつ、天の知恵と豊穣の理想

(ビナー)の入射を求めたと言えるかも知れない。

このため本来の儀式は、たとえ秘密裏に行なわれていたとしても、畿内全域に渡って時間差で各球を励起していくという壮大なものであったのではないかと推測される。

元伊勢外宮には、毎年の節分の夜に青白い炎塊が立ち昇ったという伝説を持つ神木「龍燈の杉」がある。節分の夜とは、これまた一年が回帰する最後の時であり、まさに立春日すなわち新生、甦りを象徴する日の前夜である。

古い過去、一年毎の節分の夜に欠かさず新生と豊穣の神霊力の送出儀礼がなされたのであろうか。炎塊はおそらく、立春を迎えようとする都を目指して飛んで

行ったものだろう。その行事の役割を担っていたのが、後に異端のまれ人に落としめられた「鬼」であった事情は、後に(四章)詳しくしたい。

中国の道教やインドのヨーガ、密教にもカバラの行法と類似したものがあり、それぞれ非常に古くから仙人や解脱に至るための修法となっている。道教の秘教

仙道には、気功法を発展させて人体の中心線に沿って「気」を巡らせる小周天という技法がある。ヨーガには、脊柱に沿った霊道スシュムナー管にクンダリーニ

を通す修法がある。真言密教やチベット密教もこの種のヨーガを伝えている。

こうしたことをみても、神の高処に近づこうとする概念や技術は、古代においてはけっこう普遍的な知識であり、そのルーツは一つに結びつくかも知れない。

その根源的な知識がカバラと呼ばれていたかどうかは分からないが、古代世界において、秘教という潜伏した流れが大域的に存在したらしいことが窺えるのである。

だが、国のレベルにまで拡大利用した祭祀形態を創ったのは、おそらく古代日本だけであっただろう。それは、古代都市に、あるいは畿内の結界の中に、あるいはさらに幾何学図形の適用されるすべての領域に住まう古代人の心に、神仙の雰囲気を与え続けたに違いない。

神仙に住まう自覚はあらゆる事物に神の造形を悟らせ、形を超えたものを見立てる力と自然なおおらかさを育み、後世に読み親しまれる万葉人の心の素地を培ったに違いないのである。

古代地図「ヤタノカラス」

もう一度球体地球の話に戻して言うと、カバラのゾハル(成立13世紀)には「人間が住んでいる地球は、円のように回転している。住民のある者が下に居るとき、他の者は上に居る。ある地域が夜のとき、他の地域は昼である」と書かれている。

古代エジプトの民衆教育用文書には、太陽の女神の「ごらんなさい、男神である地球は、私の前では丸い鞠のようなものです」と書かれていた。科学に縁の無い民衆ですら、こういう教えは受けていた。いわんや、秘密を握る立場の神官をやである。

今後の推理で筆者は、こうしたオリエントの神官階層の流れが、日本の覇者となっていったと考えるものであるが、日本神話においてすら、自転する地球は明確に「おの・ころ(自・転)島」と表現されている。

古代日本に国土をキャンバスにして希有壮大な幾何学模様が描かれていたことをみても、エジプト仕込みの地図と知識が渡ってきていた可能性を示唆していよう。それは、オリエントの知識の集成、カバラによって伝えられたことはもはや明白ではなかろうか。

では、そのような大がかりな働きをした地図そのものについて、当然のことながら何らかの伝承があるべきであろう。それが秘伝のものなら、それなりの表現で。

それが実は、古事記中つ巻の神武天皇東征の段に寓意の形で出ているのである。

高木の神はヤタノカラスに指図して、神武天皇の道案内をさせたというのだが、このヤタノカラス(ヤタ〓多面、烏〓唐図)こそが秘伝の地図そのものと解釈されるのだ。

ヤタの「ヤ」は多数を意味し、「タ」は「田」すなわち整理し測量された土地を意味し、カラは韓とも空とも書かれるように海外とか宇宙を意味する。

スはズ(図の音読であるが、古事記編纂の頃には漢語の暗号組込みもなされた)の清音化であるとともに、「統」(訓読)で地勢を掌握する意味が込められている。

総じて海外に発祥する地勢掌握のための秘伝地図という意味が掛け加えられているのである。加えて、カラスとはこれまた高空から鳥瞰した感のある地図の視点をも暗示している。

カラスには尾がつきものだ。図形は愛知県を東端として終わるが、尾を示す場所だから尾張と名付けられた感があり、また「終はり」の掛詞であるから図形は

それ以上東には結びつかないと予想される。その実、幾何学原理をさらに東に展延できそうな祭祀拠点を、筆者は未だ見出していない。

日本で、そうした地図は未だ発見されていないし、現存の可能性も乏しいと言わねばなるまいが、皇室には古伝の未公開の文物があると言われるし、後に重要な関わりを述べることになる物部氏の末孫の家系には門外不出の秘伝の地図が伝えられるとあって、興味深いものがある。

(3)日本に来たユダヤの民

失われた十支族を求めて

カバラはユダヤの神秘思想と言われる。伝承では、エジプトで得た知識を持ってモーゼが民族を率いて出て、ヘブライ王国の基を築いたとされる。

ヘブライはソロモン王の後、分裂して北のイスラエル王国と南のユダ王国となり、イスラエルは先にアッシリアに滅ぼされ、民族は「より東の未到の地に行こ

う」の言葉を残して行方知れずとなり、ユダはしばらく後に新バビロニア(カルデア)に滅ぼされ、民族の知識階層がバビロンに連行された。

そこで彼らは、半自由人としての生活を送りながら民族の団結を呼び起こすユダヤ教思想を確立した。そうした試練と民族の存亡をかけるストレスの中で、他を凌ぐ知的優秀さが求められ、洗練されゆく知識の流れの中で、カバラが熟成したとみられている。

カルデアはやがてペルシァに滅ぼされ、バビロンの拘禁を解かれたユダヤ人たちは喜んで故地に戻ったとするのが旧約聖書の論理だが、後世の研究では幽囚の

時の彼らの生活はかなり豊かであったため、パレスチナの瓦礫の故地には魅力がなく、定着したかどうかは疑わしいというのが定評を越えた説として見直されて

いる。

では、どこへ行ったのか。おりしも預言者がヤーヴェに立ち返れと唱え、ユダヤ民族の一本化を実現する理想を掲げた時代であった。ヘブライの再建のために

イスラエルの失われた十支族の行方を追ってシルクロードを東遷し、中国、朝鮮を経て日本にまでやってきた者もいたと考えられるのである。

日猶同源を証拠だてる論議とともに、日本に残る固有名詞や習俗から、ユダヤ民族の流入を証明しようという研究は、かなり以前からあった。

最も古いものとしては、明治8年にイギリス人のN・マクレオドが著書「日本古代史の縮図」において、日本人の生活、習慣、祭りについて、旧約聖書の古代イスラエルとの類似に言及したものがある。(*19)

戦前には、アイデルバーグが、神道上の習慣と旧約聖書の記述を照合比較するとともに、古来の日本語の固有名詞が古代ヘブライ語で解釈できることを述べている。

たとえば天皇の呼称スメラミコトは、古代ヘブライ語で解釈でき、スメラが発音上のサマリア(イスラエル王国の首都)で、ミコトが皇帝の意味で、あわせるとサマリアの皇帝を表わすのだという。

また、初代神武天皇の称号カムヤマトイワレビコは、古代ヘブライ語やアラム語で解釈され、カム(創設する)ヤマト(神の民)イワレ(ヘブライ)ビコ(崇高なる)で、「神のヘブライの民の崇高な創設者」の意味になるという。

三種の神器の一つ、「八坂の勾玉」も、ヤサカが神への信仰を意味し、マガタマがヘブライ文字のヨッド(,)を模したもので、イスラエルの神を表わすという。

また、ミカドとは十支族のうちのガド族の出自を示しているのだともいう。

こうしたことを事実とするなら、一国の王の名前に、以上のような意味付けを与えることの宣伝力は、相当なものと考えざるをえない。執拗に古代人一般に対して、「ユダヤの統率者ここに在り」と喧伝しているのも同じことになる。

理解できぬ者は別としても、古代ヘブライ語に多少なりとも通じた内外のユダヤの民には、強いインパクトを与え続けたのではあるまいか。

もしかすると、古代皇室には既にエゼキエル思想が反映しており、イスラエルの十支族の末裔が早くから日本に浸透していたのを察知了解して、預言に従って離散したヘブライの民を結集すべく図った一つの方策だったかも知れない。

「人の子よ、汝一片の木を取り

その上にユダおよびそのともなるイスラエルの子孫と書き、

また一片の木を取りその上にヨセフおよびそのともなる

イスラエルの全家と書くべし。

・・しかして汝これを供に合わせて一本の木となせ。

・・我イスラエルの子孫をその往けるところの国々より出し、

四方よりかれを集めてその地に導き、

その地において汝らを一つの民となして

イスラエルの山々に居らしめん。

・・再び二つの国に分かれざるべし。

彼等また・・身を汚すことあらじ。・・」

(エゼキエル書三十七章十六~二十三)

信仰が人々を支配し、明日の分からぬ過去の時代においては、どれほど強い影響を持っていたか知れはしない。かつて約束を違えたことのないとされる神が、そうした約束を与えたのであるから、なおのことである。

神功皇后は、新羅征伐を繰り返したが、朝鮮半島に定着したユダヤの民を浮遊させ、移動を促す陽動作戦ともとれる。

皇后が百済から献上された七支刀は、神聖数「7」に基づくユダヤの象徴的燭台メノラを模したものであり、内外に「ユダヤ求む」を印象付けるには著しく、応神朝にはユダヤ系として知られた秦氏の祖、弓月君が大量帰化した事実も一連の出来事として説明がつく。

現在のイスラエルのユダヤ人入植政策の古代版が、まさに古代日本において行なわれていたかも知れないのだ。

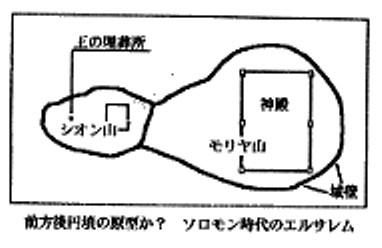

苛酷な新天地でのエルサレムの創造

そうすると、日本の古代の為政者は、国土計画において何を行なおうとしたのか。それは、新天地でのエルサレムの創造ではなかっただろうか。

畿内を中心として究極的な図形を配置していることをみると、この地に統治の中心を持ってこようとしたことは明らかである。そのために、日本の黎明期に起

こされた事件が、神武天皇の東征である。この謎にまつわる考察は後程行なうことにするが、土地の選定が質よりも形式重視で行なわれたことを、次の事実から

知っていただこう。

歴史学者には割合知られていない盲点がある。それは、地質学的なレベルの問題で、奈良盆地の広域が古代黎明期においては、まさに天照大神の所望された

「豊芦原の瑞穂の国」に表現されるように、水滴り豊かな葦生い茂る湿地であったことである。湖底だったとも考えられている。(*22)

それによれば、わざわざ盆地の水を排出するのに、生駒山系を最短距離で打ち抜く、大和川の疏水工事が行なわれているとさえいい、それでも明治の初頭まで

深い泥田として湿地のなごりが残っていたくらいで、水耕にようやく利用できても、疫病の発生しやすさなどの点から、決して住環境に適した土地ではなかった

はずだというのだ。確かに古代の奈良では疫病が頻発したが、この理由と考えられなくない。

それを今や、「奈良盆地は自然の要害」説が押し切った形になっている。確かに、東西と南を高い山に仕切られ、交通の難所にある秘境。だが、もし山岳を敵に奪い取られたなら、ふもとの様子は筒抜けであり、これほど簡単に破られる都もなかろう。

また、国際使節を迎えるにあたっても、決して有利な位置に無かったために実用面の要求から難波に幾度も遷都され、副都ともされた。

またそれ以前にも、東征途上の西日本には、中国山地を控えた温暖な肥沃地帯が広がり、いくらでも国造りのできる土地があるはずであった。

つまり、本質的に信奉する祭祀の要求する形式に徹底的に従ったとしか考えられないのである。それは過去の世界のどこでも重大な動機として有り得たことだ。

また、故地を偲ばせる地形を醸していることも重要かも知れない。既に琵琶湖と淡路島が相似形をしており、それが古代人の神仙観に幾何学的発想を与えていたことを述べた。

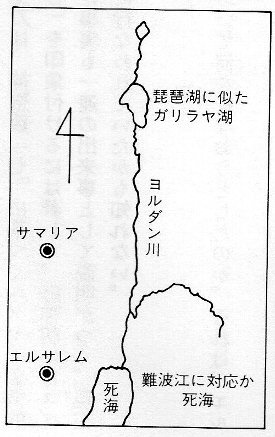

パレスチナにあるガリラヤ湖も、やや小さい(縦最大21キロ、横最大12キロ)とはいえ、琵琶湖と形状が似ている。湖には上ヨルダン川が流れ込み、下ヨルダン川として出ていくが、これらの川は奇しくも南北の真直ぐなラインを形成する。

その相似図において、この川の入射位置と角度は、淡路島から(京都御所を経て)琵琶湖に入射し伊吹山に至る鬼門のルートに符合するのである。

また、南北に流れるヨルダン川とはあまりにも奇遇。これこそカナートならぬ、遠敷ー奈良の地下水道の発想の原型かも知れないのだ。

そこで、次のように推測するのである。

早くから思想上の形式的、地形的に条件の整った畿内の土地に目が向けられた。

新民族は征服が成功すると、まずカバラのシンボルで広大な結界を作り、大スケールの祭祀システムを稼働させつつ、この範囲にある土地の住環境造りを進めていった。

この時の奈良盆地の水は厄介であり、大和川の疏水工事がこの時に行なわれた。水位を下げる一方、土砂の搬入工事も行なわれた。唐古・鍵遺跡は、こうして造られた一つのモデル地区であり、拡大拠点であったのではないだろうか。

第二のエルサレムの候補地としては、もとより五芒星の作る内五角形の心央にくる奈良の地こそ究極のものであった。しかし、そこは奈良盆地で最も低地であり、まず手狭ながらも湿地帯の南高台、明日香の地を最初の都市造営地としなければならなかった。

生駒山系に立って眺めた時、大和の湖面の南方に葦の生い茂る湿地に連なる土地があり、それゆえ大和言葉で「彼・州・処」とか「葦・処」と呼び、水鳥がしきりと飛び立っていたので、その印象から漢語の「飛鳥」を充てたものであろう。

それがまた、朝鮮語の発音上の「安宿」と捉えられたが、偶然ではなく巧妙な国際性を意識した掛詞として考案されたものだからである。

古代黎明期には、大和言葉が確立しつつも、各種の渡来人で構成される国家であったから、関係各方面に配慮した固有名詞が生まれたと考えられる。

エルサレムとは「平安の地」を意味する。初期の明日香は朝鮮語の「安宿」、すなわち平安に住み得る土地の意味と朝鮮を経由してきたユダヤ人には了解さ

れ、日本語に万民が慣れた後世には「平らかな」奈良となり、漢語の浸透をみた平安京ではその言葉通りに、いずれもエルサレムを大勢的な汎用語で言い換えた

宮都の呼称となっているのである。

また、宮都の形状をみると、東西南北に面を仕切った街の外観は、エゼキエル書の神の示したエルサレムの街さながらである。特に藤原京と平安京の内裏は、

ヘブライの十二支族それぞれの出入りする門が、四面に名前こそ違えど設定されているかの感がある。中国式都城の様式を真似たり、道教思想のみが反映してい

るのではない。カバラは、顕在的な宗教思想や構築物を隠れ蓑にして息づいているのである。

そして、人々にこう語りかける。「知る人ぞ知れ」と。古代において、その「知る人」とは、ユダヤ系の住民であったのだ。都がエルサレムにちなむ。それは彼らに対して強烈なインパクトになったはずである。

ならば、都人はユダヤ人だったのか。それがそうともならなかったところが、歴史事実の奇妙さなのではないだろうか。

エゼキエルの影響下の遺物、習俗

ユダヤ人への喧伝策、エルサレムの建設とくるなら、当然民族の一本化を前提にした習俗も執り行われてこようものである。

エゼキエルは、その時の在り方をエゼキエル書第四十章以降に、神に伴われ異象のうちに来たるべきエルサレムの光景を見たこととして申し送っている。(聖書を併読されるよう)

ヤーヴェは燔祭、罪祭、愆祭を人々に求めている。鬼の俎と鬼の雪隠は、そのための家畜を屠る台と容器であろう。また、酒船石は聖所を清めるための家畜の

血を採取する台であろう。犠牲の牡牛を屠るのに適した大きさであり、主に頚からの流血を採る溝がつけられているとみられる。

神社の柱や鳥居が朱塗となったのは、正月の元日に牡牛の血で清める指示に基づくものだろう(四十五章十八~十九)。

神社の境内地や宮都の内裏といった聖所にあって神職に在るものは、毛衣を着ず、頭には麻の冠をし、麻の衣、麻の袴を着用した(四十四章十六~十九)。後に絹が使われたのは、秦氏の主張が通ったものだろう。

年一回、新嘗祭のときには、祭司の首長である天皇が、その年採れた新穀を食味した(四十四章三十)。

おりしも仏教全盛期に、桓武天皇は「上帝を祭り、燔祭を捧げた」と書紀に記される。上帝は道教の最高神のことであるが、燔祭の意義からヤーヴェが暗示されている(四十六章二)。

現在でも、各神社では「お一日参り」が行なわれるが、これは旧暦の新月にヤーヴェを詣でる指示に因む(四十六章一、三)。

中臣姓が祭祀職、秦姓が技術職の世襲の名で、政界に出るときには藤原姓に変えているのは、相続地の問題をクリアしたものと捉えられる(四十六章十六~十八)。

古代宮都は東西南北に整然と仕切られていた(四十八章全体)。

平城京の北方、平安京の北方には不浄を入れない禁苑があり(四十五章一~三)、その南から大内裏が形成され、祭司と官僚機関があった(四十五章三~五)。また宮都の中に在る者は、ひどく虐げられることはなかった(四十五章六~八)。

天武天皇の企画した藤原京は、ほぼ正方形をしており、東西南北の各面には三門づつ計十二門が配されていた(四十八章三十~三十五)。

平安京大内裏の南東に、豊かな地下水が湧き出る土地があり、神泉苑とされた。自然が残されて多くの種類の植物が茂り、水鳥も多くいた。天皇の避暑のため

の行幸地となり、都が日照りで渇水したときなどには民衆のために門が開けられた。これは、ヤーヴェの約束した癒しの湧水地としての性格のものだった(四十

七章一~十二)のではないか。

律令位階制度は、上厚下簿のシステムであった。位階による官人の特別優遇は、給与、税制、裁判にまで及び、本人ばかりか一族まで恩恵を受けていた。ま

た、五位以上の貴族は常に同じ門閥から再生産されるシステム(蔭位の制)になっていた。官人の役所における仕事は概ね午前中だけであり、租税と労役に苦し

む一般民衆とは極楽と地獄の開きであった。これは異邦人との差を明らかにしたものと捉えられる(四十四章九~十八)。

奈良時代から平安時代に変わるにつれ、上厚下簿の傾向がより強まったが、高下貴賤の差を神の指示に基づくものとして、古来から神を堅持してきた血と素性の知れた家柄を高位に維持するシステムを作ったものとみられる。

また、畿内では、諸税のうち「庸」が免除「調」が半納される民政上の優遇措置があったが、これは中国のように都の場所によって範囲が変動するものではな

かった。つまり、カバラの結界の許に在る者を高く、それ以外を低くして、民衆におのずと神に選ばれた民の自覚を与えようとしたのであろう(四十七章十三~

四十八章全体)。

新天地のエルサレム造りは、律令国家の完成を以て贖われると考えられたようだ。その筋書きを書き、指針を積極的に与えたのは天武天皇であったろう。カバ

ラに通ずる秘書、古事記を編纂されたからである。その基礎はカバラ行者たちの修業の地(後述)の入り口にあたる吉野での隠遁時代に培われたのではないだろ

うか。

なお、エゼキエル預言は、唯物主義、科学万能主義の今においても、ロマンのあるテーマである。というのも、現在が科学の進歩の末、環境破壊を押し止められなくなった黙示録の時代でもあるからだ。

イスラエルは外部の批判をもろともせず、日夜大量のユダヤ入植政策を推し進め、預言成就の下地造りに懸命であるし、実体調査に懸命なユダヤ民族調査団は、日本における失われたユダヤ支族の消息の確たる証拠を求めて奔走していたと聞く。

そして、日猶同源が灰色という段階にある時、それに黒のとどめを刺すのが掲出した古代祭祀霊場の描く図形群なのである。そんな荒唐無稽な話を誰が信じるのだろうかと思われるかも知れないが、絶対思考の彼らであれば、鬼の首を取ったように思うに違いない。

ユダヤ人渡来に関する諸論

さて、近年に至っては、M・トケイヤーが信仰上の習俗、祭りにおいて、様々な類似点を挙げている。

1、山を神の座と仰ぐ日本修験道と、山の頂を聖地とする古代ユダヤの宗教性の類似

2、八坂神社、平安神宮などの朱塗の古代ユダヤ神殿のものとの共通性

3、神社の狛犬とユダヤ神殿前のライオン像の共通性

4、生後30日目に赤子を初詣でさせる習慣は日本とユダヤだけ

5、塩で身を清めるみそぎの習慣も日本とユダヤだけ

6、日本の神官と古代ユダヤの僧侶の服装の類似

7、日本のお守りとユダヤのメズサ(護符)の伝統の類似

8、皇室の菊の紋章と、古代ユダヤ神殿の嘆きの壁の菊の紋章の符合

9、山伏(修験者)の兎巾と、ユダヤ教信徒のヒラクリティーの類似(これ関しては、特に表1・2にまとめてみた)

10、京都太秦の秦河勝にまつわる大酒神社がダビデを意味し、広隆寺横のいさら井(イスラエルの意)などの史蹟が古代ユダヤ人の居留地をかもす(この太秦と秦氏ユダヤ起源説に関しては、佐伯好郎氏の「太秦を論ず」が著名となった)

また、北九州におけるユダヤ人定着についての次のような研究家の諸説がある。

1、北九州の宇佐文化圏にある重籐遺跡で発見された2~3万トンもの鉄滓跡は、古代に一大精錬所があったことを物語り、ソロモン時代の赤土を精練して鉄をとる方法と同じである

王の命でタルシン船団で遠洋航海したヘブライ人、鉄の民ヒッタイト人、航海術に長けたフェニキア人でなる一団がマレー、海南島などに製鉄拠点を築いた後、渡って来たものと考えられている。(*19)

2、北九州一帯から西日本、中部にかけての謎の岩文字(ペトログラフ)は現在までに七十箇所六百点以上見付かっているが、シュメール古拙文字なる絵文字である

シュメール文化を引き継いだヒッタイト人によるものと解釈されている。(*23 )

3、「隋書倭国伝」の秦王国の記載(608年)と正倉院蔵の戸籍表における秦姓の人数が豊前豊後地方のユダヤ系秦氏定着の事実を物語る

彼らの「石を以て祭る」風習が、ヤコブの石枕の故事の反映とみられること、宇佐八幡宮の御神体「真薦の枕」が石枕とノアの方舟に由来することなどが言われている。

真薦枕は、八幡神の託宣により始まったが、なぜか方舟の形をしている。託宣を伝えた者は宇佐宮の禰宜(巫女)であるが、辛島勝姓をもつ秦族の女であり、そこにユダヤ的価値観が反映しても不思議はないという。(*19)

より歴然としているのが、吉野ケ里遺跡近傍の鰐神社の木造りの船に枕型の石を乗せた御神体で、その石にはユダヤのシンボルである「メノラ」が刻まれている。

4、求菩提山の伝承「求菩提山雑記」には、継体天皇の頃の狂暴な八鬼の伝説を伝え、対応するように同山の鬼神社にカラス天狗らしい八体の像が祭られ、また求菩提資料館蔵の「太郎天曼陀羅」絵にはセム系人種特有の顔立ちの八天狗が描かれる

求菩提山頂には、人工的な配列の巨石、男根型の立石(ヤコブの石柱)、女陰のような組石など、ユダヤ的な巨石信仰の跡がある他、開山以前5世紀の土器も見付かっており、秦氏のがもたらしたものに違いないとしている。(*19)

カバラ祭祀を担った天狗、先修験者

天狗の伝承は、北海道を除く全国に広がるが、多分に敬虔に自己修業に生涯をかけたカバラ行者であったと筆者は考える。カバラの伝えるところによれば、相当に修業を積んだ者なら超能力(神通力)を得て天狗のように天駆けることも可能とされる。

彼らは、日本に来た当初は体制に準ずる行動をとっていたのだろうが、為政者たちが大規模に国体に対してカバラを適用しようと図ったのに対し、体制から離

れて静かな修業の場を求めて山岳に入り、世の流れから離脱を図ったのであろう。前1世紀頃、パレスチナの死海西岸の洞窟で静かにカバラの瞑想修業に専念す

る集団があったと伝えられるように、本来の彼らの目的は、自己修業にあったのである。求菩提山や紀伊熊野山中には、修業のための窟が多く遺るのはそのため

だ。

だが、神武東征に係る全国的な騒乱は彼らさえも飲み込み、新旧いづれかに従った形で、ある者は大和近傍に残り、ある者は中部以北の蝦夷地に入り、あるいは人跡の及ばぬ山地に入ったものと解される。

前者は、行動を共にした以上、畿内の山岳地帯で修業する理想と引き替えに、大和朝廷から国体レベルのカバラ祭祀に特別な関与を命じられたに違いない。

なぜなら、畿内の菱十字型、正近似五角形の中に、天狗伝承の地としては北から、天狗岳、鞍馬山、伊吹山、竹生島、愛宕山、八日市、大峰山系、大台が原、

少し外れて多度山と実に多く存在し、南北ライン上に都合3つ、セフィラ(球)上に2つまでが位置しているからである。これは、日本の他の地域に比べ、圧倒

的な密度である。

だが、やがて彼らは、朝廷から反骨分子として疎んぜられ、かといって尋常でない能力を恐れられて敬遠され、異端の天狗として畏れ憚られることになったのだろう。

では、ユダヤ結集の先駆けたる大和朝廷がこれを敬遠しだしたというのだろうか。その理由は、彼等の非妥協性もさることながら、政策の転換によると考えられる。

継体帝の擁立において、皇統の断裂論議がなされることがある。それが原因かどうかは分からないが、先述の求菩提山の天狗に初めて迫害が及んだ記事を見ることができる。また、この頃から大陸文化の摂取が盛んとなってくる。

これは、当初あったとみられる自国の秘教カバラを見限る動きと考えられなくもなく、またそれとともに歴史も鮮明度を増してくるのである。

第二章 古事記と超古代史

古事記に記される神々の名は、それ自体が意味のある暗号になっている。

一般庶民には手の届かない高みにある存在として印象付け、ごく少数の選ばれた者だけがそこに盛られる知識を汲み取って、庶民よりも優位な立場を築いていたと解釈できるのである。

エジプトばかりか、メソポタミアの地にはシュメール文明が開花した。その態様は古代らしからぬ驚異的なものであった。

卓越した古代文明があったと古事記は語る。それは興隆の頂点を極めたが、戦争とそれに続く変災で壊滅したという。

その微分された解が、シュメールの良識であったかも知れない。

(1)シュメールの良識

シュメール文明

エジプト文明については若干紹介したが、カバラの源流を求めて、もう一方の流れというカルデアの線を遡るとき、アッシリア、アッカドを経て、最古のシュメールへと辿り着く。

シュメール文明は、後にメソポタミアに居を占めたあらゆる文明の基礎になった事実があり、その開始がエジプトよりさらに千年の古さを持つ(前四千年)とされる。

シュメールは、メソポタミア南部、チグリス・ユーフラテス川の流域地帯の荒涼とした自然のもとに華開いた最古の文明であった。既にした言葉のようになるが、他にいくらでも探せば、良好な土地は見付かったであろうのに、わざわざこの砂漠の地にである。

彼等の存在が知られるようになったのは、わずか百年ほど前のことで、イギリスの考古学者レイヤードがアッシリアのアッシュールバニパル王の図書館を発掘

し、そこから約3万枚もの粘土板を手に入れたことに始まる。ここにはシュメール文明に関する知識が豊富に記録されていて、今なお解読作業が続けられている

という。(*18)

その中で、世界の衆目を誘ったのが、19世紀末のジョージ・スミスによるギルガメシュ叙事詩の第11書板の洪水伝説の解読である。それは大勢的な宗教の世界神話である聖書のノアの洪水の原型であったからだ。これは後程触れることにする。

次は、発掘物と粘土板の解読から分かったことである。

シュメールの都市国家は、中心に神殿があり、そこを取り巻くようにして市民の生活の場があった。近隣の都市国家や遊牧民としばしば戦争があったので、周

囲に城壁が巡らされ、そこから川まで道路が付けられ、川岸には船着場が設けられ、船が交通手段とされていた。神殿が政治、経済のセンターで、王と神官が商

業、農業従事の市民を支配しており、神殿の中心部には、ジッグラートと呼ばれる層状の塔があり、シュメール語でエ・テメン・アン・キ(天と地の基礎となる

建物)と呼ばれていた。

シュメール人には、古代人という先入観はまったく通用しない。(以後*26より)

数学においては円周率や、ピタゴラスの定理が知られ、神官や学者は代数の問題や方程式を使いこなし、195兆9552億という桁外れな数を生む級数を

扱っていたという。 天文知識においては、1年の暦は現代の精密時計を以てする正確な一年の長さと3分しか違わず、月の回転周期に至ってはわずか0・4秒

の違いだった。

また、有名なものに、モーリス・シャトランが解読した「ニネヴェ常数」があるが、これは22億6800万日(約600万年)を1周期とする天体の運動を

示したもので、知識の出自が人類出現の域を超えていると驚嘆されているものである。また、2万6000年を周期とする地球の歳差運動も知っていた。

また、紀元前3000年頃のシュメールの円筒印章は、水星から冥王星、さらに未知の第10番惑星を記した太陽系惑星配置図であるという説がある。その場

合、天候神マルドゥークと竜神ティアマトの戦いの神話は、外辺惑星マルドゥークの突入による太陽系惑星の大過去にあった異動の過程を説明したものではない

かというのだ。(*28)

文明の営みにおいて、シュメール人は潅漑農業、銅、すず、銀、金などの精練、ろくろでの陶器作り、車両での運搬を手懸け、武器においても、銅の短剣、エレクトロン合金製の斧、槍、弓矢はじめ、船や車による重装備の軍隊があった。

他所では金メッキ製品も出土し、そして電気のまぎれもない利用を示すかのように、近年、バグダッド郊外でオーパーツともいえる陶器電池の実物が見付かっ

ている。医術についても、彼らは動物、植物、鉱物から薬を作り、その成分を化学的に抽出さえし、手術も行なわれ、外科用のハサミやメスも使われていた。そ

こには古代医術にありがちな呪術的要素がまったくないというのだ。

また、社会システムも古代らしくなく、ギルガメシュ叙事詩によれば、長老達の家と都市の代表の集まりからなる二院制議会が存在したという。法に基づく裁

判も行なわれたらしく、法律文書や数々の判例を記した粘土板が見付かった。また学校もあり、教科書や生徒の宿題を筆記した粘土板ノートも多数発見された。

総じて、この最古のシュメール文明だけは、他の古代文明とは隔絶しており、魔術性、呪術性が一切なく、学問、文字、科学知識が公のものとして普及されていたというのである。

それほどシュメールに関する発見は、常識外の事柄に満ちている。そこまでのことが既に分かっていながら、実際の教育現場ではほとんど重きを以て語られて

いない。そのために、未だにこの頃は新石器時代に毛の生えた程度のイメージしか与えられていない。実に奇妙なことではある。

古代卓越文明をもたらしたもの

さて、そうした文明を可能にした知識は、どこから生まれたのだろうか。

シュメールの場合、一応、学者の間では先行する文明の有無が論議されたという。数万年前からメソポタミアには、ウバイド人が最初の農耕文化を以て根拠

し、かなり進んだ石器、装飾品、土製人形などを生産していた云々の説が出されたが、知識のレベルに格段の差があり、突如の高文明出現の理由を説明し得るも

のとはなり得ないため、立ち消えとなった。こうして、臭いものに蓋がなされた格好で、学問領域は確実な発見を待つという時間稼ぎをすることとなった。

どこか未知の宇宙から下されたアイデアだったのか、より先行する時代が大文明を擁していたのか、探求心の強い人ならば、納得のいく説明が欲しいものである。

ところが、その両方を肯定するような神話が存在しているのだ。それがキリスト教世界を揺るがしたギルガメシュ神話であった。

はじめに天と地、天神地神と神々の集団アヌンナキが生まれた。天と地が分離した後、地上に主要河川が造られ、運河や堤防が造られ、国土は秩序正しくでき

あがる。そこで神々は人間に仕事を手伝わせようと雌雄一組を作ると、人間は増え、耕作し、牧畜し、穀物を以て神々の倉庫を豊かにし、神殿を保ち、神々の祭

りを正しく行ない、水を捧げるようになった。そこで、神々は人間にいろんな事を教えたので、国土は活力あるものとなり、すべてが豊かになっていった。

ところが、地上に人間が増えてうるさくなった。最高神エンリルは他神達と協議の上、洪水で滅ぼすことにした。それを知った知恵の神エアは、人間のウ

トゥ・ナピシュティムに方舟を作ってすべての生きものの種子を保存するように警告した。ことの次第を知ったウトゥは生きものに関する必要なことを済ませる

と、すべての事の始まりから終わりまでの歴史を記録し保存したという。

大雨が6日6晩降り続き、7日目に収まって、方舟はニシル山に漂着した。それから7日目に、鳩、燕、大鳥の順に解き放し、大鳥が帰ってこなかったので、すべての鳥を解き放し、山頂で神々への燔祭を捧げると、その匂いを嗅ぎ付けて神々は蝿のように集まってきた。

エンリル神らは生き残りが居ることを知って憤慨したが、エア神の取り成しで事は治まり、ウトゥは神々の中に列せられ不死を得たという。

筋書きの類似と成立の古さから、聖書のノアの洪水の原型であるとみなされている。

この余りに人間的な振る舞いの神々とは、高度科学を有した宇宙人(人とは限らないかも知れないが)を思わせる。昨今のUFO事件とも関連することとし

て、我々の物理宇宙にある幾兆どころでない星々の中に、高度知性を備えるに至ったと考えられる星は確率的に何百万とある。

また一方、神話にいう洪水で滅んだという人類の文明とは何だったのか。相当、高度に発達していたとすれば、火事場から焼け出される如くしても、シュメー

ルの奇跡は起きようというものである。神話の中身からはその内容は想像し難い。聖書の叙述においてもノアの洪水以前について厚みがないため、キリスト教世

界でもまとまった文明はなかったとされている。古代に対して偏見を持つ考古学いわんやである。

だが、過去から持ち越された知識があるという。エジプトの伝承では、トゥトがすべての歴史を記録した円柱を後世に伝えたとされている。だが、これらの記

録の実物が見付かったという報告は未だなく、未発掘なのか、未解明の資料の中に眠っているのか定かではない。それでも、シュメールやエジプトでは、そうし

た知識が活用されていたとしか思いようのないことが起きていた。どこかにあって然るべきなのだ。

ところが、その記録が存在していたのだ。ただし、粘土板や円柱としてではなく、またオリエントにおいてでもなく。

それが古事記の上つ巻だったのである。

そんな話、聞いたこともない、どこをどうこじつければそうなるのかと読者は訝られるかも知れないが、残念なことに未だかつて正しい訳し方を行なった者がいなかっただけのこと。

本居宣長が、この試みを果敢に行なったが、惜しくも当時の世相に、古事記に語られるとんでもない未来知識を表現するすべがなかったゆえに。

今の世はまた今で、学者も宗教者もそれぞれの立場と利権ゆえに絶対に正答し得なくなっている。

その点、僭越ながら筆者は、一つの歴史の最新で究極の時点に生きて情報を収集し、見聞きした事柄の中に、古事記の知識に比定できるおよそのものを認めることができた。

なにゆえ古事記と銘打たれたか。それは、古代においてもなお古事であるゆえに、そのように命名されたのである。神武天皇に先立つ遥かにおぼろの世であるが、比類なく卓越した文明と人類の存在したことのゆえに、神つ巻(神々の時代の記録)と区分されたのである。

だが、そればかりではないことも分かっているのである。何と、その中には今の時代における預言もなされている。これゆえ、後述する「神の計画」の書という趣も兼ね備えていると、ここでは申しておこう。

古事記の神話が、宇宙の開闢話から始まっていることは、誰しも知っている。だが、その内容は中国の開闢思想を参考にした程度の認識しかない。それゆえ、その後で地球と大陸の生成へと時系列的に話が展開されていることを発見する者は、まずいない。

なおのこと、さらに一つ前の時代と思しき文明の高度な発達の様相から滅亡に至る歴史展開が語られ、続いて時代を分け隔てた洪水を含む大変災があり、その

時に神々が環境復元のために活躍し、何と、ウトゥよろしく生命の種子(知識)の救出者が居たことさえ語られていたとしても分かるはずがない。

そればかりか、その後には、今の時代の黎明期から何と、今の時代の終結に至るまでの預言が(つまり少なくとも二つの時代の説明が)施されている。として

も、当然理解されることはなく、そこに書かれていることが今の時代の子孫への忠告や教訓であったとしても、再考されることはなかったのである。

(2)オリエント知識の伝承

メソポタミアと日本神話の類似

特にメソポタミアの神話と古事記の神話は、基本的ないくつかの要素に従って比較すると、極めて類似性のあることが分かる。これによって、日本へのオリエント文化の伝播が確実に有り得たことが分かって頂けよう。

[神話の出だし]

神話の出だしは、なぜ洋の東西を超えて同じふうでなくてはならないのだろう。

シュメールの創世記:「この世の初めに、まず天と地が双子のように生まれた」

バビロニアの創世記:「まだ上に天は名付けられず下に地がその名を呼ばれないとき」

旧約聖書:「初めに神は天と地を作りたまへり」

古事記:「天地の初めのとき」

[黄泉の国と黄泉帰り]

シュメールの黄泉帰り(甦り)神話はこうだ。

愛と豊饒の金星の女神イナンナは、何故か地下界に下っていくことにした。そのために神殿の地位を退き、地下界で危害に遭ったときのために大神の助力を請うよう小間使いに言い付けた。

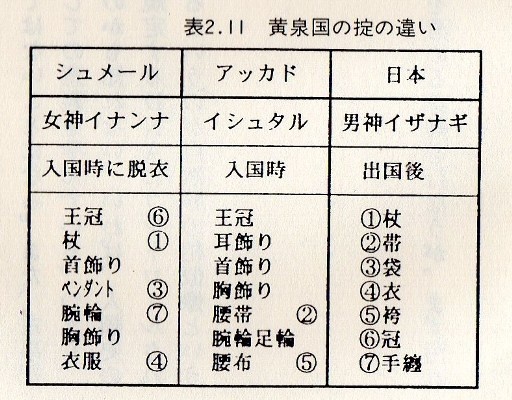

イナンナが地下界に赴くと、姉である地下界の女王は立腹し、七つの門を通るたびに飾りや衣服を取り去るという死者の掟を適用した。門ごとに王冠、杖、首

飾り、ペンダント、黄金の腕輪、胸かざり、衣服の順であった。素裸の女神は、地下界に下った理由で死の判決が下され殺される。

小間使いの訴えを聞いたエリドゥ市のエンキ神は、爪の垢から二人の人物を造り、命の食物と命の水を与え、イナンナ救出の策を授けた。二人は策どおり命の

水を振りかけ死体を復活させたが、地上に戻るために身代わりが必要となる。イナンナは、夫のドゥムジの振る舞いに立腹し、ドゥムジを身代わりにした。

後代のアッカドの神話では、女神イシュタルが、既に他界していた夫の植物神タンムズを追って地下界に行き、七つの門で門ごとに王冠、耳飾り、首飾り、胸

かざり、腰帯、腕輪と足輪、腰布の順で取り去られる。そして体のあらゆる部分に、六十の悪霊を放たれ病気となり死に到る。地上では、それとともに植物、人

間などあらゆる生き物の元気がなくなったので、神々は困惑し、知恵の神エアに助けを求めるという筋だ。

ヒッタイト神話でも、豊饒神テリピヌが地上から姿を消したために、地上の人間、生き物、植物に活力がなくなり、神々は困惑したが、蜂に見付けさせて、七つの扉の付いた建物に彼を閉じこめたので、地上に活力が戻ったという同様の話を伝えている。

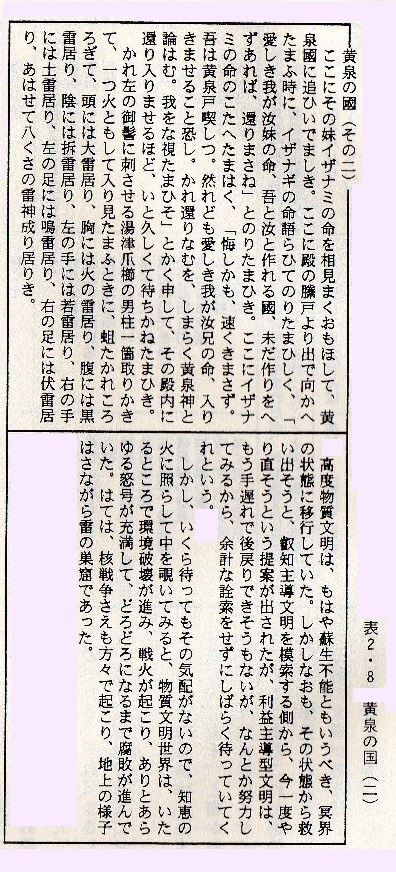

古事記では、男神で夫であるイザナギが妻イザナミを追って地下界(黄泉)に赴く。そこには、何の障害もないが、イザナギは出ていくときに黄泉軍の執拗な襲撃に遭う。そのしつこさは、身代わりを要求するシュメールの場合に似る。

しかし、衣服を捨てる話は、シュメール、アッカドとは逆に、脱出の後に「汚き国に到りてありけり」の理由で衣服などを自分の意志で捨てている。

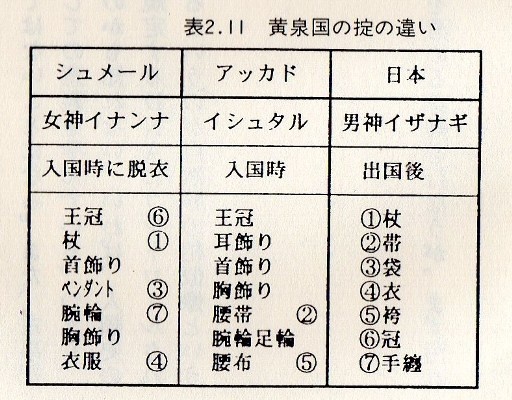

その順は、杖、帯、袋、衣、袴、冠、左右の手纏(腕輪に相当)であり、シュメール・アッカド神話とは習俗と男女神の装いの違いを考慮してもその類似(傍線部の)は相当のものであるし、都合7種類(古事記は手纏を左右に分けて8品目)というのも絶妙すぎる符合である。

また、体を水で洗浄するイザナギの身禊の行為が、イシュタルの命の水による蘇生に対応し、黄泉の国のイザナミは、蛆にたかられ、全身の八ヶ所(多数箇

所)に雷が巣食ったが、アッカド神話の六十(多数)の悪霊の放たれたイシュタルに対応するなど、要素に分解してみたときの類似点が余りにも多い。

また、メソポタミアの神話では、イシュタル、タンムズ、テリピヌといった豊饒神の不在が生態系の枯渇をもたらした。つまり、いづれの神話も何らかの地上の現象の主宰神、守護神の身に起こった異動により、地上の人間生活が影響を被ったという考え方になっている。

古事記もそれは同じで、イザナミの病態に仮託して、大戦による地上文明の衰亡を語ったり、天照大神の岩戸隠れにより太陽不在の暗黒時代を語ったりしているのだ。

[天候神と地神の戦い]

日本神話の八俣大蛇の物語の原型であると学問的にも認められているのが、ヒッタイトの嵐神と竜神の戦いの神話である。

嵐神プルリヤシュと竜神イルルヤンカシュが戦い、初めに竜神が勝ったが、これに対して嵐神は、風と空気の女神イナラシュと人間フパシャシュに依頼し、女神の特別な儀式で竜神を誘い、酒を与えて動けなくし、人間が縛り上げ、嵐神が斬り殺したという。

さしずめ、竜神が八俣大蛇に、嵐神がスサノヲに、イナラシュが櫛名田姫に、フパシャシュが足名椎手名椎に対応している。

バビロニアの主神マルドゥークと竜身の地母神ティアマトの戦いはこの類型で、嵐の怪物を御するマルドゥーク(雄牛がシンボル)は、スサノヲ(牛頭天王)に対応し、ティアマトの眷属には怪物や七俣大蛇がいて、八俣大蛇の原型を醸している。

ギリシァ神話のオリンポス神族とティターン神族の戦いも、この類型とみなされる。

いづれの神話も、要素に分解して分析すれば、同根であることが察せられる。

[洪水神話]

シュメールのギルガメシュ神話には、生存者ジウスドラの大洪水物語がある。

アッカドのギルガメシュ叙事詩は、シュメールの同神話をまとめ上げたもので、既に紹介した。

ペルシァのゾロアスター教の神話(*8 )にも、善神と悪神の戦いのとき、悪神の地上に出した害毒を浄化するためにティシュタル星(シリウス)が大雨を降らせて大洪水を起こし、このとき善神アムルダードが全草木を集めて一本の多種樹に作り替えたという話がある。

古事記でも、「身禊」から「天の岩戸」の段にかけて、洪水を伴う大変災の有ったことが語られる。この後、カミムスビ神が穀類(生命あるいは産業)の種子を集めて保存した話があり、さしずめウトゥ、アムルダード、ノアに対応する。

[特定の数の偏重]

数の意味の類似も指摘できる。メソポタミアでは「7」「6」「60」が偏重されるが、それぞれ「神の(次元の)行為の完成数」、「神の行為に絶対及ばぬ不完全数(人間が成し得る最大数、あるいは凶事を示す数)」、「極めて大きい数」を象徴している。

ウトゥの作った方舟は、すべての生き物の種子を運ぶもので、内部が7つの場所9つの床に分けられ、瀝青で密封し、中央に帆を立てたもので、7日目に完成

した。6日6晩降った大雨は、7日目に収まり、方舟はニシル山に着く。それから7日目ごとに、鳩、燕、大鳥の順に解き放した。

ウトゥは、この功績により神々の中に加えられ不死を得たが、このことを聞いて不死を望んだギルガメシュは、課題の6日6晩の不眠が出来ず、そればかりか

眠り込んで6日目に起きる始末で、その資質の無さを曝してしまう。ここにカバラにいう完成数「7」と完成に至れない数「6」の所以が対比されており、ヤー

ヴェは天地創造を終えて7日目に休まれたという創世記から、666は滅びに到る獣の印とする新約最後の黙示録に至るまでに影響している。

古事記では「7」「8」が特別に用いられ、「7」を神の行為の完成数としている例がみられる。不可見の世界の造化の5神の生成に続いて、可見世界(物理世界)の造化の7神が成ったとされる。

続いて、造化の二神(イザナギ神、イザナミ神)が生産したのが、14島と35神であった。ここでは「7」が基数となり、併せて49となっている。

一方「8」は、メソポタミアの「60」に対応して、多数を表わし、八百萬といった使い方で、きわめて多数を示したりする。また「6」は島の数に1例があっても、意図して用いないようにしているふしがある。

[不老不死、世界の建直し]

不死を得る資格の無さを思い知った失意のギルガメシュに、ウトゥははるばるやって来た苦労を思い、生命を更新する薬草イッサヒルアメルの秘密を教えた。

そこで、ギルガメシュは海中に入りこれを苦労して手に入れる。だが、故国ウルクへの帰途で油断してしまい、これを蛇に食べられてしまう。

このように、ギルガメシュ叙事詩は創世記にかなりの影響を与えている。薬草と生命の木の対応、蛇の悪業による不死の断念と楽園追放、死の宿命といった共通性がみてとれる。

ゾロアスター教の神話には、海中にあるという多種樹の老衰を遠ざけ、世界の建直しのときに万民に不死の薬を調製する白ホーム樹とそれを守るカル魚、それを狙う悪神の蛇や蛙の話がある。

それは、創世記の生命の木とそれを守るケルビム、蛇の悪業の類似が指摘できる。

世界の建直しや不死の楽園復帰のテーマは、後期の旧約で出現してくることである。それゆえ紀元前7世紀頃から建直しの話題が覇を競うように登場してきたと考えられる。

日本神話には、不老不死のテーマはなく、神々にも死がある。それゆえギリシァ神話的と言える。だが、後の竹取り物語では不死の薬について語られる。

また、世界の建直しが過去にあったことを伝えるが、楽園復帰ではなく、将来におけるものは明確でない。生・成・衰・滅の定型パターンに基づく生命的更新、黄泉帰りの思想が存在するだけであるとみてよい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上、古代中近東と日本の神話の類似は紛れもない事実と言えると思われる。これは翻って、オリエントの思想が日本に十分に浸透していたことを示している。

正倉院の御物には、中近東以西のものがみられる事実がある。それは何も、物珍しさのゆえに輸入されたのではなく、積極的に自らの出自を偲ばせるものとして持ち来されたことを考えてみるべきではないだろうか。

だが、古事記にはもっと精密で重要な知識が盛り込まれている。

それは、神名に込められており、言葉の表情の分かる日本人なら頭の中でおぼろげなホログラフィー像を組み立て得るようになっているように思われる。

よって、世代を経て風化にさらされて要素だけを辛うじて止める神話とはまた違った、神名ならではの特別な伝承形態があり得たはずである。

知識存続の情報工学的手法

古事記上巻の元は、本辞と呼ばれており、中央や地方部族にあった「語部」が口誦伝承していたものと考えられている。このため、今の歴史家は、本辞を様々な地方で創られた説話と考え、歴史的な価値が薄いものとみている。

だが、序文の意趣は、全く逆である。成立の動機としては、諸部族の持ち伝えている伝承に差異誤謬が多く生じつつあり、このままでは存続に耐えぬと判断

し、仕方なく文字にすることが語られている。つまり、口伝の伝統(カバラの特徴でもある)が崩壊しつつあり、本意が見限られる前に書物にしようとしたとい

うのである。

また、「過去の時代は暗く遥か昔のことであるが、前々からの教えによって国土を生み出したときのことを知り、先の物知り人によって神を生み人間を成り立

たせた世のことが分かる」とか、「歴代天皇は・・いつの時代においても古事を調べ、現代を指導し、衰えようとする典教を正し補強された」とあるように、特

に神話部分は、古い過去から先賢によって伝えられてきた古代の事実に基づく知識と信じられたものであった。

しかもその内容は、「邦家の経緯、王化の鴻基」(国家組織の要素であり、天皇の指導の基本)としての実用機能を持たされていたという。それはまさに、世の指導原理たろうとしたカバラの性質を物語るものと解せるのである。

知識は、宮廷や諸豪族の傘下の語部の伝承していた本辞の全容と考えられる。古事記はその中から精選され、政策を折り込んで採録されてはいても、矛盾のない古事の展開となっていることは、解読を終えた筆者の感である。

序文で太安萬侶の言うよう、恐らく、天武天皇は「智の海は浩汗として」のとおり過去の歴史に通暁され、「心の鏡は・煌として」のように、未来の日本をありありと見透されていたのであろう。

本辞は特別に大事なものであり、伝承を正確に行なう努力がそれまでになされていたことは確かだ。そこまでは、通説でも論じられていることだが、具体的にどうだったかということについては、まったく関心が持たれていない。

だが、カバラがそこに関わる限り、事は驚嘆すべきものであったことが推測されるのである。筆者は、現代の情報工学的手法が用いられていたのではないかと考えた。

情報化時代の現代では情報の保全のために様々な方法が考えられているが、基本とするところは、次のようなことにまとめられる。

1、 情報の複写とタイムリーな照合

2、 情報それ自体の体質強化

3、 情報媒体の品質保全、向上

4、 保全行為の組織化、制度化

5、 機密を要する場合の情報の暗号化

現在、こうしたことが考慮され、コンピューターを中心とした情報管理が行なわれているわけである。だが、古代のやり方も決して負けてはいないと思われる。

<知識情報> 保全すべき情報とは、本辞であり、この中の神名や筋書きに仕組まれた意図が知識部分であった。それゆえ、神話の昔語りふうの一連の筋書きを

まるまま暗記するか、書き記せば、知識保持の機能は一応果たせることになる。だが、カバラは伝統的に口から耳への口伝が原則だから、意味はエリートが守秘

するとしても、口伝の目的に指向した専門家集団(語部)に伝承が委ねられたわけだろう。

<情報の整備> 当初、知識を憶え易くするために、知識の集約、筋書きの単純化、親しみ易い説話化がなされたに違いない。また、知識を身近なものに見立て

て連想的に記憶する方法が効果的であるため、知識を国の津々浦々の地名に縮図化したり、部族ゆかりの祖先神や氏神として割り当て、各地に祭社を作り人々の

生活に馴染ませて、民を知識のバックアップ体制に組み込んだようだ。それは翻って、民衆の精神性向上に大きく寄与した。

<情報の重み付け> 民衆にとっては崇敬、畏怖すべき神々も、識る者にとっては、「神」や「命」は知識自体に力を持たせるための重み付けであったかも知れ

ない。民衆はその意味するところを知る必要はなく、神々への畏敬の念で心に刻み、後世に正しく語り継げれば機能は果たせる。

<知識の複写、照合、誤り訂正> 歴代天皇は、地方の語部を定期的に宮中に招き、口誦を楽しんだという。(図2・1)このとき中央の保っている元の情報

と、他家の受け持つ情報を照合し、誤り訂正をしていたというのが真相ではないか。むろん前もって諸家に主宰神、祖先神として知識を分担保持させ、引き替え

に家柄の由緒格式を保証し、プロジェクトへの協賛体制を確保したと考えられる。

<情報媒体の品質管理> 情報伝達の媒体は、語部とその底辺を支える民衆である。語部は、知識の記憶を担い、文法の整備や新造語の管理など、国語の取締まりの機能も果たした。また、知識の語りに対して、舞を振り付けるという効果的な記憶法を用いていた。

現代でも、宮内庁楽部はこの伝統に基づいて、雅楽の知識伝承を行っている。就業者に要求されるのは、一語一句間違わぬ記憶力である。

歴帝は、上下貴賤を問わず人々に国語の教育を普及したが、これは底辺の強化に繋がることであった。ゆえに人々は下層民でも後世に万葉人と親しまれるほど

文学面に秀でたが、そこには知識保全の支援体制の拡充と優れた人材発掘の期待が込められていた。それは翻って、国民の品性向上の効果をもたらす、まさに賢

聖の施策となった。

彼らは大過去の文明の利器を再現できなかったかわりに、方法論的なものは極力駆使していたのである。

さて、余りに無神論的な見解に戸惑われたかも知れない。だが、これは知識存続の便宜的一面を述べたもので、本来のカバラ保持者は唯一神との連携を常に保

つために、神の善良で強い属性を、分派した神々を通して象徴的に観ていたと考えられる。同様にして、筆者も神の存在を信じるものであることをお断りしてお

きたい。

古事記には何が書かれているか

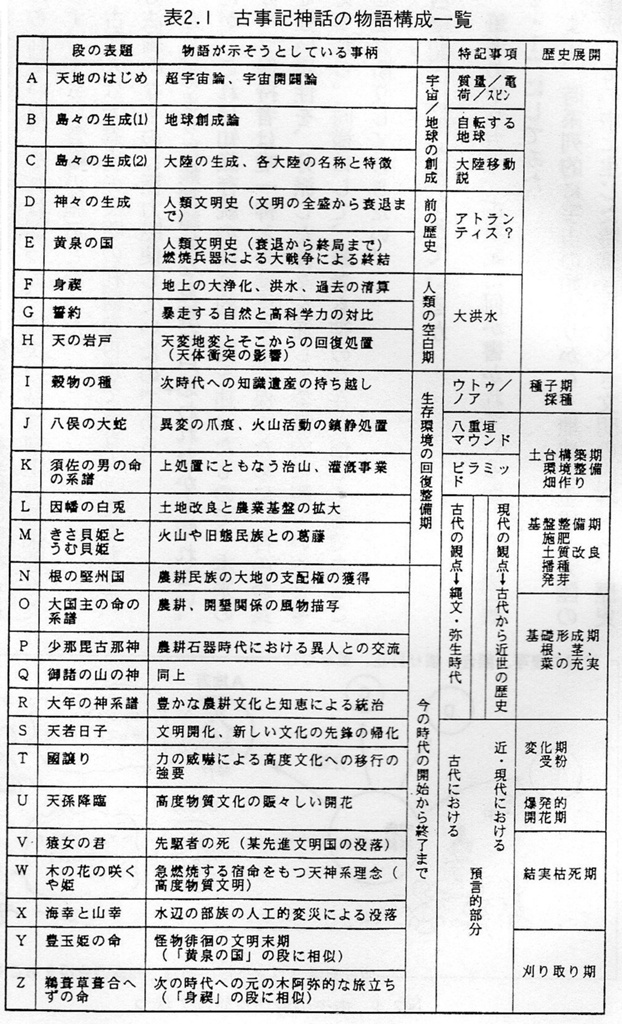

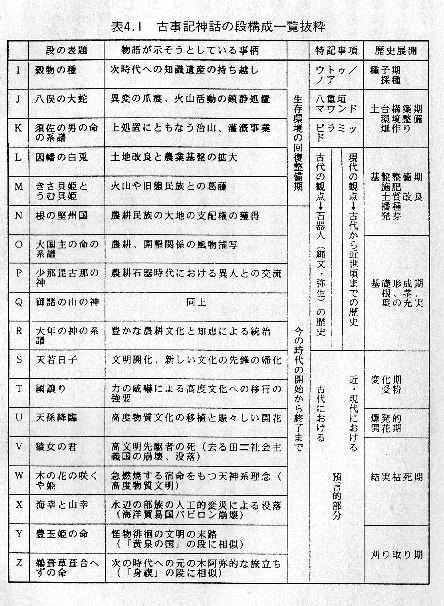

筆者流のやり方で、古事記に何が書かれているかを、一覧表(表2・1)にしてみた。

まず、時系列的に宇宙の始まりから、地球の生成、大陸の生成、その中に生じた特筆されるべき文明の内容へと、歴史展開の筋書きが進められている。

学問ジャンルで分ければ、宇宙論、天体物理学、地質学、地理学、歴史学という、自然科学の大要が盛り込まれていることになるのだが、緻密に調べれば、定

常宇宙論的な宇宙の始まり、物理学上の基本三性質の発生、陰陽の二極性による現象創造、物質の回転と凝集による自転天体の生成、初期の大陸(パンゲア)が

地下の火でひび割れて海陸分布ができたことなど、古代のものと一蹴できない、至って現代科学に近い解答を持っていることに驚かされるのである。直感だけで

築き上げた知識とは到底考えられないのだ。

そうした知識の出自を物語るかのように、続いて記される或る海洋文明は、好調な発展を遂げた後、燃焼関連の事物や火薬兵器の登場によって腐敗し、大戦を起こして壊滅し、その後天体レベルの異変が起きたというのだ。これは何を意味するのか。

また、シュメール神話と同様、過去の文明の種子(知識遺産)が持ち越されたことを伝えている。それゆえ「穀物の種」の段以降、今の時代の始まりからの記述となるようである。

だが問題は、これ以降の物語の筋の大要が、植物のうち、特に一年性草本、その中でも穀類の一生を叩き台にして語られている趣きがあることである。

それは、種子が地に播かれ、大地が施肥され、長い年月をかけて大地に青々とした茎葉が繁茂し、他系から受精を受けるべく爆発的開花を遂げ、実をつけて枯

れ、果実が刈取られて残骸が火にくべられるという一連の流れのようであり、文明の成行きもこれに類する捉えられ方がなされていることだ。

これを今の歴史時代という観点で捉えれば、時代は未だ継続中であるから、今の時代の終わり、すなわち刈取り終了時までの何らかの成行きに関する預言が施されていることになる道理である。

そこで類似の印象を禁じ得ないのが聖書である。この場合も「事物の体制の終わり」の時を収穫に掛けて、葡萄の刈取りの時と位置付けている。

聖書はカバラに根ざすことが自明。古事記もカバラからきているならば、この両者は預言において、対を成すものとなるに違いないのである。

(3)古事記の科学知識

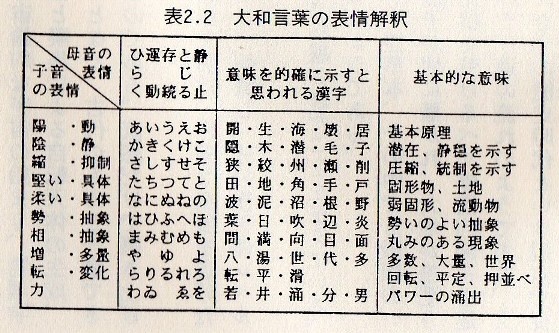

古事記の解釈にあたって筆者は、日本人として慣れ親しんだ言葉の趣きと響きから、その意味を像として組み立てる 試みをした。既に組み上がった古語について知られたものは、その意味を重視し、難解なものは一音毎に分解し、その持つ本来の表情をみることにした。その場 合の語義は、筆者が考案した表2・2によった。

古事記の伝える科学知識(宇宙論)

「天地のはじめ」の前半は、現象の展開元たる神の次元の仕組みの話である。ゆえに現代科学では、まったく扱われることはない。

古事記は、神の次元に現世を司るプログラムの固まりがあると言っている。それは、「命」すなわち神の「御言葉」「言語」として表現され、その時に与えられる神名が現象界を彩る主要なテーマを表わすことになるようである。

それゆえ、神話上の神々の列挙は、神名の意味する事柄の「かつてあったこと」(古事)または「これから起こること」(預言)に分別されるのである。

このプログラム全体を総称してカミムスビ(隠身、隠れ結ぶ摂理)と言い、一方それは演算、励起されて初めて実体を伴う現象となるために、その演算のための機構をタカミムスビ(杲身、顕し結ぶ摂理)と言う。

中国道教の万象の根源「太極」は「宇宙の本態であり、自らを開展して現象を生起させた」とする形而上摂理として表現されるが、古事記はその全体像を機能別にして報じ、太極である中心原理をアメノミナカヌシで与えている。

筆者はこれまで、未知の領域を科学する研究団体において発表した「超宇宙の仕組みを考えるモデル概念」において、現実世界すらも一種のバーチャル・リア

リティー(仮想現実)であることを論じた。その時のシミュレーションモデルが、参照光でプログラムを引くホログラフィック・コンピューターモデルであった

ために、表記解釈を施したものである。

この概念は、トーマス・ベアデンの精神/物質領域統合の理論とも整合するもので、難解なインド哲学、心霊、UFOその他の未解明の問題に有効な考え方が提供できると自負している。(*69)

カバラは、「創造主による言語表現により、宇宙は形成された」とか「神が言われた聖なる言語の物質化によって、すべての創造行為は成し遂げられた」と、

古事記を一歩進めた言い回しになっている。それら「言語」とは、まったく世界の存立を規定するプログラムのことでしかない。預言者やシャーマンの検索する

領域がそこにある。

また、我々は夢の世界を不随意に組み立てるし、催眠術にかかると術師の命ずる世界をリアルに組み立て、現実同等の意識経験を代わりに済ますことさえでき

る。これは、我々に根ざす意識の本質が、言葉の鍵を以て該当するプログラムをどこからか検索してくる言語プロセッサー的な高次機構であることの証拠であ

る。

一方、こういう例はどうか。

1943年、アメリカのフィラデルフィアの軍港で、高出力磁力実験が行なわれ、この時、港に居た駆逐艦エルドリッジ号が消滅し、数分間に渡ってノー

フォーク沖に現われ、再び元の位置に現われたとき、悲惨にも物質融合した乗員や、その後発火死する乗員が続出した。米軍はこの事実を隠蔽したが、著名な研

究家によると、この実験の目的は磁力の持つ未知の力を利用して物質の位相を転移させ、別の生存界へ送り込むことにあったという。

それを随意に可能としたのはUFOであろう。それはもはや、相対性理論の枠を越えた、プログラム時空理論なくしては語れないのである。

このように、科学界には明らかに秘儀があり、人々に公開されるものはごく魅力のないものにすぎない可能性があるのだ。

「天地のはじめ」の後半は、ようやく我々にとって馴染みのある物理宇宙の話題となるのだが、ここには驚くべき記述がある。

泥土の水中での浮き沈みの現象をイメージさせて、浮力と重力の対照を暗示し、杭(極)における「角」の堅牢な場合と「活」の活発な場合を対照させて、重

く安定した陽子と軽く活発な電子の対照が(今の時代なら)思い浮かぶ仕掛けとなっている。また「トノ」は字義的に「丸味ある具体」を表し、「ヂ(地)」は

内地、「ベ(辺)」は外辺を示すので、回転体などにおける求心力、遠心力の対照を語るものとなる。

それは物質の基本的な性質を、陰陽を対比し、譬えを使って巧みに表現しているのである。一まとめに関連づけると、質量、電荷、角運動量(スピン)という素粒子物理学上の基本三性質になるのだから驚きである。

素粒子がこの情報によって決定されることを古代人が知っていたのかどうか。もしそうでないなら、火事場から焼け出される以前の知識とみてよいだろう。

こうした知識存続の効果は、もしも近世程度に科学が興隆してくれば、これを読み解くことにより、新発見のヒントになる可能性を持つことであろう。そのようにして西洋科学の発展に着想を与えてきたのが、カバラなのではなかったか。

古事記は定常宇宙論的であり、今はやりのビッグバンを語ってはいないようだ。だが、その概念が、古代になかったわけではない。中国の「三五暦記」には、巨人盤古が混沌の固まりの宇宙卵を開いて、成長とともに天地を分離し、世界を開闢していったという神話がある。

日本にも、蘇我氏の神道弾圧の際に滅ぼされた大中臣家の末裔、九鬼家に伝わる「九鬼文献」の中に、原初の神「モトツワタラセ」が気と力が凝り固まった卵のような状態から世界を開闢したという記述がある。神名が、原初における物質と空間の拡散を表現している。

この「九鬼文献」には、出雲王朝のスサノヲの子孫にノア、イエス、釈迦が出たことなども書かれ、そうした荒唐無稽さがもとで世を惑わす偽書とみられ弾圧

された経緯がある。だが、これをカバラの吐出の一例と捉えるなら、海外で著名であったノアやイエスの話はどこかに伝えられていて然るべきであり、特に大和

朝廷創立に関わった主要豪族の末裔に伝えられていることは、至極あり得べきことなのだ。

大過去の頂点を極めた時代から持ち越された知識はカバラに引き継がれ、そうした中から適宜、種々の記録に選択採録されているのだろう。

当然、カバラもビッグバンを論じている。

「・・・覆い隠された最高の神秘的な力は限界のない裂目のなかにあった。それはあたかも空虚な裂目が存在しているようであり、天上の神秘的な点から前方を

輝かしていた雷撃の力によって照らしだされるまで総ては不可知のままに止まっていた。その天上なる点を超えればそこはもはや不可知の領域である。そこでそ

の一点は原始点と呼ばれ、この一点より総ては始まり、創造された」(光輝の書、序章)

ビッグバンが一世を風靡したのも、カバラに予見されたことのゆえ、(後に述べるカバラを奉ずる秘教組織の影響下にある)科学界が祭り上げたきらいがある。ユダヤ系物理学者アインシュタインなら、ここに哲学とヒントを得ていたに違いないのだ。

もっとも、「原始点」をレーザー参照光の照射点を意味するものと捉えれば、拙モデル概念を支持するものとなることがすぐにお分りになるだろう。研究者個々にヒントと指導を与える。それがカバラなのである。

古事記の伝える科学知識(地質学)

時系列的にズームアップされ、「島々の生成」の段では、現象の展開の説明も地球レベルとなる。

前半は太陽系内における地球の生成の過程について語り、後半は地球上の陸地が地下の火によってひび割れして創られる、いわゆる「大陸移動説」を論じた上で、世界地理に言及している。

世界地理については大陸名がその特徴とともに語られるようなのだが、既に山田久延彦氏が先見的解釈を施されているので、ここでは取り上げないことにす

る。ただし、筆者は、続く歴史の説明が前の時代のものであることを踏まえ、大変災(洪水)以前の大陸名が記載されていてもよいと考える。例えばアトラン

ティス島も採り上げられているだろう。海没を暗示する「淡島」がそれということはあるまいか。

(4)失われた超文明

一つ前の時代の風俗、歴史の成行

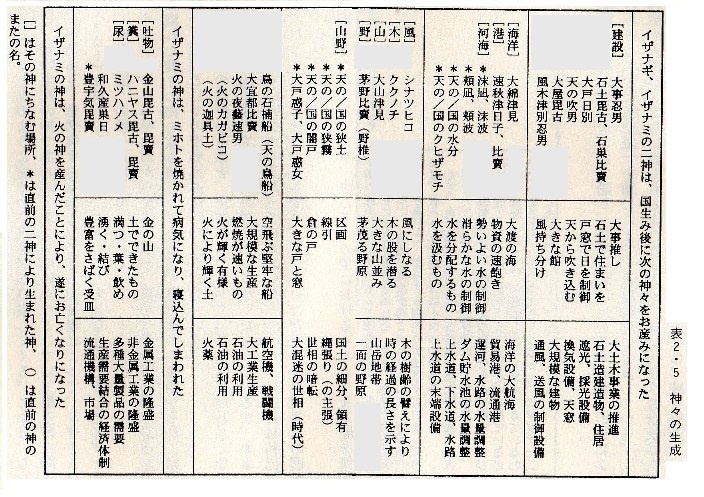

地上のすべての舞台設定が完了すれば、次はそこを舞台にして、歴史が開顕されていく番である。それは一つの文明の風俗描写から始まった。登場する神名の解釈を掲げよう。

大事業の推進とは、大土木工事のことで、石でできた家、館、神殿などが造られ、採光、送風にも気配りがなされていたようで、建築物の主要な構成要素が挙げられている。

次に、海へと目を転じさせ、「大綿津見」(大渡つ海)で大航海を暗示し、港を「速飽き津」で与えて、物資の速やかな充足を図る貿易港を暗示している。さ

らに水との関連から、内陸へと目をやり、運河や水路の水量の調節の様子を見たふうに語り、また水の分配、採水設備について語っている。

その次は、風や木の神名で長い時の経過と、山や野の神によって山岳や豊かな山野の雄大さを暗示しているが、ここまではのどかさを感じさせる情景描写である。

だが、その次から二通りの意味を帯びてくる。どちらか一方が本物というのではなくて、縁語を使い、わざと両面から話を進めているのである。それまでの流れからいうと、土木関連用語を並べ、倉庫の扉や大きな窓からの採光について語っているようにみえる。

ところがもう一方では、区画線引による領土や縄張り(争い)のイメージから、利己的な心根が招く世相の暗転や大きな混迷について、縁語によって暗示しており、それは次に続く生産神イザナミの病態へと繋がっていく。

すると、石や楠のように堅牢であるが鳥のように速やかに飛ぶ船が登場してくる。これは、もはや飛行機である。

大宜都比賣は、穀物生産の神であるが、前後の関係からここでは工業生産に関係した表現となり、大規模大量生産が始まり、急燃焼するもの(石油など)の登

場によって、イザナミは新たな歴史造りのための機能(ミホト)を駄目にしてしまったということになる。こうしてイザナミは死に至り、次のおぞましい「黄泉

の国」の段へと続くのである。

だがその前に、イザナミのミホトによらぬ嘔吐物から金属工業が、糞から非金属土類の(セラミックなどの)工業が、尿から満ち溢れた種々の物を飲み取るだけの需要、湧き出る生産物をそれに結びつける経済体制、その下に豊かな受皿としての市場流通体制が生まれたという。

この後半部分はまさに、現在の我々の世界の有様を、先取りして語っているように思われてならない。一応、イザナギ、イザナミの二神の協力で創られた神々

という扱いになっているが、あまり良い展開ではなかったことを、汚物からの神生みで表現しているわけだ。つまり、根底には利己主義、利益主義の影が濃厚に

横たわっており、そうである限り、その先には着実な歩みで黄泉の国が到来すると、古事記は語っているのである。

しかし、これらのことは過去にあったことであり、決して今の世におけるそのような進展を保証するものではない。では、この節で語られる過去とは、いったい何をモデルにしたのであろう。

それは、一万年前に栄えたという、かのアトランティス文明ではないかと考えられる。

「ああ、ソロンよ、ソロン! あなたがたギリシァ人はいつでも子供だ」というのは、エジプトのサイスの神官がアトランティスについてギリシァの賢人ソロンに語ったという、プラトンの著作「ティマイオス」の有名な一節である。

ソロン(前六世紀)は、クリティアスに語り、それを孫のプラトン(前四世紀)に話したものが、著作となったわけだ。

神官は、サイスの神殿には、過去から連綿として興亡を繰り返してきた人間の歴史で、情報として入ってきたものが総て記録され保存されているために知り得

るのだと前置きした上で、先古ギリシァ時代にアトランティスという国家がジブラルタル海峡の外に広大な島上にあり、多くの植民地を持って君臨していたが

(ヨーロッパではイタリア中北部、アフリカではエジプト、アメリカ大陸に及んでいた)、なおもアジアに向けて大軍を以て侵攻したとき、アテネ軍を最強とし

たギリシァに敗れた後、恐ろしい地震と洪水が起こり、アトランティスは海中に没したと語った。

もう一つの書「クリティアス」によれば、アトランティス島は、全島にわたる美しく豊かな平原があり、支配者ポセイドンはその近くの丘に都を構え、海水と土でなる大小様々の環帯を交互に造った。

環帯には、海から港へ入る通路が開かれ、大きな船が出入りでき、また環帯から次の環帯へ三段櫂船で移動できた。

港湾は三つあったが、それぞれたくさんの家が密集し、水路には船や、いたるところから到着する商人が数多く群がり、昼も夜も喧騒だったという。

主たる交通手段は、陸においては馬、水上では帆船で貿易船から軍船まで相当巨大なものがあり、大西洋を股にかけて東西の大陸を行き来していた。水利設備

も山岳部からの木材や四季の産物の都市部への輸送のため、山岳からの幅広い水路が適当な間隔で設けられ、それがさらに小さな水路で結ばれていたという。

「神々の生成」の段の前半部分が、港や水利設備に関して特別な記載をしているのは、偶然のこととは思えない。これらはアトランティス島の特徴である。

建造物も、目を楽しませるために単色や斑色にし、石壁に銅の接着剤、内壁には銀、錫の合金、高丘城砦には輝くオリハルコン、神殿の外壁に金銀、内部にオリハルコン、金銀象牙が使われていたという。

「多くのものは、広範な支配のおかげで国外から入ってきていた。しかし、それ以上にたくさんの生活に必要なものは、その島自体が供給していた。地中から採

掘して得られる堅いもの、熔解するもの、すべてである。・・職人の仕事に必要な用材となるすべてのものを豊富に産出した」(クリティアス)

その文明のレベルは、ちょうど中世からルネサンス期にかけてのヨーロッパほどであったかも知れない。

だが、文明は一度火がつくと急激に進展をみせる。豊富な鉱物資源は、やがて機械装置を産み、航空機などの利器の登場を産むのが必然である。産業革命から、はや二百年で宇宙に人が飛び、核兵器が世界に充満した。

だが、よく考えてみると、その原動力は人間の飽くなき知識欲や探求心といった綺麗事でも、人間の生活をより豊かにしようという高尚な欲求によるのでもな

かった。他を凌ぎ隷属させるための飽くなき利益追求のために競争を激化させたというのが本質ではなかったか。そこに触媒的な作用をする石油などの燃焼原料

や軍事兵器類の登場があり、事態を深刻化したのである。

古事記「神々の生成」の後半は、簡略ではあるが、その点にまで言い及ぶ。プラトンの叙述がそこまで至っていないのは、プラトン乃至サイスの神官が、あえて信じがたいような事物の話を避けたためかも知れない。

「多くの世代の続いた間、神の本性は彼らの中にまだ十分にあった。・・彼らは真実の、高貴な思考様式を維持し、人生の普通の事件に対しても、お互いの関係

におけると同様に、謙遜と思慮を示していた。ゆえに彼らは、美徳以外のすべてのものを蔑視し、富には重荷に対するように冷淡であり、自制心を失うことな

く、華美に酔い痴れることはなかった。・・しかし、神的な部分が彼らの中に絶え尽き、人間的なものの性が勝利を占めたとき、真の自己の幸福を持ちこたえる

ことができず、堕落し、・・利得と力の不正の精神に満ちていた。神々の神たるゼウスは、・・誠実な種族が哀れな状態に陥ったことを考慮し、種族が迷いを解

くように罰することに決め、すべての神を集めて・・言った」と記しプラトンは叙述を終えた。

古事記もまた利己主義的迷妄の世情の先に黄泉の世界、さらにその先に生命枯渇の天変地異の事件(いずれも後述)を置いて、現代を戒めているのである。

一つ前の時代の終焉、超古代核戦争

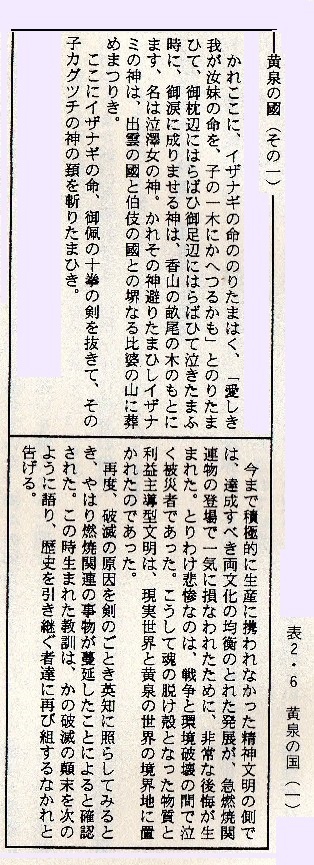

利益主導と競争原理により偉大な繁栄を築いた世界も、その度が過ぎて侵略戦争の激化となって現われ、多くの破壊兵器の使用により死の淵に立たされていた。

イザナミは擾乱の摂理を物語るものであるから、この段からは計画や抑制といった悟性が介在する過程を欠いた生産体制によって出力された文明を示すものとみる。それは利己主義、利益主義によって主導された文明の在り方である。これを以降イザナミ文明と呼ぼう。

一方、イザナギは平衡の摂理であるから、この段からは、イザナミとは正反対の悟性、良識を主導原理とした文明の在り方を示すものとみる。だが、現実の歴史の成行に対し積極的な関与が遅れていた。

いよいよ文明がイザナミ主導で末期状態となったとき、良識の光を当てると、何が衰亡に導いたかがはっきりしたのであるが、時すでに遅しだったというわけだ。

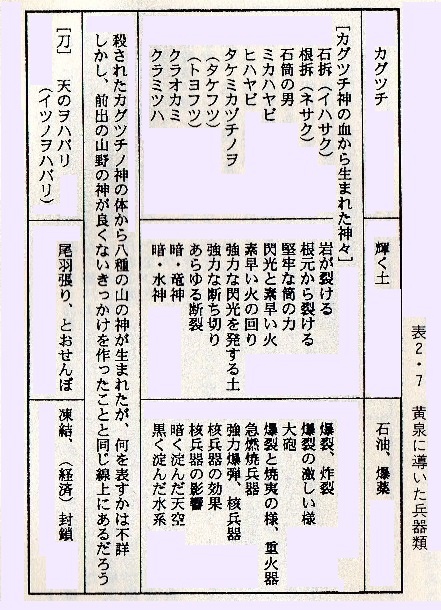

衰亡に導いたものの内容は表2・7の解釈のようになる。少ない言葉を使って、何とか過去にあった印象を留め、後世に遺そうとしていることがお分りになろう。それは、現在どこの国でも保有しあるいは使用している戦争のための兵器であった。

そうした兵器類が、過去にも使われるに至ったらしい。インドの叙事詩マハーバーラタにはかつて王族の戦争があり、この時に神インドラの兵器が使われたと語っている。

「火の玉のように輝く砲弾が発射されると、濃い霧が軍隊を包み、不吉をもたらす竜巻が起こり、黒雲がうなり、音をたてて空高く昇っていった」とか「その光には、太陽でさえ目を回した」とか「兵器の熱で世界は熱くなった」と書かれる。それはまさしく核戦争の情景である。

また、その兵器は「巨大な鉄の矢に似る」と書かれるが、それはまさにミサイルである。またこれは別の部分で、爆発すると天心に一万個の太陽があるほどに

明るい稲妻とも表現されている。その譬えが元となり、建御雷男神として表現された故なのだろうか。現代人の我々でもまさかと思うようなこの描写は、間違い

なく過去のものだ。そうしておきたい。

だが、古事記とは「フルコトノフミ」とも読み替えられるように、「フル」は「降る」(理念が垂迹する)とも「振る」(繰り替えし歴史にかかる)という捉え方も可能だ。原型がこうなっているのなら、時代を超えて作用してくるかも知れないというわけである。

そしてどうやら、我々は現代に至り、「黄泉の国」そのものの真っただ中に吹き溜められた感がしてならない。

超古代ハルマゲドンの様相

鬘(カヅラ)は葡萄のこと。葡萄は背が高く伸び、棚を作ってやればそこに這い伸びて、強い日差しを遮り心地よい日陰を提供してくれる。また頭を保護する被り物もカツラという。

ここでは、軍事施設としての用途として捉える。

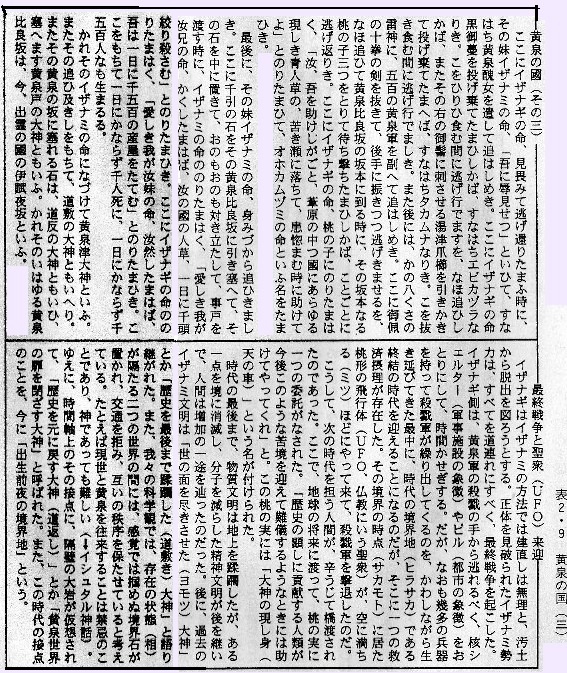

タカムナは筍の別名であるが、その伸び方はすさまじく、間にいくつもの節を持つ。その様はまさに高層建築物になぞらえられよう。これは現代都市におけるビルディングのこととして捉えられる。

イザナギの逃亡に追いすがるイザナミ軍は、まず軍事施設と大都市を攻撃対象にすることが、ここでは読み取れるだろう。いま核大国のミサイルの照準 が、敵国のこのようなところに向けられていることは衆知のことである。古事記はまさに、予測された終末戦争の有様をまるまま預言しているのである。

さらに、終局世界がどのようになっていくかが、時間軸を道に見立てて説明されている。実に相対論的な科学観をしているのが古事記なのだ。

それによれば、世界は滅亡側と再興側に真っ二つに分断されるとしているようである。

それは聖書の最後の審判を経て分断されていく人々の行方を暗示しているとも言えようか。いずれにせよ、過去の時代は閉鎖され、歴史を振り出しに戻すといった捉え方がなされている。

その間に介在し活躍するのがUFOであるらしいことも、古事記からはわかる。

どうやら地球人類の営みは宇宙からの管理下にあるのかも知れない。

この段に書かれる事柄の中に、聖書に出てくる将来に渡っての幾つかの警告と同様のものが含まれていることに気付かれよう。

聖書によれば、終わりの世にまず大都市(バビロン)が崩壊するので、そこから出るようにというもの、終わりの時に地の王の軍隊は天の軍勢に滅ぼされ、特

定の者が救い上げられるというもの、そしてある時点を境に前の時空は過ぎ去り、新しい時空が用意されるというものである。

だが、これらのことは、かつて起こったことと古事記は主張する。だから、黙示録も、もしかすると超古代にあった出来事のビジョンを神話化し、教訓と子孫

への警告を込めたメッセージにすぎなかったかも知れないわけだ。将来を悲観諦観するより、利己主義蔓延の超古代の経緯との近似を極力避ける努力が欲しいも

のである。

ここで桃の実に対してUFOという唐突な解釈を施したが、これ以外に方法がないからである。その過去の印象が、世界の神話伝承になり、天の軍(ユダヤ)とか、聖衆(仏教)として後世に残されたものとみる。

この時のイザナギの桃の実に対する要請が、再び人類がかかる危機に直面したときのために用意されているというのだが、それがカバラという共通の下地を介して旧約に預言されたハルマゲドン(もし今後に起きるとすれば)の奇跡の解釈となり得るかと思われる。

古事記は現文明が植物、特に穀類の一生と変わるものではないことを語っている。また、古事記の「古」とは「降る」とも「振る」とも読み替えられる掛詞と

しての意義を孕んでいる。つまり、時代はその中に人類の文明を揺籃して、幾度も繰り返すものなのかも知れない。いわば、人類史の転生輪廻である。

そして生物の歴史すべてが生・成・衰・滅を規定するDNAにコントロールされると同様、人類文明史もどこからか一定の傾向を持たされているというのが自然界の相似像というものかも知れない。

(5)大変災

汚土脱出と大洪水

イザナギ神は黄泉国から脱出して、心身を清める身禊を行なうが、まず汚れている身に着けていた道具、衣類、装飾品の類を投げ捨てる。

既に述べたように、冥界に出入りする際に身の回りの物を脱着するのは、メソポタミアの神話にみられるモチーフであり、その内容もほぼ等しいと言える。

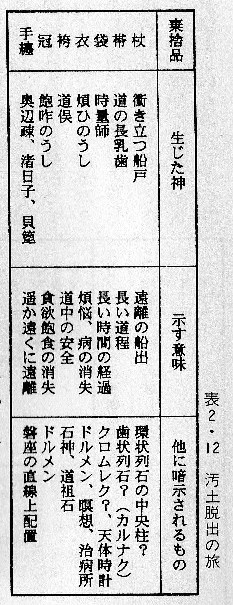

ただ、日本神話には持ち物のイメージが類似する意味深長な何物かが象徴的に神名で挙げられていることである。意味を考えると、物心両面における遠隔地への逃避を表わす言葉となっている。これは何だろうか。

いささか荒唐無稽な感があるが、前段を引き継いで、地球外知性の助力によるイザナギ人類の汚土地球からの遠離というフェーズがあり、生き残った人類と生

物の種子は、いったん生存可能な別の場所(宇宙)に移されたのではあるまいか。ウトゥやノアの方舟は、古代人にとって手の届く範囲で分かり易くした象徴話

である感がある。

身禊の後半は原話を省くが、イザナギ神自身が身体を清めるべく、川の中ほどに降りて潜るという話である。これは現在でも核兵器の放射能毒を洗浄する最も有効な方法と考えられている。

それをよりスケール大きくした大洪水があり、イザナギ人類の存続が果たされるために地上が水により洗浄されたことを意味すると解する。

(これは水を多量に含んだ天体との衝突が原因であった。後段)

古事記では、この時に災禍を示す神々とそれを直そうとする神々、そして海洋と水系の浄化の神々が生まれたとする。水系の浄化の神で、水深で持ち分けた三

つのツツノヲ神は筒の威力の神格化で、海洋の環境回復のために設置された浄化機構のことであろうか。(ノストラダムスは「諸世紀」二章四八編で、毒物浄化

の輪が極地にあることを予見した)

前述のように、ゾロアスター教にも、悪神の地上に出した害毒を浄化するためにアフラ・マツダの命でティシュタル星(シリウス)が三十日三十夜大雨を降らせて洪水を起こしたという類義の伝承がある。

次にイザナギが目鼻を洗浄したとき、天照大御神、月読の命、建速須佐の男の命が生まれたので、イザナギはそれぞれに高天原、夜の支配する国、海原を統治

するように命じる。だが、スサノヲだけは責任を果たそうとせず、母の居る地下界に行きたいと泣いたので、緑なす山々は塩害で枯山となり、あらゆる災いが発

生した。そこでイザナギ神は、彼を追放してしまったという。

ここでは三貴神の支配の構図を示すことにより、新しい天地支配の開始、仕切り直しが語られている。スサノヲが海原というのは、すべてが水の中に没した前

提に立つ。それは直ちに収拾されるべきであったが、スサノヲの責任放棄話に掛けて、浄化の行き過ぎによる生態系の壊滅を物語っているとみられる。

科学力は自然の暴乱に勝る

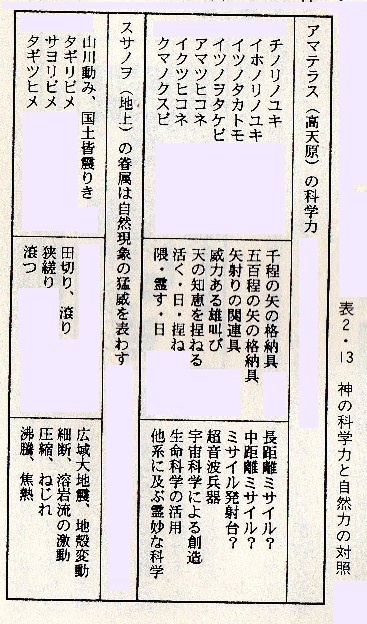

「誓約」の段は、挿入的なものと解する。好位置においてアマテラスの武具の象徴する神々しい高科学力と、スサノ

ヲの武具の象徴する大自然の力を対比し、出所が異なることを示した上で、どちらが善で勝れているかを対照しようとしたようである。ここでは科学力が善とし

て描かれる。

それは、引き続く「天の岩戸」の段において、天体の衝突によって引き起こされた大自然の猛威が、神々の科学力によってみごと鎮静化される話へと繋がって

いくわけで、ここにカバラの真骨頂である高科学力と、それによる自然界のコントロール、無知な事象の強伏が望ましいものとして示される。こうして、天つ神

に象徴されるカバラ保持者にとって、自らの立場の優位は確かなものとされるわけである。

天体の衝突が招いた太陽消失

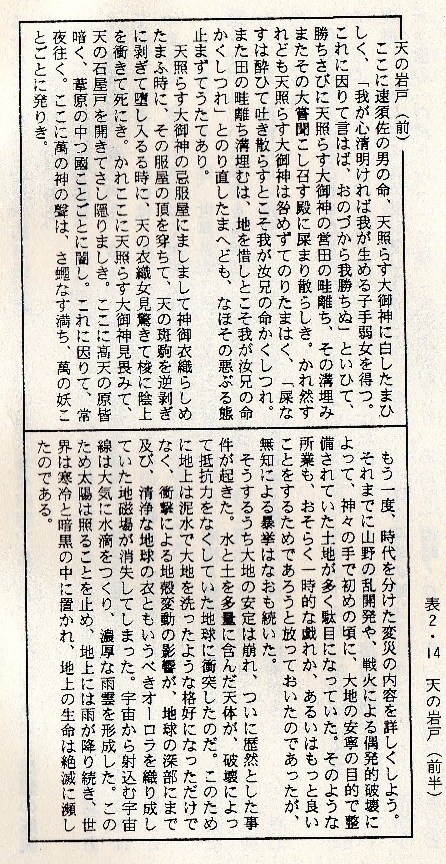

「天の岩戸」の段では、かの一時代を終わらせた大変災の経緯の詳細と、死んだ地球を元の状態に回復するために執られた超科学的方法が語られる。奇想天外な内容であるが、古代の黄泉帰り思想の底流を成す重要な記憶である。

ここで中核になる話は、「天の斑馬」に象徴される天体の落下と、それが引き起こした大異変である。

斑馬とは、死と再生、吉と凶の相反する状態を具有する禁忌の神馬と古代人の間では認識されていた。加えてこれには、水と土の混ざり合ったものの意味合いが込められている。その逆剥ぎとはまさに、尾を引き近づく天体(彗星)を形容したものでしかない。

ソ連科学アカデミーのA・ゴルボフスキーは、世界各地に伝わる洪水伝承を調べた。中近東をはじめ規模と様相を変えながら多くの地域に語り継がれている事

実を背景に、大異変の中心を求め、特に南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカといった大西洋に近い民族に、リアルな激しい地殻変動を伴った大洪水の伝承があ

ることをつきとめた。

異変の極近に居合わせたと思われるメキシコの古文書チマルポポーカは「天が地に接近し、一日のうちにすべてのものが滅び去った。山も水の中に隠れ

た。・・多孔質の溶岩が物凄い音をたてて沸騰し、赤い色の山が宙に舞い上がった」と伝え、この時の溶岩の噴出で山ができたとし、南米キチェ族の「ポポル・

ヴフ」には、「大洪水が起こり、あたり一面暗くなり、黒い色の雨は昼も夜もどしゃぶりに降った。・・人々は死に物狂いで逃げ・・すべて駄目で、このように

して人類は滅び去ってしまった」とあり、アマゾンのインディオの間でも、「天地に轟く音響がして、すべてが暗黒に包まれ、大雨となった。雨はすべてのもの

を洗い流し、全世界を水浸しにした」としている。

だが、アラスカの伝説では「大洪水が襲ったが、荒れ狂う水からカヌーで逃れた数人が山の頂上に逃れて助かった」が、ギリシァの叙事詩では洪水の前に大地が震動し「あるものは丘の上に避難し、あるものはボートに乗った」のレベルとなるという。

そうしたことから、ゴルボフスキーはこの原因を大西洋における天体の異常接近ないしは墜落とみた。そこは、プラトンの書いた、一夜にして海没したというアトランティス伝承の地であった。

今から一万四千年ほど前、海水面が百メートルも一気に上昇したというデーターがある。そして現在は、かつてより百四十メートルも上がっているというのだ。

通説では、氷河期が終わりを告げたためとされているが、それほどの水位の上昇を引き起こすだろうか。それよりも、天体の運んだ大量の水が水位を極度に押

し上げ、衝突とあいまったアトランティス島の海没がメキシコ湾流の流路を開き、ヨーロッパの氷河期を終わらせたのではなかったか。

だが、大異変は、天体の引力や衝突により巻き上げられた物質による大洪水や噴火といった直接的な作用があるに加え、いま一つ、落下した天体の規模によっては、地核やマントル層に及ぶ歪みの影響により、地磁場消失ということも有り得たかも知れない。

古事記によれば、「忌服屋」と「神御衣」からオーロラが連想され、地磁場が導かれるのだが、これが「服屋の頂」すなわち電離層の外から落ちてきた「斑

駒」天体のために駄目になることを、織り手の生産機能の死という寓意で表現しているとみられる。それが太陽のお隠れに繋がるとは、表2・14に施したよう

な雲の形成過程によると考えるのである。

太平洋諸島の住民の間では、「最も暗い時代」とか「毎日が夜の時代」と称される時代があったとされ、「ポポル・ヴフ」の伝えでも、大異変の後で寒さが始まり、太陽が失われたといい、カバラのタルムードにも、楽園追放の後で太陽が隠れたという記事がある。

ゴルボフスキーも天体の落下によって影響を受けたであろう磁極や地軸の移動を説いており、異変の期間を、インド、マヤ、エジプト、アッシリアの暦の開始

点を辿ることにより、B・C11652~11542の約百十年の間だったと割り出している。仏教では新年の直前に煩悩滅尽の百八つの鐘を衝くが、この数の

近似は面白いと思われる。一年の回帰する節目は、古代においてはよく、大過去と現時代の接点を縮図化して暗示している場合が多いのである。

古事記では「身禊」からこの段までで、一大異変を多角的に説明している。まず「身禊」では人類の再出発のためにひどい汚染状態を浄化しておかねばならな

いとして水を正当化し、次に幼いスサノヲの行状に譬えて、地上の守護精神の能力不足、抵抗力不足で異変が訪れたとし、最後にその事件が天体の衝突によった

ことと、その影響が長期間太陽を隠すほどの規模になったことを語っているのである。

(6)死からの再生

世の建直し(地球蘇生)と今時代の開始

さて、とてつもなく奇想天外な話をしてきた。「天の岩戸」の後半では、お馴染みのアメノウズメのショーによって天照大神が岩戸から誘い出されるという段

になるのだが、実はここで生命体地球の蘇生術が示されているのである。つまり、壊滅状態の地上が不思議な神々しい科学力によって回復させられたことを述べ

ているのだ。

真賢木を根ごと掘り取り、上、中、下枝にそれぞれの工程で造られた種々の物を掛け、合い言葉を踏ませたりなど、それに要した手続きの数々が、すべて非常

に長い一文の中に収められるという他の部分にない特異性を以て語られるこの段。筆者はそれを解読したが、UFOはじめ未知の分野の話題の真贋が論議される

昨今、さらに輪をかけた脱常識な内容の記載は差し控えたい。

ただ、簡単に申し上げれば、この長大な一文は、既に述べた位相転移で航行する宇宙船の制作法と稼働のあらましであり、それと同様の方法で宇宙船地球号が位相転移され、プログラムが掛け替えられた結果、蘇生されたことを語っているのであるとしたい。

その次は、「穀物の種」の段であるが、ウトゥの事績を語るかのような知識の持ち越し者の存在した話である。

スサノヲは追放を受けた後、オホゲツヒメの神に食物を乞おうとした。オホゲツヒメは鼻、口、尻から種々の美味しいものを取り出して料理を作り差し出すと、その振る舞いを見ていたスサノヲは、汚いものを差し出したと思い、オオゲツヒメを殺してしまった。

だが、殺された体からは穀類が生い出でた。頭には蚕、両目に稲種、両耳に粟、鼻に小豆、陰部に麦、尻に大豆が。そこで神産巣日御祖命がこれを惜しんで取り、種にしたという。この種が次に播かれることが暗黙の了解となっている。

稲、粟などの五穀は、大過去の物質文明の生産物、技術成果の象徴である。それらの生産物は、現代をみても分かるように、多様で面白いものである反面、汚いものであったため、大変災(乱暴な大地の守護摂理)がこれを抹殺する結果となった。

しかし、それでは余りにもったいないため、隠れた知識者が過去の知識を取りまとめて、次の時代に文明の種子として持ち越したという解釈となる。伝承のウ

トゥ、オアンネス(シュメール人に文字、法律、幾何学、都市造りなどを教えた)、エジプトのトゥト、あるいはカバラの父ノアがそれであった。

だが、神産巣日御祖(ここでは神ではない)は、語義分解すると、隠れた(カミ)組織(ムスビ)の元祖(ミオヤ)、すなわち後に述べる秘教組織のはしりと

なる者を意味している感もある。持ち越された知識は、いずれ秘教組織がカバラとして取り扱い、歴史の推進に役立てていくのである。

続く「八俣大蛇」の段は、お馴染みの話なので、物語の内容は詳しくしないが、指導的立場の神と恩恵を受けるべき人が地上にともに居た時代のことを語っているとみる。

前段までの話のスケールからしても、これは出雲地方のタタラの民の征服の歴史などを語っているのでは決してない。ヒッタイトの竜神嵐神の戦いの神話、

シュメールのティアマトとマルドゥークの戦闘神話、ギリシァのオリンポス、ティターン神族の戦いの神話と同根、同レベルの話なのである。

ギリシァの場合、天地創造の初期にティターン神族である大地(ガイア)が天空や海、噴火山(サイクロプス、ヘカトンケイレス)を産んだが、後に天上の

神々によって強伏されて地下(タルタロス)に幽閉されてしまう。さし絵を見てもらえば分かるように、これらは火山の形容なのだ。

つまり、ここでは、かつての大変災の余波である地殻変動、火山活動激化が大蛇の乱暴で示され、それをスサノヲ神が、ある方法によって平らげた事績を語っているのである。

この段も筆者はすべて解読し、スサノヲの偉業がどういうもので、遺構がどのように存在しているかを知り得た。だが、中国の風水や気功の話題が真贋論議の段階にある今、脱常識に過ぎるため、これも割愛させて頂くことにした。

これも簡単に、各種のマウンドがわざわざこのために造られ、その効果で地殻エネルギーが「気」に変換され、ともすれば暴走しがちな火山活動が和らぎ、人

類に安定基盤が与えられたとしておこう。話題になった日本のピラミッドはこの一環で作られており、後の古墳なども多少の意趣を残しているのである。それ

は、続く「根の堅州国」の段以降の、人類(大国主命)への大地の管理権の委譲へと繋がっていく。

そして、大国主命に示される農耕人類の時代、それは黎明のシュメールに始まる非常に長い忍耐と質素な豊かさの歴史であり、ユダヤ民の漂泊の歴史(大国主命の漂白)をも中に含みつつ、華美で賑やかな天神系の時代の到来に至るまで続くのである。

日本では、天つ神の系統の大和朝廷にとって、先住民である縄文、弥生人の時代が大国主の時代と捉えられたであろうし、また別の解釈をすれば近世までをも指すと考えられる非常に長い基礎充実の時代であった。この説明は、第四章以降で行なおう。

さて、古事記は前の時代と今の時代の間に、夢から醒めたほどに、物心両面に渡る大きな断層があることを語っている。だが、知識と記憶、そして種子がこの

間で受け渡された。種子は再び豊かな生物界を形成するに至り、記憶は神話となった。そして、知識はいったんシュメール文化を彩り、やがてカバラとして沈潜

していったのである。そして、その旅路の果ての極東での発露こそが古事記であったのだ。

古代の死と再生観

一大文明の壊滅とそこからの再生のときこそ、歴史の陰に隠れたいわば舞台裏の出来事であり、もし歴史に偶然以上の意味があるならば、すべての反省がなされ、次の時代への基礎造りがなされるこの時期に、最も重要な意義が見出せるはずである。

その精神的な痕跡は、太古から連綿として持ち越されている「死と再生」を象徴した様々な儀式に反映されている。

その最初とみられるシュメールの新年祭は七日間続けられ(新バビロニア時代には、春分に始まる十二日間となった)主神マルドゥークの受難による混乱と不安で始まり、その復活の祭りで終わるものであった。

「マルドゥークは山地に捕えられ、槍に刺され、打ち砕かれ、殺され、消え去った」

ニサン月の一日、民衆は、神が消え、捕えられていることを知り、神官に質問を浴びせ、町中を探すが見付からない。その数日間、太陽も消え去り、絶望的な状況となる。

それと平行して、他の式典や祈祷などの宗教儀式が行なわれていく。四日目にはマルドゥークとサルパニトゥムに犠牲が捧げられ、祈祷文に続いて両神の前で

天地創造の叙事詩が朗唱される。五日目、王は神殿で権力の象徴の品々を放棄し、過去一年間の行為を正された後、再び身を飾ることが許される。六日目、豊か

に飾られた神々の像が各地から車やバーク船に乗せられてマルドゥーク神殿に到着。

そして七日目、マルドゥークは復活し、輝く太陽として民衆の前に姿を現し、復活を祝う歓迎の祭りは最高潮となる。

これはまったく天照大神の岩戸隠れのモチーフであると言ってよい。その儀式の典型は、古代中近東最後の秘儀であるキリストの死と復活として、世界全体に広まってもいる。

日本では年の更新に関する節分、新穀の更新を祝う新嘗祭、世の支配理念の更新に関する大嘗祭がそうである。そこには、魂の輪廻の概念を内含しつつ、自然界の万物に死と再生の法則が具有されていることを観念として持っている。

ユダヤの流れを汲むとみられる修験の行も「死と再生」の行である。出羽三山の秋の峰の行は、崇峻天皇の御子の蜂子皇子の苦行体験を辿るものとされるが、

観念上の死に続く禊拔いをし、皇子のかつて篭もった蜂中堂で母の胎内を経験しながら、日中に山駆けし月山を拝み、七日目の朝に堂から再生してエネルギッ

シュに駆け出るという経過をとる。

死と再生の思想の本義は、前段階として一度前身が滅び、過去の行為の反省とその忘却がなされ、次段階として神の前で威儀を正し純白な心構えとなった魂が、次の新たな局面のために再び新たな身を以て甦ることとされている。

その思想の裏には、遠く超古代と古代の接点にあった衝撃的事件の記憶があったのである。それは、ひとつの大きな不幸であるゆえに禁忌であると同時に、通常では遭い難い神との会見を図り、続く新規巻き直しという厳粛な喜びの機会を得ることでもあった。

このため、古代人はそれを吉凶、死生、正反混在の「斑」の事象としてとらえ、それを象徴した儀式を、最高の威儀と厳粛な手続きを通して行なったのである。

現代でも、それは秘教組織の参入儀式において採用されているとみられる。そのためか、彼らの起源神話は謎の多い形而上的過去にまで遡るのである。

時代の死と再生の事件は世界の神話に何らかの形で反映されたが、神々の気紛れ(メソポタミア、ギリシャ)、人類の頽廃、奢り(ユダヤ)、善神悪神の戦い

(ペルシァ、インド)などの理由が付けられた。また、その過程に何があったかについても多く語られているが、単純化、理想化がなされていて具体性に乏し

い。

ところが、古事記にはこの過程について、神話の中核を成すほどに角度を変えつつ繰り返し詳細に書かれている。時代間の接点で事実を見てきた者の生の情報

が古事記伝えられていると言えるのではあるまいか。それだけに、日本の神道は死と再生の意義について厳粛で明確な思想を持ち伝えているとみられるのであ

る。

第三章 渡来前秘史

シュメールの良識は、人類への特別な神の計らい、すなわち惰眠という幸福からはかけ離れた霊的進化という目的のために覆い隠されねばならなかったようだ。

神と人の間で神の計画を知り、それを担った賢者の努力はいかばかりだったか。

(1)古代陰謀幻想

バベルの塔の事件とは

シュメール文明は非常に理想的な域に達していた。だが、その都市国家群が互いに戦い、国力を衰退させ、やがてアッカドに滅ぼされて消息を絶つと、文化的退行が始まったのである。科学性、合理性で成り立った社会が転じてシャーマニズムのそれに変化してしまったのだ。

奇妙なのは、この退行現象の事実が、シュメールの神殿ジッグラートを槍玉に揚げた、聖書の「バベルの塔」に象徴化されていることである。

ジッグラートは、天上の神々との交流のステーションとして機能すべく、すべての都市の中心に置かれていた。天上の神々をもてなす場所としての名前の付けられたものもある。

ギリシァのヘロドトスによれば、ジッグラートの先端にある神殿には、美しいカバーで被われた寝台と黄金の机があり、選び抜かれた一人の巫女以外は立ち入

れず、ただ伝令だけが地上との間を行き来しており、一般人にはこの中に時折天から神が降りてきて滞在すると信じられていたという。つまり、神との連携を求

めて創られた塔であるはずのものが、いつしか不遜な目論見の塔に位置付けられてしまっているのである。

「全地は一つの言語、一つの音だけであった。人々は東に移り、シナルの地に平野を得てそこに住んだ。・・そして言うには、『さあ、町と塔を建ててその塔の

頂を天に至らせよう。こうして我らは名を高め、全地の表に四散することのないようにしよう』と。・・神が言われるには『民は一つになって一つの言語を使

い、今まさに事を開始した。ならばその目論見は禁止されねばならない。さあ、我々は降って彼らの言語を乱し、互いに理解できないようにしよう』と。神は彼

らをこの地から全地の表に四散させたので、彼らは町を建てることをやめた。・・」(創世記第十一章一~七)

もし、神がこれを行なわせたとするなら、人々はそれまで異なった神に付いていたのだろうか。それとも神の方針が変わったのだろうか。人々はこの時を境に新たな言語を築き、民族を分かち、地を四散して一から文明を開始しなければならなかったのである。

ゴルボフスキーが指摘するには、戦乱と支配者の交替をきっかけに、知識は一般大衆から秘匿隔離され、指導者層におさまった神官層だけのものとなっている

という。つまり、言語の混乱とは、指導者層の考え方の変動による一般人からの知識の剥脱を意味する寓意であり、全地の表に散るというのも指導者の考えから

起きた民族独立事件と解せるのである。

そこに神の圧力があったとするのが旧約の意見なのであるが、そうである以上、神とは実際何であるかが様々に論議されてきたことも事実である。真実唯一の

神であるとするのは現在のユダヤ/キリスト教社会が是認する一般的な発想だが、聖書でも複数形の表現のなされる場合があるゆえに謎は深い。

シュメール文明で奇妙なのは、砂漠という居場所をより好適な環境、他の地域に変える努力をしなかったことである。そこに彼らが崇拝したジッグラートの神殿に祭られる神の存在が不思議なものとして浮き上がる。

時折天から降りてきて神殿に滞在する神。古事記にも、むかし大きな文明社会が壊滅した事件があり、その時点から天上の神々が尽力したと書かれることは既

に述べた。これを神々と考えるか、高度に発達した地球外知性と考えるか、様々に推測されよう。それによってこれからの話に綾が生じるし、端緒から究極的な

結論に至るまでの解釈も異なってくるかも知れない。

とにかく、二つの時代の狭間というブラックボックスの中で、我々の祖先が何か強い薬を嗅がされた可能性が否めない。それをきっかけとして、神官層が知識の流出をセーブし、以後の人類の歴史の流れを陰からコントロールしていったとみられる。

これを境に専制の王制が敷かれ、その影にシャーマン的神官や僧侶がおり、占いや予言が流行り、祈祷まじないの類いに覆われ、人々はそれに行動を縛られるようになるのである。少なくとも、近世に至るまでは。

それは人類にとっての不利益に違いなく、不可知な何かが人間の本来在るべき姿を歪めたかと思いたくなる。だがそこに、大きな手掛かりを与えるのがカバラである。

霊的進化のための神の計画

顕教である聖書では明確にされない、霊魂の輪廻転生論をカバラは持っている。これは、やはり聖書を元にするイスラム教や、インドをはじめとする東洋思想に共通のものだ。

カバラによれば、人類の歴史に関して、別の大義、目的が存在するという。それは、地上的な事物とは別系統の霊的、宇宙的大義であり、このために地上的平和が犠牲にされねばならない事態すら是認されるというのだ。

その霊的大義とは、霊的進化、意識的進化を促進することにあるという。人はみな、真の自分である霊魂を持ち、その出自は星煌めく天上にあるのだが、なに

ゆえか地に落とされて久しく、復帰途上にあるとしても、それを促進すべく様々な工夫が施されているのが、我々が直面する歴史だというのだ。

また、その集合体である民族の集合精神や、さらに人類意識も存在が仮想されるが、すべて進化の階梯にあるときに、それらを有機的に進化させていこうとす

るプログラムが神によって与えられたと考えることができる。そこには、慈しみ深い神の恩寵を感じさせるものがあるが、カバラはもっと厳しい見解を持ってい

る。

カバラのテキストである創世記の中の、アダムとイブの楽園追放に象徴される堕落のきっかけとなった知恵の木の実のことを、カバラは寓意と解釈する。知恵

の木とはカバラの元の知識で、いずれ神が人類に報せる宇宙と人類の秘密に関するものであったが、ある天使がそれを先んじてアダムに漏らしてしまい、その内

容の悲惨さゆえに神を呪い、堕落を起こしてしまったというのだ。(前後*15より)

その内容とは、ゼロから出発し、様々な葛藤の中でしだいに文明を進歩させ、最終的には滅亡を必至のものとする歴史展開の原型であったという。既に、古事

記も聖書も、人類史を一年性草本的に捉えていることは述べたとおりである。これを知って、戦慄を催す人も少なからずいるに違いない。それゆえ、元の知識は

その後、秘教とされた経緯であるという。

我々は聖書の内容の厳しさと、潜在する恐ろしさに気づかされる。その典型的なものは黙示録であるが、それによると世のシステムを創っているのは悪魔であり、不完全な人間の為せる業であり、神はそれを粉砕する側に回る。

世のシステムとは、いかに人間を幸福に豊かにするかを命題として、長い歴史の中で試行錯誤して築き上げられてきたものではなかったか。過去よりも今はま

し、未来はなお明るい。少なくともそう教えられてきた。だが、聖書はそれを偽善であると断じ、人間の性根は始めから悪であるから、その創ったものは滅ばね

ばならないとする。そのくせ、黎明期にわずかばかりに残った前の時代の成果を隠蔽することを行なわせる。なんと矛盾に満ちたことだろうか。

だが、カバラはそこに霊的な大義を認めている。聖書は「神の王国はこの世のものでない」とし、人生でどれほどの物質的成果を揚げたかではなく、どう生き

たかに力点を置く。人の心は、程よく牧されねばならず、その結果、神の高処に達する進化が図られるというのだ。その考え方は、露骨に霊云々が説かれなくて

も、世の東西の主たる宗教思想に何らかの形で反映されていると言える。

一章でみたカバラの修法の例も個人の霊的変革を目的とする意味で同じことを目指していることは間違いない。星煌めく天上の高処に復帰すべく、一方では霊

的知識と修業法の付与により啓蒙するも、もう一方では戦争や文明の高度化、競争激化などの様々な擾乱の要素で、人の精神に揺さぶりをかける、相反する二面

性が必要とされるということなのだろうか。

また、狩猟、農耕などの旧態的な頭脳労働よりも、視覚を刺激し、手足を多様に使い、頭を様々に働かせる種々のものが与えられれば、人間の脳の機能も飛躍

的に高まり、意識経験も豊富になり、翻って進化にも繋がろうというものか。今日に至って、日増しに進む科学技術の高度化とともに、人々のこうむる恩恵?は

増大の一途を辿っていると言えるのではないか。

これについては後程触れるが、古事記に究極的に実現されるべき最高の喜ばしい事象として、ニニギ(すなわち多大な賑わし)の命とその一族の天降、すなわち様々な高文明の利器が登場してくることとして預言されていることなのである。

霊的進化と、地上の満たされた幸福とは矛盾する。そこに次に述べる謎の指導者階層の難しい行動原理があるようなのである。報せてしまえば、効果に乏し

く、まったく報せなければ、悲惨に過ぎる。そこに過去から連綿として宗教思想の形で、適宜人の手に届くところに与えられ、信仰の選択の余地が与えられてい

たものではなかったか。

神の計画推進者の登場

教訓と知識は過去から受け継がれてきていたのであるが、最初の理想的な国々が滅んだ後、それは神の計画に基づき

隠蔽されたらしい。限られた知識者たちは、神官となり、持てる知識をもとに人々を指導する立場に就いた。シュメールにも神官はいたが、後の神官は、かなり

性質の異なったものとなった。王を国の代表者として立てはしたが、政治の実権は彼らが握っていたのだ。

そして、秘匿にともなって、知識が秘教カバラとして潜在する。その中には、人類の歴史展開に関する神の計画を根幹に、それを実現するための過去にあった

未来知識が含まれていた。神官層はその特権のために選ばれた者となった。神の計画を遂行する集団が組織され、指導層に浸透し、知識の秘匿や民族の離散とそ

れにともなう新言語の開発、さらにその後の思想の多様化などを行なっていったようなのである。

神の計画は、聖書に預言者の口を借りて寓意の形で伝えられているという。しかし、その内容を正しく理解できる者は、ごく限られた真の計画推進者しかいな

いであろうとされている。そして、神の計画推進の代行者を、「神の御使い」と位置づける。彼らはそのゆえに、初めから救われていることを了解し、行為と事

態に超然としている。その最初の者が、神と人々の間の取り成し役となったオリエントの神官層であった。だが、後の者もいた。それが世界の政治や経済に関与

し、歴史を誘導するとされる秘教組織(秘密結社)である。

秘教組織は謎の組織であるが、よく譬えに出される場合を挙げると、カバラを奉じ、起源説としては定説がないとはいえ、古いものでは、アダムとイブの神話

時代に遡るというもの、ソロモン神殿の建築に従わった石工組織、古代密儀宗教(エジプトのイシス・オシリス密儀、ペルシァのミトラス密儀、ケルト人のドル

イド密儀など)など、旧いところに求める説から、近代に始まるというものまで諸説がある。(*39)

石工組織起源の神話によると、開祖である石工職の統領がその昔、神から人類の進化に関する「神の計画」を知らされ、計画の推進者に任命されたという。こ

のため、秘密組織を作り、そこで計画推進とそのための知識の伝承を担うべく、秘密厳守の厳格な戒律を作り、命令に従うことができ、資質があって志す者を参

入させるという伝統を作り、今に至るとされている。参入者は、過去の自分における死と、組織における再生を象徴する参入儀礼を受け、新たな役割の中に生ま

れ変わって事に当たるというのである。(*11)

特徴として、古代密儀に重きを置き、厳格なカースト制を敷き、様々な歴史の陰の部分を形成し、表立たない等の理由から、過去の神官層の流れを汲むものと推測される。

むろん、以上の話は秘教組織の特徴を述べたもので、行動内容が分かってしまうような団体がその実体と考えることはできない。というのも、秘教は本来その存在を表に現わすことがないとされるからだ。

真の秘教の目指す計画の構想は、アダムの楽園追放に対する楽園復帰、バベルの民族分離事件に対する世界統一、人類無知の開始状態に対する高度文明の創造、といった開始時点の対極への歴史の誘導にあるとされる。

それを実現していく方法に、世間的な常識は通用しない。彼らは革命によって遅滞した空気に揺さぶりをかけ、新体制の熟成を陰からコントロールし、それが

また遅滞すれば変革することを繰り返す。そうして、神の計画のステップを代行していくというのである。オリエントの神官層が開始時点を条件付けしたのに対

し、現代の秘密組織が対極を形づくるという関係において、両者は歴史の「阿吽」を導く同一の流れとみられるのだ。

(2)オリエント秘史

人工的な神々

シュメール時代の神々は、ある目的を持って神話を形成し、諸都市のジッグラートに祭られた。日本と同様八百萬神の様相を呈しているが、それは神話からも

窺えるように、人々に天地自然の重要さと、国土を支配するのでなく、管理する者としての謙虚さを教え、国土経営の中の随所に、神の守護とアイデアが生きて

いることを教えようとしたものと考えられる。それは廃墟の中から生き残った謙虚な人々が、過去の教訓を生かそうとする合理的な考え方だったはずだ。

だが、その滅亡後、知識を握るようになった神官層が、神々の操作を行なっていく。

紀元前千年代の中頃に、神官達は神々の一定の目標を作成しはじめ、過去あらゆるところに林立した神々の受け持つ役割などに重畳が見られたので、その数を規格化する方法で、次第に減らしていったのである。(*16)

規格化に伴い、神話の操作もなされた。シュメール時代の神話の原型を踏襲しつつも、神々には新たな性質が付け加わったりした。それは、林立する神々がも

とより人工的であったことを意味する。そしてその効果は、人心のコントロールであり、人々は信仰の中に行動を束縛されるようになったのである。

重要なのは、そのような神官層が本当に信奉していたのは、カバラ的でありユダヤ的な唯一神であったらしいことである。というのは、神との会見を目指すカ

バラの最高の秘儀メルカバで瞥見できる神像の要素が、バビロニアの最高主神マルドゥークの属性に集約されていることから分かるのである。

バビロニア神話のティアマトと戦ったマルドゥークの出で立ちは、弓矢、三叉鉾、稲妻、炎を持ち、四方の風と七つの強風を副わせ、鎧と長衣を身につけ、頭

から光を発し、四種類の嵐の怪物が引く車に乗り、口から強力な呪文を発していたというのであるが、これはエゼキエルの語った神の出で立ちにまさにそっくり

である。

「我見しに、視よ烈しき風大いなる雲および燃える火の玉北より出できたる。また雲の周りに輝きあり。その中よりして火のうちより焼けたる金のごときもの出

づ。その火の中に四箇の生物にて成る一箇の形あり。その様は是のごとし。すなわち人の象あり。各四の顔あり。各四の翼あり。・・その生きものの形はおこれ

る炭の火のごとく松明のごとし。・・その生物走りて電光のごとくに往来す。・・我その行くときの羽音を聞くに、大水のごとく全能者の声のごとし。その音の

響きは軍勢の声のごとし」エゼキエル書第一章四~二十八

カバラ行者が専心したのは、エゼキエルが観たようなメルカバ(天の車)の秘儀の体得であり、まさに神々しいその光景を瞑想のうちに観ることだった。それと同様のものが天上の総帥権たる天命の書板を持つ最高神マルドゥークの性質であったのだ。

シュメール時代には惑星の一つを示した(ゼカリア・シッチン説)とされる高位にランクされなかったマルドゥークに、様々なメルカバ的要素を追加して最高

神としたのは神官層であった。つまり、神官の間には秘儀があり、そうした神々の崇拝体制の背後に統一した唯一神を頂いていたに違いないのである。限られた

者だけに伝えられた秘教カバラの唯一神。人々の全体に伝えられた顕教であるバビロニアの八百萬の神々。そのどちらが正統かといえば、前者であることは一目

瞭然であろう。

メソポタミアの神々は、国と時代の変遷を経ても、よく受け継がれた。だが、神々は国の交替や王権の交替などによって、祭儀上の優位を容易に交替したし、

特定の神に別の性質が付加されたりもした。それを合理的なものとして支えたのは、神話である。その創作者は、高位の神官達であり、そうしたことがなしくず

し的にできたのも「真理は一つ」とする秘儀の神があったからに他ならない。

預言者エレミヤは、バビロンの新年祭の神々の賑々しい行列を見て、人工的な神々のゆえに貶したことがある。その理由は、決してそれらが石や粘土でできて

いたからではない。バビロンの主神マルドゥークは、過去、高位の神ではなかったが、神話によって強力な神として復活した。そこには、いつしかメルカバにお

ける神の霊の性質が付加されていた。ネプカドネザルや市民は、カバラの神の偶像であるマルドゥークを観ていたのであるが、仕掛けを知っていたエレミヤは、

秘教ゆえ論述不能のやるせなさを抱きつつも、何も知らない王や人々を揶揄したのであろう。

シュメール文化とともに浸潤した神官層

一国の王は、近世でこそ民衆の支持によらねば成り立たなくなったと言えるが、オリエントの場合は、神官層の支持なくしては成り立たなかったようだ。

知識を独占していた彼らは、知識の滅失を特に恐れた。特定の人から人への伝達はむろん、粘土板への記録も怠りはなかった。神官を育み、粘土板を保全する場所として、神殿や図書館や大学が創られねばならなかった。

古伝の文化の保守存続と共に、その建設を行なっていく志のある為政者が望まれたことは、メソポタミアの歴史をふりかえることにより検証できる。(以降*16より)

紀元前2500年頃、アッカド人がシュメールの都市国家間の抗争に乗じて、アッカドを首都とした国を建て、前2350年頃には、サルゴン王がシュメールを征服。シュメールの文化(楔形文字、神々の体系、色々な制度など)はことごとく採り入れられた。

その後、数百年の間に山人グティウムにより荒廃させられたが、前2100年頃ウルクのウトヒェガルが追い払い、ラガシュのグデア王などは、古い伝統の復

活と建設事業の推進を図ろうとした。しかし、西方のセム族、東方のエラム人により圧迫され、ウルナンムの法典を最古のものとして、シュメール人は歴史の舞

台から消え去った。

その後(前2000年頃)、アッカドは、北のアッシリア(首都アッシュール、後代にはニネヴェ)と南のバビロニア(首都バビロン)に分かれ戦ったが、す

べてシュメール文化に負っていた。神々は名を変えてでも神殿に座を占め、日乾し煉瓦とそれによる寺院建築(階段神殿)、楔形文字とそれによる高水準の文

学、人類初の科学の基礎、粘土板とそれによる法文などが踏襲された。一般にはシュメール文化が卓越していたからだと考えられている。

前1728~1686年、バビロニアのハムラビ王が法体系を編纂し、マルドゥークを国の最高主神に定め、ペルシァ湾からシリアにいたる大帝国を築いた。

前1530年にはヒッタイトがバビロンを征服。ヒッタイトは、インド・ヨーロッパ語族で、セム語系のシュメール人やアッカド人とは違っていたが、やはり古

伝の粘土書板と楔形文字を学び、歴史、法典、神話を残している。その後、バビロンでは、カッシート族が350年間支配。だが、アッカド語をはじめ、過去の

文化的、宗教的遺産を忠実に受け継いでいる。

アッシリアは、前745年のティグラトピレセル王期に、バビロニアを連帯統治。シリアやアルメニアなど他の敗戦国にあっては悲惨を極めたが、バビロニアは文化的に依存度の高いものゆえに好意的に扱われ、しかもバビロニアの神々はそのまま崇拝された。

なぜ、シュメールの文化的遺産が王朝の変遷と長い時に渡って受け継がれ、その関係者が保護されたのか。その理由は、神官層がその持つ知識力によって、民族、王朝を超えて、時の権力構造に浸潤していったからとみられるわけである。

我々は単に歴史の波頭のみを見るのではなく、バビロンの文化遺産を救った手腕有る者の存在を考えてみなくてはならない。彼らは、バビロンの文化遺産のな

かに、謎の秘宝が隠されているとでも吹聴したのだろうか。それとも彼らは、時々の権力者に催眠術を掛けて思うままに操ることができたのだろうか。

神官に逆らった王とバビロンの末路

アッシリアでは、サルゴン2世(前722~705)が立ち、その息子センナヘリブのとき、バビロンの裏切りに遭い、怒った彼はこれを攻めて廃墟としたが、その息子エサルハドンに殺されている。エサルハドンは王位に就くとハビロン復興を直ちに手懸けた。

バビロンは知識の宝庫、これを滅ぼすものは逆に滅ぼされるのだ。この一連の成り行きにも、文化遺産にまつわる利害を持った強力な第三者を考えれば理解しやすい。

このころアッシリアは、イスラエルを滅ぼした(前722年)のを皮切りにメンフィス、フェニキアを征服し最大となり、エサルハドンの息子アッシュールバ

ニパル王のとき、最後の全盛期となった。彼は時のバビロン王と対立し、前648年にバビロンを陥落し、バビロン王を兼務した。バビロンを落としたものの知

識存続には前向の姿勢をとり、ニネヴェにアッシュールバニパル王宮図書館を造った。これは、出土した最古のものとして有名であり、既に述べたシュメールに

関する多数の粘土板が今なお解読されているところのものである。

以上の歴史の大枠を見ても、王権の不慮の中断や、一国の早い崩壊を招かないために、王は知識の存続保全に前向きでなくてはならなかったことが分かる。

紀元前625~538年には、バビロンの支配者としてカルデア(新バビロニア)が登場する。バビロニアの意志を継ぎ、マルドゥーク神を国家の最高主神に据えた。

至って象徴的な事件があった。前605年に皇太子ネブカドネザルが父王ナボポラサルより全権を委ねられてエジプトと戦い、シリアへの橋頭堡カルケミシュ

を攻略して成功を収めた。ところが、そのさなか父が死去(8月16日)し、その報せを持ってカルケミシュに使者が来て、ネブカドネザルは、完全勝利を目前

にしつつも、それを放棄し、急遽バビロンに戻って即位式(9月7日)を形式的にしろ挙げなくてはならなかった。その往復に要したのはわずか22日、片道八

百数十キロの砂漠を、これ以上ない最速の乗り物ラクダで、11日間で踏破した勘定になり、無謀とも言える命懸けの強行軍をしたことになる。一国の王たろう

とする者をこれほど焦らせたものは何なのか。それは彼の本土における人気だったという。

王位継承をめぐって、神官、貴族の間で紛糾、場合によってはクーデターも彼の脳裏に浮かんだらしい。ベロッソスは「わずかな従者を伴い、急いで砂漠を通り、バベルへおもむいた」と記す。

ところが彼は、遅滞なくハビロンに到着したとき、予想外にも行政権はカルデア人の手中にあり、貴族たちは王権を彼のために残しているのを見た。無事戴冠

を終えた王は「司教を先頭とする高位聖職者に伴われてエサギラ神殿に入りマルドゥーク神像の手を握った」と伝えられる。つまり彼は、神と神官層に愛されて

いたのである。

一方、次代のナポニドス王は、マルドゥークの影響力を弱め、月神シンを最高神にすべく行動を起こした。この行為は、神官層の思惑に反していたに違いなく、奇妙なことが起こった。オリエント随一を誇った国力が急衰退したのだ。

ナポニドスは、神官層にうまく取り入ることができなかったと言うしかない。表面的には民衆の心の離反という形をとったが、国の政治を支える知識者層が離

反し、官僚機構が崩壊し、結果的には弱体を突いたペルシァによって廃墟と化されて、バビロンは以後再び甦ることはなかったのである。そして、聖書において

バビロンは、滅びの象徴としてこっぴどく叩かれることとなる。

バビロンからの解放

新バビロニアとユダヤの関係というと、ネブカドネザルの行なったバビロンの幽囚が著名であるが、バビロニアの神官とヤーヴェの神官(いわゆるユダヤの預言者たち)はどう動いたか。

バビロン幽囚以前のユダヤの民にはバアル神やアスタルテ神が崇拝され、エジプトの風俗の流行が蔓延していた。それを警告したのが、唯一神ヤーヴェに立ち帰れと唱えた預言者たちであった。(バアルは天候神ダゴンの子で、ちょうど知識神エアの子のマルドゥークに相当する)

まず、新バビロニアが勢力した前612年頃、ユダ王国ではヨシア王のもとで申命紀の改革が行なわれた。これは、ヤーヴェ神礼拝の集中化に目的があった。

この頃、エジプトに敗北し、王ネコの任命でエホヤキムが新王になった。だがこの時、預言者エレミヤは王に不信を表明し、ヤーヴェの下僕ネブカドネザルが、

ヤーヴェの民に対する剣となるであろうと預言した。

その頃、ネブカドネザルの宮殿には、ヤーヴェのユダ攻撃を命令する声が鳴り響いたという。それに戸迷った彼は、その吉凶を魔術神官に占わせると、吉と出

た。もし、声が本当にしたとなら、それは地下で繋がった神官層が仕組んだトリックだったかも知れない。 伝えでは、このことに気を取り直した彼は、離反し

たユダを攻撃し、595年にこれを征服し、新王にゼデキアを据えたが、彼も反バビロニア主義を掲げ謀反を起こしたので、587年にエルサレムを完全に破壊

し、ユダヤ人の知識階級ばかり4600人を連行した。これがバビロン幽囚の真相であった。

それはまさに、預言されたとおりのことと人々の目には映り、また後には民族大移動のように語り継がれた。

この幽囚は、旧約で語られるほど、ネブカドネザルが狭量でなかったという。エホヤキン王はネブカドネザルの食卓で生涯食事を共にしたといい、ユダヤ人は

すべてが連行されたわけではなかったし、待遇も半自由人として遠くに行けないという以外はバビロニア人と変わらぬものだった。ペルシァによる解放の時、バ

ビロンの金融業界は、すべてユダヤ人に握られていたほどだったという。

民族の伝統、風習、独自の宗教を維持することもできた。いや、むしろ宗教に関しては反バビロンを歌うユダヤ教色の強いものに変化することさえしている。

なぜ連行したのが知識階級の者ばかりだったのか。うまくすれば、将来の離反も防げると見込めるのに、なぜバビロンの文化や宗教を、征服者の立場から彼ら

に押しつけなかったのか、不思議な点は幾つもあるが、政治を動かしていたのが神官層を地下で繋ぐ秘教組織だったとすれば簡単である。彼らはユダヤ民族を、

次代のある目的のためにタイムスケジュールに組み込んだのだ。それは、神の計画の着実な成就を見届けさせる「証人」としてのものであっただろう。

バビロニア人を虐殺し、バビロンを完膚無きまでにしたペルシァのキロス2世は、一転して囚われのユダヤ人には寛大さを見せ、祖国に戻ることを許可し、捕虜はおろかゾロアスター教への改宗の勧めさえ行なわなかった。そこにもただの幸運とは思えないものがある。

この時、エゼキエル預言を心に携えたユダヤ人たちが自由になり、神官層も追放されたことであろう。だが、知識階層を欠いていたユダヤの地は瓦礫のままに打ち捨てられていた。そこで、豊かな暮らしに馴染んだ彼らが、果たして故地に戻ったかどうか問題とされる。

恐らく「十二支族はいづれ一つにまとめられ、イスラエルの地に置かれる」というヤーヴェの約束を信じて、神官などとあい謀って、共に東を目指したのでは

ないだろうか。周到な神官層の仕組んだこと、失われた十支族の行方に関する情報もどこからかもたらされようというものである。それを手がかりにして、長い

道程の間にいくらか変化を遂げた人々がカバラを奉じて、新たなエルサレムを創るべく日本にやって来たかも知れない。

ここからユダヤ民族の形成した歴史は、二つに分かれてくることになるだろう。その一つ、故地を諦めた者達によって、東方の歴史が形成されることになる。

東西の情報の繋がりにおいて、シルクロードが果たした役割は大きいが、空間の隔たりもまた大きく、やがてそれぞれの立場で歴史が作られていくことになるの

である。

(3)東洋での展開

バビロニア的な古代日本

カバラは、成立に関してユダヤ教と深い関係があるが、ユダヤ人だけの持ちものではない。だから、古代日本にカバラが影響を与えているといっても、宗教が

ユダヤ教になるとは限らない。最も政治能力の有る者が、最も習熟した方法で人々を治めるものである。新しい土地では、なおさらそれが無難なやり方となるで

あろう。

バビロニアにおける宗教と日本の古代宗教の共通性は次のようである。