記事リンク

なぜ日本だけが高々二千年の歴史しかないのか。海が人を隔てたのでも、山が歴史を遅らせたの でもない。ただ隠蔽されただけなのだ。

(1)日本最初の革命

古代人の行動の原動力だったカバラ明日香、奈良、京都 の都は、カバラの原理図である生命の木の図形が大地に投影されたその中心に据えられていた。

それは、この地が初めから強力な神霊力によって守護されるべき聖地とな る構想が立てられていたことを物語る。これが古代の覇者が一見して他に良好な土地が幾らでもあるのに、敢えて山々に囲まれ交通に難有る奈良盆地に根拠しよ うとした理由である。

既に述べたように、古代の奈良盆地は通説に言うような要害の地どころ か、今の大和三山を島々として眺めるような大湿地、あるいは湖であり、明治初頭まで泥田の様相を呈していた。つまり、はっきり言ってそう魅力ある土地では なかったのである。

だが、神武天皇は大和の地を「吉き処」とした。(筆者としては古事記が 語る歴帝の存在は、荒唐無稽に見える神話ですらも真実を語るものゆえに、確かなものと考える)神武天皇の遠征に要した歳月は十有余年ともされ、兄イツセノ 命を失い、自信も危うく命を落とすところであったところ、熊野回りの険難悪路を推すことにより、ようやく先住民族を駆逐し目的の地を手に入れた。

まさに信ずるところのものが要求する形式に徹底的に従ったとしか言いよ うがない。こうした一連の行動をとってきた者とは古代皇室であることは歴史の物語るとおりで、その後も大和朝廷の庇護のもとに主要霊場は守られ、それを中 心に神社系列は伸長し、日本全国に神々のネットワークが作り出されたわけである。

だが、古代皇室がこの祭祀を主催した原点であるとするには疑問が残る。 というのは、皇室の主宰する祭祀が日の神の崇拝にあるという形態をしているだけに、今回のカバラ図形が天神地祇を並び祭る形態の中に隠されている事情を説 明できないからだ。そこには駆逐され、併呑された先民族の神々をもバランスよく祭ろうという意志がみてとれるのである。

そこで、先住部族でありながら神武天皇に帰順して後に、朝廷の陰の力と して君臨した物部氏が特筆されるべきであろう。高天原系のみならず神道文化全体を支え、飛鳥時代において新来の仏教文化の攻勢に、身を挺して滅んでいった 大豪族である。それゆえこの豪族の謎を解くことは有意義なことであろう。 物部氏の祖先は、饒速日命とされる。この神と、大和朝廷創起の神武天皇が謎の黎 明期に接触した。それが神武天皇東征で知られる西日本に起きた大乱である。(以降、*51を多く参考とする)

日本書紀によると、神武天皇は、東征を企てる以前の九州に在るとき、密 偵の知らせで、大和、河内地方には天の磐舟に載って天から降りてきたという神によって統治されている国家があるという情報を得た。神武天皇は、それは饒速 日命という神だが、その地は非常に吉い処なので、攻め取ろうと決断したという。

饒速日命については旧事本紀が詳しくしている。

饒速日命は天降するに際し、天つ神から秘術を授かった。それは十種の神宝を持

ち、一から十まで唱えてゆらゆらと振れば、死んだ者も生き返るというものだった。その十種の神宝を天つ日継ぎの印として携え、三十二人の武将と二十五部の

物部とともに天の磐舟で生駒山の西麓建ケ峰に降り立ち、不思議な医術で死人を蘇らせたことなどにより民心を掴んでいったという。このため、現在でも東大阪

市の石切剣箭神社、天理市の石上神宮など、河内大和にかけて饒速日神を祭る神社が数多くあり、今でも病気やガン封じで信仰を集めている。

だが、既にこの伝承の中にはカバラの概念が露出している。十種の神宝、 三十二人の武将といった数は、セフィロトの概念から採られたものであることが紛れもない。

「無窮なるエン・ソフの世界から、分離世界が形成されるとき、そこに十 の特質が識別可能となった。これがセフィロトである」「聖なる知恵の三十二の経路」「そこには無形の十のセフィロト及び基礎となる二十二の文字があ る。・・」(創造の書)

カバラでは、各セフィロトに象徴を対応させ、その上で祭祀や意識的訓練 を行なう。もしかすると十種の神宝は、セフィロトを組上げた生命の木の十の球(セフィラ)に対応して祭られたのかも知れない。これが大和時代には、賢木の 上、中、下枝に三種の神器を懸け祭るという形態に置き替わっているのだ。

また、死人蘇生とは、尋常ではない。明らかにオリエント系の黄泉帰り思 想がもとになっている。それに加え、カバラの死人蘇生の秘儀(熟達者においてはキリストの聖蹟と類似の奇跡を呼び起こせるという)が露出しているとみられ る。むろん饒速日命自身、熟達者であることを否定するものではないが、拙論では饒速日命の生存年代を二世紀頃と見ているので、情報伝達のタイムラグからイ エス・キリストの華々しい人気獲得の模倣という見方もできるかと思う。M・トケイヤーの言うよう、古代シルクロードがユダヤ商人の独壇場だったとすればな いことではない。「石上」は、物部氏が得意とした石工職を表わすとされるが、イスノカミとも読まれるようにイエスを暗示し、石切はなまらせた表現ともとれ なくないからだ。

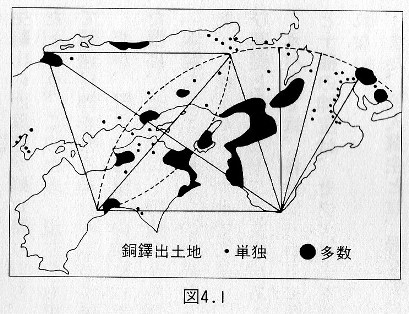

一方、饒速日命の根拠地は、銅鐸の鋳型の出土地と重なるとされる。銅鐸 の鋳型は、九州や福井からの出土の例もあるが、石切神社西の鬼虎川遺跡の銅鐸工房をはじめ圧倒的に河内、大和に多く、銅鐸そのものも饒速日命を祭る神社の 近辺に多く出土する。つまり、西日本から中部にかけての銅鐸文化の中心を担っていたことが推されることから、彼の経営した国こそ弥生時代末期の銅鐸に象徴 される謎の祭祀国家ではなかったかと目されている。

銅鐸は現在までに四百個もの出土があるが、出土地の全体像は、奇しくも 前述の図1.8の示す範囲とかなり符合する。(図4.1)つまり、カバラ祭祀にまつわる特別な国土計画に従い、銅鐸の祭事が各地に普及された感があるので ある。

また、出土の状態がまた謎を孕んでいた。いづれも土中深く埋められ、あ

るいはわざと細かく砕かれていたものもあった。このことから銅鐸は河内、大和の本拠地で作られ、支配圏の各地に配られ用いられていたが、一時期に一斉に放

棄されたと考えられている。この一時期とは、他ならぬ神武天皇の東征の時ではなかったかと。

神武天皇東征の舞台裏饒速日命の国の名 は、ヒノモト(日本の国名の由来)と呼ばれていたらしい。

中国の唐の時代に書かれた新唐書には、「日本は即ち小国、倭の併する所 となり、ゆえにその名を冒せり」と書かれている。この国はかつて「日本(ヒノモト)」と言ったが、倭によって併合され、名前も奪われたと言っているのであ る。また、記・紀には既にしたように、九州にあった後の神武天皇が東征し、河内大和地方を征服した旨の記載がある。 これらを総合するとき、単純に「倭」 とは九州に興った国で、東に進攻して河内地方を中心にヒノモトを名乗っていた国を征服し、その国名を踏襲したことになるだろう。

神武東征の戦いは半ば神話化されているが史実であり、ヒノモトは大和に 敗北し、先住民族は三つの選択をしたことが知られている。一つは徹底交戦して果てた者、また一つは大和に帰順しむしろ戦いを大和の有利な様に仕向けた者、 そしてもう一つは服属を嫌い追求の及ばぬ地方に逃げのびた者である。

書紀によれば、神武軍に対して徹底抗戦に及んだのは饒速日命の部下のナ ガスネヒコで、彼が正統な天つ神の系統であることを確執して譲らなかったために、そこでどちらが本物かということで武器比べをしたら、ニギハヤヒ伝来の武 器よりも神武軍のそれのほうが勝っていたので、彼は内心焦ったがもはや兵を解くわけにいかず、最後まで戦い、ついに自刃して果てたという。

一方、大和に帰順したのが、ヒノモトの主君であったはずの饒速日命その 人であるとされている。つまり、ナガスネヒコは敵軍と自軍によって挟み撃ちに遇った格好である。

戦いが終わって、神武天皇の初代皇帝としての即位式場で、饒速日命は近 衛兵を率いて威儀を正したといい、この寝返りの功績によりーー彼が物部氏の祖先とされるのでーー以来、物部氏は皇室の側近として勢力を伸長することとなっ た経緯となる。

また一方、大和の支配を嫌った勢力は、東北に逃げのび蝦夷と呼ばれる民 となり、その後の大和朝廷の幾度もの長征により、今の秋田、宮城以北に追いやられてしまう。

後に大和朝廷の任を受けて蝦夷との調停を行なう蝦夷管領となった秋田安 東氏に伝わる家系図によると、ナガスネヒコには安日王という兄がいて、十有余年に及ぶ神武軍との戦いの末、ナガスネヒコは自害したが、安日王は東北に逃げ のびたとされ、安東氏はその末裔であるという。つまり、落ち延びたヒノモトの民の一半は永々と大和に反抗し続ける荒蝦夷となり、また一半は安東氏のように 双方の対立の緩衝役の和蝦夷として存在することになるのである。

では、なぜ先住民の精神的な盾であったはずの饒速日命が大和に帰順して なお徹底抗戦に及び、蝦夷地に逃げ出さねばならなかったのであろうか。それは、ヒノモトが書紀が言うような饒速日命の統治国ではなかったからではないだろ うか。

旧事本紀には、饒速日命が高千穂への降臨に先立って河内の国に降りてナ ガスネヒコの妹を妃にした後、神武東征に遭ったとされている。つまり、ナガスネヒコの支配地に後から饒速日命が入り、最終的には共同統治するまでになって いたらしい。

そこで、推理を加速するのが、異端の文献とされる東日流外三郡史であ る。そこには、河内大和ばかりか五畿七道を治めていたのは安日彦、ナガスネヒコ兄弟であり、饒速日命は九州に勢力を持つ日向族の神武軍の先鋒として送り込 まれた人物であったと記されている。つまりスパイだったというのだ。

また、東日流外三郡史は、ナガスネヒコの国こそ(邪馬台国ならぬ)耶馬

台国だったといい、日向族はその国名を借用し偽って魏に取り入っていたという。そして日向族には、比味子なる若い巫女がいたとも伝える。これが本当なら

ば、随分話の様相も変わったものとなろう。

古代日本は異邦人のるつぼ蝦夷地に逃げ延びた 者とは、どのような人々だったのだろう。

東北人には、「自分たちはもともと河内にいて、神武天皇に敗れて落ち延 びてきた」という言い伝えがある。また、前記の秋田安東氏は、古来より日本将軍を名乗っていた。

また、「津保の碑」にまつわる話がある。平安時代に勅命を受けて蝦夷征 伐に出た坂上田村麻呂は蝦夷地の津保の地に到った際、矢筈で石に「日本中央」と刻んだが、後に地中に埋められたと伝えられている。

何ゆえこのような碑文を刻んだのか、何ゆえこの地を日本の中央としたか については、蝦夷人に大和朝廷の威光を示そうとしたのだとか、当時の日本は国境を中国大陸に想定していたので地理的中央を言ったものとする説があるが、む しろこの辺りが(畿内に)ヒノモトなる国を築いた人々の末裔の多く居たところだったと考えれば理解しやすい。

この碑は、近年偶然に青森県の東北町で馬頭観音の石材を求めていた村人 によって発見され、伝承は復活した。推測するに、田村麻呂は懐柔策として蝦夷の主張を入れてヒノモトの地と命名したのだが、結局のところ蝦夷人は陸奥の奥 地に逐いやられ、それと共に石碑も運び出されたのであろうか。

室町時代に書かれた諏訪大明神絵詞には、「蝦夷の地に日本を名乗る一族 が居る」とか「陸奥の国は日本の国、人々は色が白くて目が青い」と書かれている。そこにはヒノモトの名残りの残存ばかりか、その民族の白系人的な身体的特 徴をも捉えており、東北美人とは今でも言われるように、まだしも古代の真実を伝えていると見られる一節ではある。

そのような蝦夷地には、ユダヤの痕跡を醸すものがある。戸来の地名がヘ ブライの転化であるとか、湯田がユダを示すとか、当地の祭り歌「ナニャドヤラ・・」がヘブライ語で解せるとか言われ、王家の紋章の五芒星形が民家に伝えら れていたりもする。

また、キリストの墳墓と伝承されるものさえある。それは、実際にキリス トが中東から海を渡り来たというより、その伝統を持った者が追われて住み着き、文化を形にしておこうとした現れとみるむきもあろう。

一方、目の青い白人とは、セム系の生粋のユダヤ人とは言い難い部分もあ る。だが、既にみたセム系フセイン顔の天狗などの例もある。それゆえ時間を遡れば、畿内にもと在ったヒノモトには、ユダヤ系を含む様々な異邦人が多数居た と考えられるのである。

純粋な異邦人なら民族の尊厳を重んじ、思想上の同調や異民族との混血は

本来嫌うところであろう。それゆえ徹底交戦して果てた者、逃げ延びた者、あるいは天狗、山人等にその可能性が大とみてよい。

物部氏はフリーメーソンか?一方、大和に帰順し同化を謀った側に一つの性格が読み取れる。それは、時の権 力を陰から操ろうとする秘教組織的性格である。

既に前章でみたように、秘教組織は紀元前のはるか前から、世界の歴史を 陰で動かしており、異種文化との混合、混血は厭わず、ただ独自の目的(神の計画)の遂行と役割の継承を様々な時の中で果たしてきた。島国とはいえ民族流入 が盛んであった古代、特別の国土計画図まで用意されていたならなおのこと、日本も例外ではなかったはずである。

中でもフリーメーソンは、ソロモン神殿の石工職組織に始まるなどの起源 神話を持ち、錬金術をはじめとするカバラを秘教として伝え、全世界に出没し、中央権力に表立たずに浸透し、自らの思想である神の計画を公に知られることな く実行してきたとされる。たとえば、近世ヨーロッパにおける様々な革命やアメリカ独立運動の舞台裏に彼らの行動があったことが著名である。いわば彼らは、 革命を通して世界を変革しようとするアイデンティティーを持つ。

その点、物部氏は代々が石工職にあり、鋳物技術にも優れ、修験者的な生 活をしながら鉱物資源を探すといった、広い意味での山師であったといい、むろんその性格は修験者(カバラ行者)一般に共通するところもあろうから断定はで きないが、性格的にかなり似通ったものがあると言えよう。

当初から全国の津々浦々を歩き、地の利を押さえていたに違いなく、カバ ラ図形を各地に投影することをはじめ、神武軍を有利に導くことも容易だったに違いない。そして事実、大和側についた後は地理の明るさを生かして軍事の要職 を占め、後に蘇我氏との政争で滅びるまでは朝廷の陰の力となり、推進したのが神道文化であった。新参の仏教を廃し、あくまでも旧来の神々の祭祀と崇拝体制 に固執したのであったが、その陰にはカバラの祭祀マンダラが隠されていたわけだ。

もしかすると饒速日命は、初めから特別の使命を持ってこの地に来た高位 の秘教組織員であったかも知れない。スパイなどという話をしたが、オリエント以来の、時の権力への浸潤の仕方をそのまま用いただけのことなのである。そし て、彼は確かに弥生時代の部族林立状態を中央集権へと導いた日本における最初の革命の担い手となった。その志は大和朝廷へと引き継がれたが、後の日本書紀 の作者が辛酉革命説に根拠を置いて制作していることが、革命政権であったことを暗に主張しているように思われる。

彼らは斬新なデザインの銅鐸を製作した。現在でも一つの鋳型から複数個 の銅鐸を作り出すことは不可能という。しかし、それをこなしていた。そのアイデアの卓越性、実行の技術は、何らかの高度知識の根拠なくしてあり得るだろう か。それはオリエントのトゥーベの技術とカバラの錬金術が関わっているに違いない。

カバラは多くユダヤ系の人々により伝承されたことが否めない。しかし、

オリエントの神官層の伝統を汲む彼らは、そこに根を降ろすとしても、ユダヤ人一般の平和を希求する考え方とは発想が異なり、いざという時には無縁にもなり

得たのである。

物部氏の所作らしい遺物と隠蔽工作カバラは神の計画から発し、その驚愕的な内容から秘教化された経緯がある。こ のため、秘教組織は歴史にいつでも関わり得る指導的立場に根を張りはしたが、事を起こすときには世にあからさまにならない方法で行ない、かつ組織の存在を 一般からは隠し通したとされる。

この隠蔽の形跡は、世界でも日本でも古代の黎明期の歴史が不鮮明なこと に端的に現われている。それは、何も記憶の風化の理由だけではないのだ。

たとえば、銅鐸が飛鳥時代に近江で農事の際に出土して、朝廷に届けられ た。しかし、時の天皇はその謂れを知らなかったという。側近豪族物部氏が、かつて先民族の文化を担っていたなど、たとえ過去のものとしても打ち明けられな い秘儀であった。天皇も共に知らぬふりをしたのだろうか。

飛鳥の謎の遺物、益田の岩船は、松本清澄氏がペルセポリスの「水の岩」 との類似から拝火教の祭壇と推測されているが、創作者について考えたとき、石工組織を束ねていた物部氏が関与したとするのは的を得ていよう。 この岩船は カバラの祭壇と考えられる。これについて西洋魔法は二つの立方体を重ね、燭台が置かれるすべのものと仕様を述べるが、二つの燭台を燈したと思しき奇麗な穴 を持つ岩船は、関連性を持った形状ではある。

岩船の所在地は、かの図形の菱十字の理論的中心である明日香、池の窪か ら北に1キロしか離れておらず、追儺の儀式の中心を担っていたとみられる。政変があり、土盛りをして隠されたが、長年の風化で今見るようなふうになったの であろう。これほど大がかりな構築物がありながら、伝承が何も伝わっていないのは、秘儀の目的のために作られたからに他ならない。

また、これと形状の類似する兵庫県高砂市の「石の宝殿」も、やはり各地 の地勢を見回っていた物部氏が一枚岩を見付け、その中を刳り貫いて作ったものだろう。造られて、どこかに運び出すまでになっていたようだが、やはり放置さ れたものらしい。この理由も神武東征の戦火によるものと想像される。だが、造作の規模があまりに大きく、地方にあっては隠すのが容易ではなかった。

それでも、公然とせざるを得ない遺物の隠蔽には、ゆっくり対処のできる 別の方法があった。それは謂れの不明なのに乗じてポピュラーな異伝を作ることである。

石の宝殿を祭る生石神社の伝承では、大国主命と少那彦那命の共同製作 で、製作の途中に他神の反乱があり、鎮圧に時間を割かれたためそのままになったという。これは物部氏が後に仕組んだ隠蔽工作の一法、「神話化」と言うべき ものではないだろうか。後に述べるよう、饒速日命は神話上の位置付けとして、自らを国譲りの大国主命に比定してもいる。

同様に、ヒノモトにまつわる歴史も、秘儀に属することゆえ、政策的に神 話の中に隠されたとみられる。わけあって公然とできない陰の立役者の事績は、封じられる必要があり、その目的で成立した古事記は、後世の識者に真実を訴え かけているとみる。

そこで次のように推理するのである。

お馴染みの大国主命の国譲り物語は、葦原の中つ国が水の豊富な葦生い茂 る大和(湖)の土地に比定されるとすれば、ヒノモトの国土の譲渡と、国主であった饒速日命の帰順を示している。この時、建雷男神と力比べをしようとして敗 れ、諏訪(州・端=辺境の地)へ逃げた建御名方は、蝦夷地に逃げた安日彦一族に比定される。

また、饒速日命が倭軍を率先して導いた功績が、天孫降臨に先立って天つ 神の前に道を示そうとして現われた天と地の中間神サルタヒコに神話化されている。功績のあったサルタヒコが後に抹殺され祭られたと同じ経緯を、饒速日命も 自らの功績を封殺されることで辿るという見方ができる。

一方、饒速日命は栄光ある側にも登場する。ニニギノミコトは、饒速日命 がモデルであることが明らかだ。旧事本紀では、オシホミミの子として天孫降臨に先立って、河内に降り立ち、ナガスネヒコの一件に関わったとされるように、 饒速日命の天つ神的な功績を、古事記では皇祖に振り替えているわけだ。

ところが、彼は高天原系の神としては扱われず、異天つ神としての処遇と ともに一豪族の祖に甘んじている。それはヒノモトなど初めから無かったようにして新生国に日本と名付けるやり方と似ており、あたかも勝者である大和朝廷に よって、敗者の歴史と伝統は纂奪されたかのようだが、それならなぜ物部氏が第一勢力の豪族たり得るだろう。

つまり、皇室と物部氏で行なった秘儀の隠蔽であることが明らかなのであ る。だが、物部氏は秘教の原則を通して裏方に撤する代わりに、祖先がニニギノミコトとして祭られることで、知る者の間では十分に権勢を誇っていたのであろ う。

こうして奇妙なことに、饒速日命が古事記の神話の上では一人で主役脇役 の何役もこなし、読み解けば饒速日命が後の皇室に繋がることや、後の世が饒速日命のもたらす(カバラの)恩恵によって栄えることなどが歌われているのであ る。

以上、筆者は饒速日命が神話における国つ神、中つ神、天つ神の三者を一

人で演じ切っているとみる。なぜなのか。そこには既に前章で述べた神の計画の成就に賭ける目論見と思い入れがあったと解釈するのである。それは後程述べる

ことにする。

大和朝廷成立の経緯まとめの意味で古代日本の黎明期に何があったかを時間を追って推理してみよ う。

饒速日命と物部氏は、先住民があまた部族を形成する中に、後から独特の 文化を持って浸潤していったもののようだ。彼らがカバラに基づく国土計画を企画し、日本国土を経営しようと図った当初は、縄文式文化あり弥生式文化あり で、林立する部族が様々な祭祀を持っており、思想的に容易に浸透できない状態だったに違いない。

だが、情報を集めると、河内大和地方に相当な力量を備えた部族があっ た。東日流外三郡史によれば、すでに五畿七道の広範囲に渡って今の首長国連邦にみるような緩やかな部族連合体が形成され、時に応じて首長が集まり合議がな されていたという。その部族間問題の調停に当たる中心的な族長が河内大和の安日彦とナガスネヒコの兄弟だった。

饒速日命は二十五部の物部とともにナガスネヒコの本拠地河内に到り、そ こで民心を引くために不思議を演じてみせる。トリックであったか否かは知れないが、かつて聞き知っていた中東の奇跡を起こした男の例に倣い、天降した神で あると告げ、病人はおろか死人さえも蘇生して見せた。予言や占いなども用いられただろう。

効果は、パレスチナ同様だった。噂は人々の間に広まって、ナガスネヒコ も聞きつけ、一行が館に呼ばれ、酒宴となる。そのうち 身体の大きさで圧倒していたナガスネヒコも、饒速日命の巧みな話術と独創的な考え方に圧倒され、彼 に祭事を任せることにする。

饒速日命の驚異的事績の噂は首長会議の席から各地に飛び、信仰を集める 形で中部から中国地方に掛けて一応の定評を掴んだ頃、続いてかつて誰も見たことのないデザインと金の光沢を持つ銅鐸が配下の物部の手で作られ、共通の祭祀 を奉る気概のある部族に普及された。驚異的な魅力を持つ銅鐸の登場に、旧いシャーマンの支配した各部族は祭祀の在り方をめぐって内外で混乱し、度々ナガス ネヒコの手を煩わせたが、かつての銅剣銅矛に替わって着実に銅鐸は普及していった。

戦勝の象徴である祭祀用の銅剣を捨てさせ、祭祀による現世利益に人々を 導くことは、重要な懐柔策でもある。また、祭祀形態が中央から発せられることは、とりもなおさず中央集権の始まりであり、饒速日命が初めて民心を集める主 君としての足場を築いたことになる。ナガスネヒコ兄弟は、これに対してどうすることもできなかった。

饒速日命はナガスネヒコの妹を所望し、これも認められる。こうして共同 統治の運びとなる。饒速日命はナガスネヒコの前でヤタノカラスを広げ、大和を中心とする国土計画について教え、カバラの原理に基づく聖地を創る構想を話す のだった。そして、湖であった奈良盆地に土砂を入れて埋め立てるための労働力を要求し、ナガスネヒコは困りつつも、この驚嘆すべき博識に神の所作をみて了 承する。こうして成ったのが、今の唐古・鍵遺跡であった。しかし、打ち続く労務に、慣れない民は疲弊し反感を持ち、続く生駒山系を最短距離で貫通させて湖 の水を速やかに抜く案は浮上した。

その頃、密偵の報せで、九州に日本を統ずるだけの力量を備えた倭の部族 が台頭、民族的にも近く(東日流外三郡史によれば同じ日向族だったという)、馬を操り、鉄の利用を心得ているとのこと。ならばと、饒速日命は方針を切り替 え、倭軍の道行きの利便を図ろうとする。饒速日命の招請に応えたか、倭軍は動いた。

「神武天皇東征」の段には、神武軍が熊野山中で疫病により疲弊していた とき、天照大神と高木の神があい諮ってタカクラジに指示して霊剣を神武天皇に授け、この威光で軍の士気が鼓舞されたというが、後にこの剣は石上神宮に置か れることから、この経緯に物部氏が関与したことは明白となる。

次に、高木の神は、ヤタノカラスを遣わして神武軍の道案内をさせる。こ れは戦略上の実地図が与えられたことを示す。

戦局は、ヒノモトの内部分裂が生じたことで、進取の気性と鉄器の利用に おいて勝る倭軍の勝利であった。ナガスネヒコ軍も善戦して紀ノ川沖の海においてイツセノミコトを敗ったが、本土決戦において、秘図ヤタノカラスを駆使した 熊野回りの神武軍と、皮肉にも饒速日命とナガスネヒコの妹トミヤビメの間にできた子、ウマシマヂの挟み撃ちに遭い、ナガスネヒコは最後を遂げ、安日彦は従 う者と共に蝦夷地へ落ち延びていった。

だが、東日流外三郡史は判官贔屓にも、ナガスネヒコも生きて落ち延び、

安日彦とともに東北で好意的な諸部族を束ねて荒吐という連合国家を創り、以後長きに渡って大和朝廷を反乱によって苦しめたと伝えている。

日継ぎの役割は大和に引き継がれた前々から度々参考としている旧事本紀は、聖徳太子と蘇我馬子の共作とされる が、実物は蘇我氏滅亡時に焼失し、現在あるのは燃え残りをもとに平安時代になって復元された偽書とされ、それゆえ内容の信憑性にも問題があるとされてい る。それでも真相を秘めた内容であることは見てのとおりで、秘教と対立する側の名を明らかにする以上、まだしも隠蔽のフィルターのかかりの度合いの少ない 書と考えてよいかも知れない。

旧事本紀は、その後の神武天皇と饒速日命の尋常でない接触を語ってい る。

それによると、神武天皇は饒速日命から天つ日継ぎの印である「十種の神 宝」を受けて大和朝廷を打ち建てたという。また、天照大神の別称を以て饒速日命の尊称としていた経過もあるといい、ニニギノミコトのモデル人物でもあるの なら、実際は饒速日命が天つ神の本源であり、そこから譲位されて大和朝廷が成立したことが窺い知れるのである。

ところで秘教組織では、資格があると認めた者の参入に際し(過去の自分 の)死と(新たな役割における)再生を象徴した密儀を執り行ない、秘教知識を象徴化した物を伝授した。もしも、饒速日命が秘教組織の高官なら、神武天皇に も、またその後の歴帝にも同様のことが行なわれていたのではあるまいか。この時、カバラに言うセフィロトの10の特質に対応した象徴物、十種の神宝が伝授 されたが、これが後に三種に変化していったと解されるのである。

歴帝の即位式は国民に形を示すものだが、日継ぎの御子誕生の儀式である 大嘗祭は、前日に行なわれる鎮魂祭と連動した死と復活の密儀である。いかなる儀式よりも重要視され、これによらない天皇は半帝と指弾されたほどであったと いう。多分に参入儀礼の意趣を汲むものであるため、省略することは伝統的に憚られたと考えられるのだ。

むろん大嘗祭は、天武天皇期に形式が整備されたとされる。だが、その前 身は秘教であるゆえに非常に内々の形で存在したのではあるまいか。後程述べるが、秘儀が大々的に公になる時とは、それなりに重要な意味を持つのである。

旧事本紀はさらに、神武天皇以後の天皇の皇后は代々、饒速日命の血族か ら出ていると語る。つまり古代皇室と秘教の結びつきは、日本独特の縁戚関係という補完をとって開始されたことになる。かつて父系において断裂が指摘されて いたのであるが、最近の研究では、母系において血脈は保証されていたとする説が出されている。だが、もとより秘教的繋がりの中においては、血脈は秘儀的役 割の継承における魂の誓いほどに重要ではない。 では、いかなる役割が大和に引き継がれたのだろうか。それは、神名を解釈すればどのようなものであったか が分かりそうだ。

「ニギハヤヒ」の語義には、賑わいを速やかにもたらすという意味が込め られている。また、皇祖であるニニギノミコトの「ニニギ」は「賑」の強調形となっていて、大層な賑わいといった意味になる。よって、この両者の意味はほぼ 同義であり、神話の形を借りて、皇孫である神武天皇に、この国に豊かな繁栄をもたらす役割の継承があったことを示しているとみてよい。

また、「日嗣ぎの御子」にいう継いでゆくべき「日」とは、通説では太陽 神の霊であろうとされているが、「日」に含まれる万物を普く照らし豊かにするものの意味を広義に捉えて、万物を導く知恵、知識という解釈ができる。

カバラからは後世の物質的発展の引き金になったアイデアが多く出てい る。そうした知識が日本では「日」と呼ばれていた可能性がある。たとえば、聖(ひしり=日知り)、辺つ火(へつひ)は、それぞれ知識を以て統べる者、物質 的充足をもたらす知識(「へっついさん〓かまど」はそのシンボル)を示している。とすると、「日嗣ぎ」とは知識の継承のことで、「ニニギ」はそれが活用さ れ実現された理想形であることになる。

為政者にとって、古伝の知識こそは何にも代えがたい宝であった。無知な 時代にあってそれを以てすれば、力も富も意のままになるはずのものであった。加えて神意に適うこととなれば、参入を志す者も多かったことであろう。忠実な 側近豪族の多くが参入したときに、その結束を確約し繋ぐのが、神話上の繋がりある神々の戴祖であったと解せる。もし、古代皇道なるものがあったとすれば、 それは古伝の知識による理想的古代の復興と繁栄を導く方針であっただろう。

むろん秘儀に関わることゆえ、こうした経緯は隠蔽された。しかし、こう

して登場した古代皇室は、すぐれた知識と支援体制を背景に歴史を所期の理想に向けて推し進める立場上、プライドには高いものがあり、自然と随所に顕れ出

た。

ヘブライゆかりの者にはサマリアと聞こえるスメラミコトの意義も、インド神話

の大世界にそびえる山、須弥仙(Sumeru)や、またSumer-aとして、シュメール(Sumer

)の開顕(a)という意味が暗示されている。古語における国際性を持った掛詞として、関連づけて解り得るあらゆる者に対して、最も縁起の良い名で最高者が

ここに在りと示してみせることを行なっていたようなのだ。

そのシュメールはさらに、洪水以前の一大文明へと繋がっていた。皇室の 万世一系性は、根拠のないことではなく、幾世にも渡る知識存続の流れの連続性を保ってきた古代皇室にとって、その栄誉ある称号さえも相応しかったのであ る。

聖徳太子が中国にあてた親書の書き出し「日出る(秀づる)ところの天子 より・・」も「日」の意義を折り込んだもので、古代知識の出自たる国の天子ここに文明を興すとの意気込みを誇示しているのである。

だが、こうした尊大さは、中国の日本研究に拍車をかけ、違った形での侵 略の先駆けとなったことは否めない。やがて古代皇道には、外圧が加わってくるのである。

その前に、古代日本の秘教組織が果たそうとしていた「神の計画」が、ど

のようなものであったかを話しておこう。

(2)贖われた秘儀成就

神の計画成就にかける情熱古事記にはその当時としても古事であるところの超古代の歴史が盛られているこ とは既に述べてきた。それは今の時代に続き、何やら歴史の終局に至るまでの預言さえなされているかのように続いている。

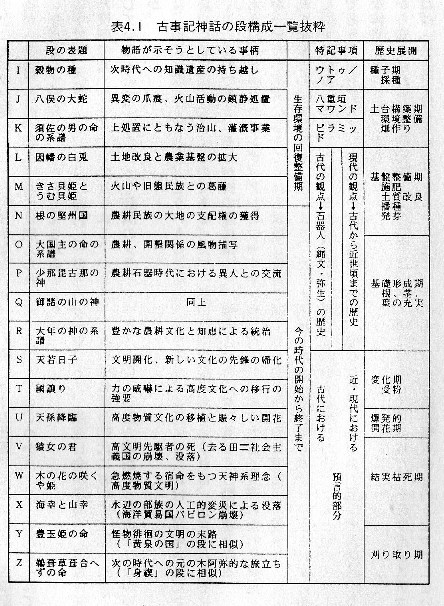

表4.1は既出の古事記の物語構成一覧表2.1における今の時代の始ま り(穀物の種)からの部分を再掲したものである。前の(収穫の)時代が終わり、神々の力で環境の復元と安定化がなされ(畑が耕され)、穀物の種子が持ち越 されて播かれ、地下から今の時代が芽吹き、根茎葉ともに長い時をかけて育つのが、大国主命の期間であると位置付けられる。

それを開花結実させるための「国譲り」の過程が示され、次いで天神系の 文物による文化の爆発的開花があり、やがてそれもほどなく終わり、果実の善し悪しが量られるという一連の脈絡のない筋書がそこにある。

この観点からした「穀物の種」から「豊玉毘賣の命」は、植物の一年生草 本(穀類)の一生と、歴史の1サイクル(始めから終わりまで)が似て違わぬことを表わすものであり、それは上つ巻の完結するまで語られているのである。い かに、古事記の制作が後世のものとはいえ、時代が完結するまでに至っていない時のものだとすると、どう解釈することができるか。

古事記にカバラが関わることが明らかなら、カバラの核心は神の計画であ るゆえに、古事記の物語も後から身勝手な話が創作され付け加えられたのではなく、始めから一言一句変えられてはならない預言として存在していたと考えられ るのである。

その中で、「天降」の段こそは「顕わし」の究極の事象であり、饒速日命 が専心して後世に託そうとした役割であったように見受けられる。つまり、これ以降は彼の時代において、既に預言として存在していたもので、彼にとって神の 計画のクライマックスと捉えられた事象だったのではなかっただろうか。

では、預言が成就するとは、どういうことを言うのだろう。普通に考えれ ば、預言されたとおりに歴史は自然に運んでいくものである。だが、神の計画の推進者からすれば、預言された形に歴史を導くことなのである。それが神の意に 適った、賜与された役割に基づく行動原理となる。

たとえば、アメリカインディアンのシャーマンは、自らの部族の先行く安 寧のために夢見をし、そこから神々が部族に与えてくれる試練と恩恵に関する一連の預言的象徴物語を授かり、現実世界でそれを祭儀として象徴的な形で実演す ることにより、試練は克服され次の新たな事象を招来できると考えていた。それは、聖書の預言に匹敵するほどの壮大な天と地のスペースドラマであり、イン ディアンのする奇妙な鯨面、装飾、踊りはそれに基づき、至って象徴的かつ意味不明な体裁をとったのである。

神から知らされた預言的物語(神の計画)は、必ず現実すると信じられ た。それゆえにステップを踏まねば(現実的な形を無理にでもとらさねば)、次のより良き計画が現実のものとなってこないという考え方を、古代のシャーマン はかなり共通して持っていた。インディアンは、平和な祭りで手続きを踏もうとしたが、オリエントの流れを汲む者は、現実行動で手続きを踏まえようとしたの である。

饒速日命も、祭儀の形ではなく、現実行動を以て「国譲り」をシミュレー トし、さらなる手続きを導こうとしたようだ。

そこで、朝令暮改となって申し訳ないが、前述のように饒速日命は自らの 事績を神話に隠蔽したのではなくて、神話に示されたことを「神の計画」として、その預言完結のステップを自ら踏んで、次代の後継者に繋ごうとしたのである と結論づけたい。

預言に相当する箇所は、饒速日命の時代には「国譲り」「天降」以降の段 に相当した。そのゆえに、饒速日命は計画遂行者として、自ら主要な立場を異とした幾つかの「時の兆候」としての人物像を描き切ろうとしたのである。既に見 たように、彼は神話上の神々の三役も四役もこなそうとした。

饒速日命は、神の計画全体を促進する触媒の役割を担っていたのか、彼の 名からは、すみやかな賑わいの時代の招来を示し、すみやかな究極目標の成就を導こうとしていることがみて取れる。秘教組織高官としての焦りに満ちた、一代 における使命の成就を願望した形跡をみることができるのである。

だが、それも短時に終わるとするのが預言なら、果たして饒速日命の真意 はどこにあったのだろうか。

そこで参考になるのが、過度の繁栄は不遜と退廃を呼び、更なるクライ マックス、収穫(成果の判定)の時の前奏にすぎないとして、重点を最後の局面に置く聖書である。

キリストは「神の収穫の時」を事物の体制の終わりの時と定義し、黙示録 も葡萄の収穫に掛けて、人類の歴史的に為した結果を神が刈り取ることと位置付けている。だが、その事態は、神への信仰を持つ者にとっては、すみやかな招来 が望まれる事態となっていることに注意が要る。これが、現在においても敬虔なユダヤ教徒、キリスト教徒の偽らざる心境であり、神の計画推進者にとってはな おのことに違いないのである。それは翻って、救世的行為になるという逆説が成り立つのである。

では、彼の演じた「国譲り」の後、「天降」において起こり得べきことと は何であったのか。古事記には、表4.2のような要目(時の兆候)が書かれている。

この中で、五伴の緒の神々とは、五分野の専門技術者集団のことであり、 カバラの五学問とも対応し、二十五部の物部(技術者集団)の降臨でシミュレートされている。

神名でマサカアカツカチハヤヒの「吾勝ち勝ち」とは、「最勝の」という 意味で、インドでは比類なく最高の絶対的存在者に付ける敬称バガバーンに、ユダヤ的に言えば、「万軍の」に相当しよう。ハヤヒは速やかにもたらすの意味 で、饒速日のハヤヒでもある。オシホミミは計画推進の本体の意味で、総じて背後に尊崇されるヤーヴェ、もしくは秘教組織を示すだろうか。

また、高木の神の「高」とは語義的に「杲」であり「明かされた木」と いった意味で、生命の木を暗示する以上、高木の神とはカバラ祭祀の神格化神なのであり、実体的には秘教組織を暗示しているのである。この神の娘ヨロズハタ トヨアキツシヒメと最勝の知識神オシホミミノミコトの間にニニギノミコトが生まれて、この神をまず天降することになる。つまり、ニニギの状態は、秘教組織 の努力で、カバラの知識が活用されて、全ての産業が隆盛を遂げる形で、実現せねばならないこととされているのである。

こうして、その当時の解釈としては、表4.2のような具体化物が、時の 兆候として考えつかれ、預言成就の証とされるべく登場するに至ったようなのである。

全体の実現は饒速日命だけでは無理で、大和朝廷にゆだねられた。そし て、ついに天武天皇期に成就を証しするための綱領がまとめられ、平城京で形式が完成され、平安京にニニギの要素が全て出揃ったと判断されたようなのであ る。

だが、その実現に曲折がなかったものかどうか。

卓越した知識と強い役割意識を持った古代皇室は、大和支配を揺るぎないものに すると、新しい文化の様式を次々と生み出していった。

飛鳥時代、古代政道はゆらいだ

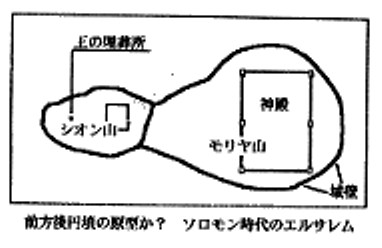

巨大前方後円墳の造営は天皇の支配権の絶大さを内外に示すと共に、秘儀 伝承に力と誇りを持たせるものであった。そのデザインはエジプトのアンク十字に似、またその全体像は、ソロモンの築いたというエルサレムをほうふつとさせ る。後円部がモリヤ山、前方部がシオン山で、その上には建物こそ築かれなかったが、円筒埴輪などが城壁よろしく取り巻き、前方部地下には王の埋葬所が置か れていた。これらは、過去からの伝統の拠り所を示し、彼らにとっては後世に神の計画の中で占めた位置と、成し得た実績を不滅の状態で残すことに繋がったは ずである。

だが、秘教組織の計画も、日本の統一支配が安定を見せる飛鳥時代になる と、秘儀伝承体制が根底から揺らぎ始めたのである。

その原因は、豪族の利害進出、大陸文化の流入、そして仏教推進勢力の拡 大などであったが、やはり最大のものは陰の主役である物部氏の本流が滅んだことであろう。この辺の事情を具体的に次のように推理してみた。

持ち伝える知識が世界に誇れる勝れたものと分かっていても、明確に実現 が見通せるものでもないことに労力をかけることに対し、現実論的な動きが出てくるのも無理からぬことである。そうしたとき中国や朝鮮には実用レベルの知識 があまたあり、日本がこれを越えるためにも、まずこの文化を取り入れ、研究しなくてはならなかった。ところが、知識志向の目的意識は、やがて文物輸入の目 先的なものにすり変わっていった。それは意識の薄い新興豪族から始まり、やがて豪族間の利害対立を引き起こすこととなる。

漢語の浸透も、大和言葉で知識伝承してきた体制にとっては重大事であっ た。それまで日本には、オリエント系の神代文字(サンカ文字)の有ったことが確かめられているが、出自に関わる秘儀として公にできず、かといって知識伝承 は「口から耳へ」の口誦が伝統であったから、もろに弱点を突かれる形となった。漢字に訓を当てがう方法で帰化させつつ、日本語の独自性は守ったものの、こ の研究のために優秀な人材が多く流出した。

思想面でも大変なものが入ってきた。仏典中最高と言われる法華経が早々 に伝わり、聖徳太子がその説明書を書いた。これと神道の奉ずる神話を比べれば、自ずと優劣が捉えられてしまう。たとえば宇宙論では、神話は天地が基本三神 から開始したとするのに対して、法華経は無数回の宇宙の興亡が有ったが、その前から仏が居たと言い、まず神と仏に規模的な差があることが明白となる。加え て神々はまだしも輪廻の中にある存在であり、将来的に仏教に帰依し流布の守護者になる運命だという。

また、仏教が人の救済に主眼を置いた明確な哲学を有していたのに対し、 神道は神々への畏怖と現世利益に関わる崇拝にあり、本質的なものは秘教だったから、貧しい人々の心の窮状を救うものにはならず、一般受けしなかった。ゆえ に馴染みのない新興豪族や大衆は自ずと仏教に傾き、神道はエリート化し旧態的なものとなっていった。

神道と神話の裏に隠された知識は、別の面で優れていたのであるが、秘儀 であり、現実に即した対応法を持っていなかったために、当時の学者からして偏見を抱いたのである。このような優劣論議が中央で広まると収拾がつかなくな る。新興蘇我氏は、帰化人の出で仏教擁護の最たるものであった。

秘教組織も蘇我氏の存在を政治的地位ほどに受け入れるには至っていな かったのだろう。たとえ参入したとしても、公にされた権力構造とは別に、組織の中での階層があり、それに応じた秘儀の開示を得るしかない。その不満が、賢 い聖徳太子や特別な権力を持った蘇我氏などに昂じたとしても不思議ではない。聖徳太子は、文面であえて中国を挑発したが、これは日本古来の旧態文化に対し て、外圧による改革を間接的に狙ったものであったと解せなくない。

この頃、中国(隋)は煬帝の時代で周辺諸国への覇気を十分にし、かねが ね僭越さを露骨にする日本の根底に在るものの調査を行い、帰化人を使ってその破壊のために策動していたこともあり得るであろう。それは唐へと引き継がれて いく。

また、ユダヤ組織の内部でも勢力の凌ぎあいがあった。参加に遅れをとっ たユダヤ系の秦氏が正統派物部氏を快く思わず、秘教組織の進める計画を、自らの得意とする大陸文化で贖うことを進めていったのである。聖徳太子を資金面で バックアップするとともに、馬子との志を固め、物部氏と敵対した。

厩戸皇子とは、これまたキリストに類似する厩で生まれたという伝承を持 つ。キリストがパリサイ派に対して革命を起こし、かつて物部氏の祖、饒速日命がそれを範にして日本を神の計画に沿わせる革命を行なったように、今度はその 流れを打倒すべく、仏教による救世革命を起こしたのである。何とも因縁深い成り行きではあった。

当然ながら、物部氏はこうした成り行きに古代政道存亡の危惧の念を抱 き、大陸からの帰化勢力に真っ向から対抗した。守屋の代になると、後にキツツキならぬ寺ツツキと形容されたように、激しく仏教を攻撃し、疫病の蔓延を口実 に寺院を焼くに至った。

当然、帰化勢力は馬子のために働き、諜報合戦が展開されて物部氏が滅ん

だのは周知のとおりである。それでもこの直前に守屋は、裏方に撤するという原則を破って用命天皇の崩御を機に、一挙にクーデターを行なおうとした。それほ

ど切羽詰まっていたのである。

大化の改新は古代政道の改革を意味する

このようなどうしようもない成り行きに、英断を下したのは中大兄皇子で あった。彼は打ち続く政争に古代皇道の権威の失墜を見て取り、陰の監督的存在であった物部氏の本流の滅亡をきっかけに、政治と秘儀伝承の役割の分離を図っ たようなのである。むろんこの計画には、中臣鎌足も関与したが、皇子も彼も秘教組織員であったはずだから、おそらく組織内部で将来構想を巡っての相当な論 議があったに違いない。

政治をほしいままにしていた蘇我氏を滅ぼした背景には、まず秘儀の歴史 の漏洩を未然に防ぐことがあり、加えて新来の帰化勢力の気勢を削ぎ、大陸の政治的関与を弱める必要性があった。日本侵略の一つのハードルを文化の移植とい う形で越えつつある以上、急進的な蘇我氏を介してのクーデターという形も考えられたからだ。

それと共に、古代皇道の目指していた非現実的な理想から脱却することに 主眼が置かれた。その理由として、蘇我蝦夷邸にあった履仲天皇時代からの撰集の資料、天皇紀、国紀ほかの重要記録の焼失の事件がある。表向きは蝦夷の「な らばもろとも」の逆上から起きた事のようだが、これは翻って皇子の謀略であったと解されるのである。

焼失した記録の中には神代文字の書物など、秘儀に属することが多分に含 まれていた。重要記録には超古代からオリエント、さらに皇室の歴史をも含む、日本統一支配の原理なども記録されていただろう。(秀真伝、九鬼文献などは分 家筋に伝えられていたものだ)馬子や聖徳太子がそれらを一読したことも想像に難くない。そうである以上、よもやそのような宝を犠牲にする愚挙はあるまい と、蘇我氏は立場上権勢を奮うこともできたわけだ。むろんこれらの秘密史を読み解いた蘇我氏の手になる原・旧事本紀も含まれていた。そのようないわば弱点 であり火種になりかねない秘密共々葬り去ったのであろう。

燃え残った史料の一部が船史恵尺の手で救い出されて皇子に献上されたと いうが、これらが皇子の新方針で顧みられたかどうかは疑わしい。こうして秘儀は口伝の中にかろうじて残されることになったが、天武期には宮中に設けられた 「語部」も衰え、知識は存続に耐えない状態に陥っていたようだ。

だが、記録の消滅を機に、歴史と建国の志を修正しようとする意図が生ま れた。天皇の万世一系性が強調され、天下に二君無しと殊更唱えられるようになったのもこの頃のことである。天武期には、参入儀礼を壮大化して王権交替に特 別な形を与えた大嘗祭の儀礼が作らたが、物部氏滅亡をきっかけとして、秘儀伝承の求心力が削がれた結果であることが否めないのである。

時の斎明女帝は、過去の伝統の中絶と、政争明け暮れる政局にやりきれな いものがあったのだろうか。海外や蝦夷地のまれ人との親交を篤くし、汎中東まがいの運河、狂心渠を造ったりで民心の反感を買っている。だが、これも一つの 秘儀的役割の達成であるに違いなかった。というのは、この頃にはそう定かではなかったにせよ、究極の歴史目標の達成、すなわち平安のエルサレムの実現と、 すべてのユダヤの系統の一本化が漠然と予想されたからである。

女帝の奇妙な懐古趣味への反感は、現実政策を以てする天智天皇の好評へ の布石になった。彼はすでに実用化されていた中国の画期的な知識をもとに水時計を造営するなど、帰化勢力にも配慮を怠らなかった。実勢的には過去を拭い去 り、大陸文化重視の方向に、日本の行く末は軌道修正されたのである。

こうして旧態的な政道は改革されることとなった。「大化」とは確かに古 代的皇道の方針の大変革にちなんでいる。これ以降、歴史は尚早さを孕みながらも、秘儀成就へ向けて急加速するのである。

だが、その後に立った天武天皇は新方針を継承しながらも、穏健派であ り、秘儀の先行きを考えられ、古事記編纂の準備を開始された。知識については、重要な記録はもはやなく、先の急変革と支配層の変化で、宮中や諸豪族の抱え る語部の機能も衰えていた。古事記序文からは、文字で記さざるを得なかった経緯が窺える。

だが、事はそう単純ではない。秘教の掟として、秘儀が開示される時は、 秘教の役割自体が終結を迎えるときに限られるとされる。ただし終結といっても、この場合頓挫ではなく、それがたとえ当初の志と違っていたとしても、形はど うあれ成就が必要とされるのである。秘儀伝承の役割が「ニニギ」にあるなら、それがまさに成就するとき以外にない。

だから、カバラの祭祀曼陀羅の中心に据えられるべきエルサレムに象った 「ニニギ」実現の都の具体的構想が、天武天皇の頃にはすでに定まっていたはずである。その最初の実験型が、彼の意志を継いだ持統天皇の藤原京として早速デ ビューを飾った。それは規模が小さいとはいえ正方形で、エゼキエルのエルサレムを模したものであった。

だが、京城の原型を提供しただけで、藤原不比等の提言で短期に見捨てら れ、民衆の疲弊の中、本願の地に平城京の造営が強行された。その労力は、京師の敷地の造成(80万立米)だけで延べ三百万人、五千人日とみられるが、建物 をも入れるとどれほどの規模になるか見当もつかないほどだという。それらすべて近隣の農家から徴用されたものだった。

物部氏の本流が健在であればこのように運んでいただろうか。あまりにも

性急で、無駄と無理の多いものだった。それでも賑わい豊かな「ニニギ」の状態を演出するため、造営に伴い首都の権威付けや人口の集中が図られ、繁栄の状態

の保持に気が配られたのであった。

ニニギ預言の成就こうしてやや前の大宝律令制定と元明天皇の平城京遷都による新時代の体制確立 がなされ、時と場所を選ぶように歩調をあわせて古事記が制作された。このとき、古代政道の役割の終了(顕し終わり)が形式的に完成されたのである。よって 古事記は、秘儀を封じ込めたものであると同時に、古代政道の墓誌というべきものなのである。

太安萬侶はこの執筆のために敢えて「多」の姓を、僭越さを孕んだ「太」 に改めている。そして、不名誉な事績を咎められるように呪咀的な墓葬が施されたのであった。

また、語部の舎人という稗田阿礼は、むろん一人であろうはずがなく、平 城京造営がさらに先に延びても問題のない長期的なプロジェクトチームであっただろう。その名から見た意義は「日枝の顕れ(古伝知識の分枝の開顕)」とな る。

まとめよう。

饒速日命は、日本という国で果たされるべき預言を携えてきた。ナガスネ ヒコとの戦いは、後の歴史を秘儀の軌道に載せる革命であり、大和に志の橋渡しをすることの中に、多くの預言完結のステップを折り込んでいた。

彼の実現すべきと考えた預言の究極目標は、少なくとも黙示録が描くよう な終末後の楽園世界の招来のようなことではなく、自ら神名に称したように、「賑わし」にあった。つまり、古伝の知識による文明の復興である。それも、継承 者がスメラミコトとされたように、シュメール文明が理想とされるべきものであっただろう。

飛鳥時代になって、確かに賑わいの兆しが見えてきた。しかし、およそ大 陸文化によるもので、古伝側の立ち遅れは否めず、物部守屋が禁戒を冒して政権を握ろうと焦るほどの混乱期ともなった。

だが、主体の守屋が政争に敗れ滅び去ると、急進派の中大兄皇子が秘儀体 制存続に疑問を投げ掛ける大化の改革を試みた。それは勢い、解体の方向に促進されるところだったかも知れないが、大友皇子が壬申の乱に敗れ、穏健派の天武 天皇により、寛徐な成就のプロセスを辿る方向に修正されたとみられる。

「ニニギ」の在り方について、大陸文化による開花という顕れ方のあるこ とも吟味されたことだろう。救世に明確な指針を与える仏教が新たに国教として据えられた。ニニギノミコトの天空(から)の御座が、朝鮮(韓)、当時の大陸 を支配した中国(唐)と共に「から」と呼びかえられたのもこの頃のこと。こうして、秘儀成就を大陸文化で贖う方法も善しとして採用され、平安の地を設営し てニニギの事象が演じられるに至ったのである。

この頃、ようやく水気の引いた、かの祭祀曼陀羅の中心における、あらゆ る土木技術の粋を駆使した平城京の造営。まとまった律令政治機構と、国内統治形態の完成。学問の興隆。四方を走る大路での官吏、民衆、帰化人、外来人、文 物の賑々しい往来。勾玉、銅鏡、銅剣を主体にしたあでやかな装飾祭具の使用。これらは古事記「天降」の段に書かれた預言をまさに辿る業績であったのだ。

これに伴い、秘儀のどれほどかが文字を使い古事記として公となったの は、秘儀成就の証であり、最終目標の実現を迎える時が来たからであった。ただし大陸文化(漢語)に取って代られた皮肉な記録とはなった。

だが、蝦夷地にあった旧ヒノモトの勢力は、この成り行きをどう思っただ

ろうか。特に奈良時代になってから、蝦夷の反乱が規模を大きくし、回数を重ねたのである。その理由は、多分に蝦夷の指導者層にも理を知った者がいたという

ことだろうか。物部氏の傍流が蘇我の弾圧の時代に逃れていたことでもある。秘儀成就のあまりに尚早な形式的すり替えに抗議し、大和の政治に実らぬまでも干

渉しようとしたのではあるまいか。

ユダヤ結集政策の顛末大和朝廷には、そもそもユダヤの民の一本化を図るという古来からの使命があっ たと始めに述べた。それは別個に考える問題として、ここでまとめよう。

失われた十支族は、日本に来て確かに見つかったのであった。しかし、彼 らを併合する前に、先住民の国家という障壁が立ち塞がっていた。その懐柔から始めるべく饒速日命は帰化したとも言える。

だがそれはすぐに侵略へと変貌したために、このやり方に反発したユダヤ の民も多かったに違いない。彼らは本来、平和を希求していたからだ。東日流外三郡史によれば、ナガスネヒコの統治は平和であり、彼らの望みを満たすに十分 だったようだ。そこに新来者の民族一本化の思想はどう映っただろう。

結局、民族はまたも離散してしまう。だが、彼らは海外に去ったわけでは なく、多く蝦夷地に集結し、新たな国を築こうとしていた。それが東日流外三郡史にいう荒吐国だ。

これを見た朝廷は、彼らをより遠くに行かせないために、様々な対ユダヤ 引き付け政策を繰り返さねばならなかった。サマリアの皇帝を喧伝し、また大和の聖地にやがてエルサレムが発足すると宣伝したはずである。すると否応なく、 大和に注意を向けざるを得なくなる。

東日流外三郡史によれば、初代から九代までの大和の統治期間は極めて不 安定で、何度も蝦夷地からの大和奪回の戦闘が繰り返され、皇位それ自体が何度か蝦夷が擁立したものとなったという。だが、大和の国体は依然、維持されてい た。それは、官僚組織がしっかりしていたからであろうという。(*45)

代表者がすげ変わる程度で済むなら、むしろ政策的に望ましいものともな る。というのも、聖地大和はいつの日か奪回し得るものと、彼らの希望を常に大和に向けさせることができるからだ。その気概が見られなくなれば、逆にわざと 遠征軍を送り挑発したりもしたかも知れない。それゆえ、少なくとも飛鳥時代まではお互いに馴れ合い的な戦いを繰り広げていたのではなかろうか。 大和朝廷は、長い歴史の中で神与 の役割を果たす大きな責任を負っていたのである。

さて、ユダヤ一本化に顕著な業績を上げたのは、応神天皇と母神功皇后で あろう。朝鮮半島出兵は、ユダヤ民族遊離の陽動作戦であり、後の応神朝における大量帰化に繋がったとみられる。

「応神」とは、後世の諡号であるが、その「応」とは、仏教にいう応身すな わち権化のことであり、よって神の化身という意味が込められているわけである。この神とは、誰あろう、ヤーヴェに違いなく、ヤーヴエがエゼキエルを介し民 に対し下された契約を具体化した最大の人物ゆえに、応神天皇は神の化身と考えられたのであろう。

そして、応神天皇は母君と共に八幡神社系に祭祀されたが、この「ヤハ タ」は、かの紀元後数世紀を経て失われたというYHWHの発音を残していそうである。というのも、権化は天に還って、本源たる八幡の神、ヤハの神となるの であるから。

時代は下り、饒速日時代からの眼目である賑わいの都造りが着手の運びと なる。それは第二のエルサレムであり、まともに進めばその時、蝦夷地のユダヤとの和合がなされ、彼らは呼び戻されることになっていたかも知れない。斉明天 皇の蝦夷人の饗応は、その外交政策のおぼろげな予感が誘ったものであったと解せる。

だが、物部氏の本流の滅亡で、正真な計画は頓挫してしまっていた。それ でも、その展望は伝授されており、大和朝廷には国造りに関する新たな独自の動きが出てくる。そして、主流化しつつあった目の前にある大陸文化による贖いが強引に行なわれた。

これが当初の方針と大きく異なるゆえに、知る者は反発し、ユダヤの一本 化の動きにも水を注す結果となる。古代政道の改革、カバラの影響の払拭の方針の時代にあって、その志があえて貫かれることはなかった。知る者の反発は、逆 に大和を脅かすことと捉えられ、先制的に蝦夷人や山に入った修験者など、国内外のユダヤの民への圧政となって表われていくのである。蝦夷地にはようやく武 将と呼ぶべき阿部比羅夫が送られた。彼はまた大陸のユダヤの外野的拠点、新羅とも戦うこととなった。

そして、過去の歴史が秘儀であるを良いことに、歴史上にはあたかも一本 化されるべき民族も事実もなかったかのように作り直されていくのである。その後も蝦夷の反乱はあったが、考慮するに足らぬ浮囚、蛮族の起こす事件として片 付けられていった。

そして確かにエルサレムは造られはしたが、配役が違っていた。舵取りを 失った秘教が政界を席巻し、異邦人と見なされた貧困に苦しむ民衆をよそ目に、京師に参仕する者だけは華美で豊かで平和という選民思想に基づいていたのであ る。

だが、こうしたことに今様の倫理観を適用すべきではない。ユダヤといっ

ても、キリストの教えがもたらされていたわけではないし、儒教も盛んではなかった。そんな中で、聖徳太子が初めて和と孝養を説いたにすぎないのである。そ

うしたとき、あるのはオリエント譲りの征服するかされるかの綺麗事も妥協も許さない血みどろの精神性であったろう。それに加えて、神と神の計画にかける信

仰と情熱が大きなウエイトを占めていた。計画成就の後に置かれるという理想世界は美しいかも知れないが、地上は血と泥で汚れきる宿命だったのである。

(3)寄道的雑考

歴帝在

位を推理する

記・紀に記載の歴帝の崩御の御歳に信頼性の無いことは知られているとお りである。衛生事情の良くなった今日ですら百歳を越える難しさのある中で、古代において記においては二十三名中八名、紀においては三十三名中十二名という ことが果たして可能かどうか。また、記・紀で同一の天皇の御歳がほとんどの場合相違しているのも、その曖昧さを裏付けている。

諸説では、複数の人物を一人物にまとめたのだとか、ひどい場合には架空 の人物を作り上げたなどというものもある。だが、そうした意見は古代史書類を端から否定することになるので、筆者としては賛成できない。だが、史書作成の 立場からすれば、対内外への公開文書であるから、政策上の配慮がなされたことは確かであろうと思う。

伝説的古代天皇の長寿の記載の理由は、一に神話形成に絡み、神々の系統 に連なるものとしての特質を強調すること、二に大和政権発足当時の混乱期の史実をぼかす必要があったこと、三に国際的な思潮である不老不死への願望(不老 不死は、道教、カバラ、ゾロアスター教、インド神話など古代思想上の普遍的な理想であった)を、対外政策上ある程度満たしておくことが望まれたことなどに よるのであろう。また、日本書紀の場合には中国の辛酉革命説を採用し、革命政権であることをにおわせることに力点があったとみる。

だが、古事記はその傾向に合わせはするものの、秘教の書であることか ら、何らかの真実を含むと解したい。つまり、天皇の御名や崩御年(十干十二支による)に関しては、墓誌にあたるため虚偽の記載が恐れ憚られたに違いなく、 曖昧であったり不明な場合は、むしろ記載されなかったものと考えられる。

それに比べて、書紀は大和朝廷の開始時点を基準にして、海外の史実との 整合をとるために、事績を年代順に折り込むことに注意が向けられすぎたことにより、逆に史実との矛盾が露呈されてしまった。神話部分も古事記とは同一神と みられる神名の読みがわずかづつ違っており、その意味するところも不鮮明である。また、書紀は古事記と違い、宮廷で講聴に供していたわけで、特段の秘儀性 を感じさせない。よって書紀は、古事記が開示されたといっても、秘儀的な真実をまだしも隠し措くためのおとり文書であったと考えられるわけである。

そこで、古事記は、なおのこと信憑性有るものに映る。この記載を真実と した場合、歴帝の崩御年は、かなりの程度推定できるのではあるまいか。

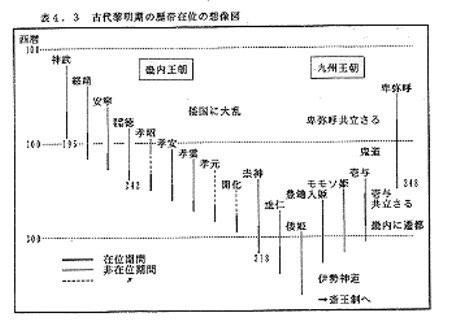

まず、前提として、当時の実在人物の寿命を、完うに生きた者で平均五十 歳と見積もり、七十歳から三十歳の範囲で考え、また先帝と次帝の崩御年の間隔として、明らかになっている第十三代成務天皇から第十九代允恭天皇までの平均 をとると16.5年となるが、これはこの間の歴帝の平均在位期間であると共に、御子をもうけた平均の御歳にもおよそ相当していて、妥当なものかと思われ る。

第十代崇神天皇以降は、かなりまめに記載されているので解明しやすい が、それ以前の天皇の情報が分かるようなら、これほどのことはない。

ところが、東日流外三郡史には、神武天皇、・徳天皇の崩御年を間接的に 物語るとみられる記載がある。

神武東征に敗れた先民族は蝦夷地に落ち延び、荒吐族として再起し、度々 故地奪回の反乱を起こしたという中で、「神武帝の乙亥年、荒吐五王が一挙して故地耶馬台国(大和)を攻め、日向族を誅伐し天皇を空位ならしめたるも、荒吐 一族の手研耳彦敗れたるによりて奥州に退く。荒吐一族の大和への遠征は爾来、歴代の帝在位に必ずや攻防を繰り返し、・徳帝の壬戌年、荒吐五王軍は大挙して 耶馬台国を攻むる。よってまた天皇の空位と相成り、ここに日向族と和交と相成れり」(荒吐戦乱録)とある。

書紀を信じられなくて、なぜこのような異端文献なのかということになろ うが、経緯を思ってもみよう。海外の歴史が、多く狂いもなく記載され遺されているのに、なぜ日本だけがわずか二千年の歴史が不鮮明であり得るだろうか。そ れは、史書が焼けたこともあるが、中央の政策により故意に隠蔽がなされたからである。ならば、そこと関わりのないところで記録された文書のほうが、より魅 力的であるに違いない。

そこでここでは同文献の記載を半ば信用して話を進めてみよう。これはそ れぞれの天皇の崩御年を意味しようし、突発的な戦乱という点では九代の開化天皇までを不安定な政局下にあるとみれば、多少寿命を短縮して考えるべきとしよ う。以上の前提から、妥当な平準化をして表4.3のように割り出した。

すると、歴史年代のほぼ明らかな魏志倭人伝で問題になる2世紀中頃(西

暦170年代末頃)にあったという倭国の大乱とは、神武天皇東征を語ったものとしてクローズアップされてくるのである。

卑弥呼と大和朝廷の関係を推理する

東日流外三郡史には「神武天皇の出自した日向族に、うら若い巫女で比味 子という者が居た」と記されている。倭人伝には、本来の王が遠征の途上にあるとき、本拠地の九州では女神官が内政を担当したことを言っているようなのであ る。

つまり、この頃、倭には割合安定的な本拠である九州の邪馬台国と、東遷 した不安定な大和(耶馬台)の二極状態があったと想定されるわけだ。

どの国でも戦略が絡む中、特に千古の盛衰を眺めてきた渡来民族ならなお

のこと、大和征伐のような重大事変のことなど、外国には知られたくなかったはずである。魏使は邪馬台国の外務官から聞いたとおりの内情を記録したとみえ、

まだどう転ぶか分からぬ畿内大和の情勢などは知らせずに、逆に小人の国がある(今の人ならそんな国は現実にありはしないと思うはずだ)とかいった魅力の無

い未開の蛮族の地の印象付けをしたのだ。そもそも「倭」とは、大国中国から観れば放浪民などに対して、自治居留を任せた人々のことで、朝鮮半島をも含んだ

東界の未開の地の民のことであった。その印象を、この時ばかりは十二分に利用したのである。

(この甲斐あってか、しばしの不通の期間を置いて、倭の五王の朝献が始まるが、

この時も中国は「倭」の意義に倣い、征東将軍という配下の大名といった意味付けの称号を与えているだけだ)

また、先述の・徳天皇空位の後の記述として「然るに、荒吐族の五王は日 向族との和を保つ得ずして、賛否甚だしく対立し、ここに五王同志にては、観松彦のみを残して奥州に引帰れり(観松彦は五代孝昭天皇)」とあり、また安東一 族記には八代孝元天皇を「荒吐一族より立君せし倭の朝廷に侵君せし王なり」と語り、九代開化天皇はその子だと書いていることである。

つまり、神武天皇から開化天皇の在位期に、かつて滅ぼし東北に追い出し たはずの勢力の反撃があり、何度も大和が奪回されたが、辛うじて国体だけは維持されたという。それは歴史学上でも謎の時期とされていて、崇神天皇以前はな かったとする説を生む結果にもなっているが、これは奇しくも西暦250年頃、魏志倭人伝の「卑弥呼亡き後男王が立ったが、国内の権力者争いで再び乱れたの で、壱与を立てた」という記載の期間にほぼ当てはまるのである。

本来は語るに語れぬ非常な不安定期であったために、政策上詳細な史書化 がなされなかったのである。不安定をカバーすべく、大和にある初代神武天皇から第四代・徳天皇の男王の系列とは別に、九州で卑弥呼が立ち、その後の天皇在 位の曖昧期から崇神天皇の頃まで、壱与が統治していたと考えられる。

鈴木旭氏は「幾度も蝦夷に皇位を明け渡しながら大和政権が維持されたの は、国家体制がしっかりしていたからだ」と言っている。その理由の一つが、彼ら新民族の出自地が百戦錬磨を経たオリエントだからである。政治を取り仕切っ ていたのは国王ではなく、知識を保持していた神官層だったという経緯もある。今でも、政治を取り仕切るのは政治家ではなく、官僚と言われるごときだ。

理由の二つ目に、九州と畿内の二極体制が挙げられるだろう。九州の方 は、実質的に女王が取り仕切っているとはいっても、形式は神託を借りた天上からの委任統治であった。古事記にいう「をみなご先立ち言へるはふさはず」を神 託の仲介者としての立場でクリアーしながら、託宣を下賜する天照大神が女神となっているところに、実質的には彼女が取り仕切っていたことが窺い知れる。こ の名残は、後の神功皇后のように神託を告げる皇后や、巫女としての力が無くとも政治力が有れば皇后が皇位に就くことができたことにみられる。

卑弥呼の鬼道と外交方針を引き継いだ壱与は、魏、晋への儀礼を重ねる が、西暦266年を以て中国との外交は途絶える。この理由は謎とされるが、先説もあるように、九州から畿内大和へ本拠を移したことによると考えられる。九 州での立場が卑弥呼の時代から思わしくないこともあり、一方大和が崇神朝成立前後にあって、安定期を迎えていたことから、壱与は要請を受けて大和に移った のだ。

九州が手薄になり、中国との国交も途絶えるというデメリットはあった

が、かねて重ねていた中国外交は、大和統一を目前にした倭の権威付けの意味しかなかった。いざというときの援助については、すでに卑弥呼の晩年に狗奴国と

の戦いで使者を通じて相手をたしなめる程度のことしかできなかった。つまり、距離の遠さ、海上への関心の無さ、中国国内の不安定さなどから、援助もないか

わりに逆に侵略されることもないと踏み、防衛線である九州を離れたのであろう。

日の巫女の制度、鬼道とカバラ祭祀の類似

卑弥呼、壱与は、力を以てする男王と違い、神託を伝え神権を借りて統治 した巫女王である。

卑弥呼には「日巫女」という原義が暗示されている。それは、「日継ぎの 御子」や「すめらみこと」と同様に、世襲制の尊称であっただろう。日の神を祭司する女神官の意味であり、巫女の素質をもつ者が選ばれたのであり、卑弥呼と 壱与は、後の斎王の起源であると考えられる。

魏志倭人伝の記載からは、卑弥呼が一代限りの個人名であるとしか思えな いのも確かである。これはむろん、日本語による発音を、中国が記載にあたって故意に卑屈な当て字を用いたものであるから、個人名としての要素は一つ消えた ことになる。

九州に林立した部族国家は、弥生文化を形成したわけであるが、その起源 は前3世紀頃に稲作の技術を以て渡来した者の手になる。 どれほどか後にやってきたこの部族は、渡来し定着した当初から、日の神を祭る信仰を携えていたと するのが適当であろう。他民族との違いを示し結束を保つ意味でも有用なことで、ゆえに日巫女の制度は当初からあったと考えられる。その部族は、2世紀には 周辺の弱小部族を従えていた。この頃は、まだ九州に在ったため、征服のための戦乱に明け暮れつつも男王の采配に従い、日巫女が王の座に就くことはなかった のである。

男王の役割がはじめから勢力拡大にあったとすれば、内政は誰かに任せざ るをえない。それが「共立」の真相であり、旨く治め得たのは、自部族他部族を問わず人々を不可知な神への畏敬で束ね、神託を以て統治する巫女王の併立で あったわけだ。後に、安定した大和政権となれば、神託に頼るシステムが縮小されたとしても不思議ではない。

「年巳長大無夫婿、有男弟佐治國自為王、以来少有見者、以婢千人自侍、唯有男子一人給飲食傳辞出入居」

このような神託をもたらす巫女のシステムは、シュメール、ギリシァのそ れと類似し、どの場合も巫女の神託を最重要視しても、男王は別に居た。シュメールのジッグラートの神殿の高御位の一室にただ一人居る巫女、下界との言辞の 伝達などの補佐をするいくらかの側用人、それ以外の者の出入りは法度された例とほぼ等しいのである。

このシステムの名残が、宇佐八幡宮の御神託だ。禰宜と呼ばれる巫女が託 宣を与え、御神体「薦枕」(ヤコブが石枕で寝た故事にちなむ)が決定されたし、後世には弓削道鏡の野望を挫いたことでも有名である。

卑弥呼が世襲の名なら、壱与はどうなるのか。実は、これも世襲の名と考 えられる。

倭人伝に書かれる「邪馬壹」を「ヤマイ」ではなく、後漢書、隋書と比べ 合わせてみると「壹」は「臺」なのが本当で、「ヤマタイ」の誤書であり、その発音上の原語が、後に大和言葉の普及による発音の平準化を受けて「ヤマト」と なったと考えることができる。

同様に「壹與」は「タイヨ」の誤書で、後の「トヨ」と呼ぶのが相応しい わけである。 日巫女が天照大神を暗示しつつ、伊勢内宮を奉祭する役職の起源となったのに対し、トヨは豊受大神を暗示し、伊勢外宮を奉祭する流れの起源と 考えられるのである。

しかし、大和に全体が吸収されると、皇統の中から巫女王が選ばれるよう

になる。その最初が孝霊天皇の子女ヤマトトモモソヒメである。そして、二重体制は解消され、この系統は皇室に随時の神託をもたらしつつも祭儀にのみ関わ

り、巫女団を形成して各地の主要神社に配備するようになる。このシステムは伊勢に引き継がれ、やがて斎王制度へと取り入れられる。天武天皇の時、巫女の系

統を表立たせて、その長を斎王とした。子女、大来皇女が初代とされるが、その起源は遠く卑弥呼に遡るのである。

鬼道はカバラ祭祀の変化形魏志東夷伝、馬韓の條には、古代朝鮮で行なわれた鬼神に事えること(鬼道) は、木の枝に鈴や鼓を懸けて執り行われるすべのものであったと書かれる。それは古事記、天の岩戸の段のイホツノマサカキに鏡や玉などの祭具を取り付けると いう木の枝に何らかの象徴物を見立てて祭るものと同じとみてよい。

卑弥呼の鬼道が朝鮮と同形式なら、後の天照大神を祭る伊勢神道のルーツである といえ、ここでも卑弥呼、大和の関係は結びつく。 鬼道も古事記もその木をどのように見立てるかについてはよく解っていない。しかし古事記がカバラに根ざ すことが明らかであるなら、祭られる木とはカバラの生命の木を象徴したものに違いないのである。

生命の木の枝々には十のセフィラがあり、祭祀に際しそれぞれの意味付け に応じた象徴物が当てがわれた。饒速日命の時代には、それが十種の神宝であったことは想像に難くない。それが大和時代には三種の神器へと変化したことに伴 い、木の枝々を三つの部位に分け、三種の神器を取り懸ける方式へと変化を遂げたのだろう。

「ここに女人あり、カムカシヒメといふ。・・天皇の使者至るとききて、即ちシズ山の榊抜じとりて、上枝にヤ ツカノ剣を掛け、中枝にはヤタノ鏡を掛け、下枝にはヤサカニを掛け、またシラハタを船舳とにたて・・」(景行紀十二年)

「上枝に八尺の勾玉の五百津の御統の玉を取りつけ、中つ枝にヤタノ鏡を取り掛け、下枝にシロニギテ、アオニ ギテを取りしでて・・」(古事記、天の岩戸の段)

平成6年2月に長野県の小海町の農家(松原諏訪神社の神官の末裔)で見 つかった三寅剣(みとらのつるぎ)は、同家に既にあった五鈷鈴、八稜鏡と共にワンセットで、鬼道祭祀に使われたものと解せる。

五〜七世紀頃、大和に仕える豪族はこの種の祭祀を取り入れることによっ て、大王への帰順の意を表したのであろう。神官は中央から派遣され、地方豪族と祭事の部分で結びつき、大王の行幸の折には、歳時に合わせた組合せで儀式を 執り行ったものであろう。

また、ミトラとは、何かペルシャの太陽、光明、豊穣、勝利の神ミトラと の関係を思わないではいられない。天照大神の特質に、多様なオリエント系思想が反映しているのである。マルドゥークの場合と同様、時代と共にペルシャ、イ ンド、中国のものまでも習合されて、神々にはより強靭な属性が加えられていったものであろう。平安時代には仏や菩薩さえも本地垂迹思想により習合されたの はその名残りだ。

カバラにおける生命の木は、聖書では知恵の木と記載され、拝火教では百

万草木の原木の多種樹あるいは不老長生の白ホーム樹となった。具体的には永久に瑞々しい常緑樹で表わされ、オリエントではオリーブであったが、日本はそれ

に代わる豊富な種類の常緑樹が用いられた。それを総称して賢木(すなわち知恵の木)と呼んだ。神社では、本殿に向かって二本の榊と二本の燭台を立てる。こ

れは、ユダヤ教の古代祭祀の在り方である。

異端の民を救った宗教改革者大峰、大台山系は、生命の木のセフィラのイエソド(基礎の座)に位置する。そ れゆえ、もともとカバラの秘伝の基礎をなすところとして政策的、祭政的に位置付けられたと解せ、そのため他の場所とは違って、修業者の数も桁外れに多かっ たものと推測される。事実、この地には、天駆ける天狗とまでは行かぬまでも、カバラから汲み取った高度な知識を持つ山人が多数いたのである。医療技術、鉱 山技術に優れた足跡を残している。

彼等の存在が疎んぜられるようになった史書による最初は、継体天皇の頃 のものである。北九州・求菩提山の天狗もこの頃弾圧を受けたという。彼らは本来自己啓発を目的とした修業者集団だったから、中央の祭政に関わる意志が元よ りなかったものとみてよい。その頃、中央ではユダヤ人とはいえ、修業よりも商業活動に地道を上げるものが力を持っていたから、そこにいさかいの種が芽吹い たとしても不思議ではなかっただろう。

その後では、聖徳太子が山人の批判を行なっている。彼は、物部政治の基 礎にあるカバラと、その影響下にある神道を廃し、仏教による世情救済を打ち建てようとした人物だから、外野に向けられた非難と解せる。

その頃、山人は雑戸あるいは奴卑として扱われるのが常だった。奈良時代 の大仏造営の折りには、その技術を見込まれて山から降ろされて初めて平民の位に格上げされたが、終わるとまた元に戻されてしまう始末で、とかくユダヤ浮浪 民と同様、不遇な運命を辿っていた。

特に奈良時代には、山人には極めて厳しい弾圧の処置が下ろうとしていた が、このとき朝廷は、秘儀成就を大陸文化で贖うという、識る者に対する欺きを公然と行なおうとしていた。彼らはカバラと朝廷の関係を知る、近隣では唯一の 大規模集団であったわけで、間違えば完成しかかった律令国家の命脈を断ちかねないからだ。(遠方には蝦夷がいたが、大和の力が安定した今、政策上、蛮族で あり物言う資格なしとの印象付けが効を奏した。だが、反乱が度重なれば危惧が生じ、この方面への弾圧強化も必要となる)

山人は大和の政策の変化に伴い、方向性を失っていた。反攻に転じる性格 の彼らでもなかったが、統率者によっては彼らの技術力を以てすれば驚異の軍団にも成り得ただろう。だが、そこで彼等の多くを無害な精神修業の方向に統合 し、導いたのが役行者であった。反体制的ではあるが、仏教を採り入れ個人成就に一本化した修験道を開き、彼らを導いたのである。とかく仏教の一派の形態を 採るとき、為政者は余り問題視しなかったのだ。

鴨氏の出である彼は、奉祭する大物主(大国主命に同じとみなされた)と インドの戦神である大黒天を習合した。大国主命は、漂白の神の属性によってユダヤのルーツを遠望し、山人の奉祭する神に容易になり得た。この修験道によっ て、過去の政治と結びついた頃の記憶と共に、カバラの秘儀伝承の半ば消えかけていた役割とも決別することになる。こうして、山人は救われ、秘儀を伝承する 民は潜伏して残ったのである。

彼らの知識は、すぐ後で役立った。平安時代の当初、乞食同然の身なりを した私度僧の空海が山に上がってきたのである。(以下、*61 より)

「三教指帰」には、彼は大学を辞して都を出ると、早速吉野金峯山、高野 山、大峰山などで修験者や山人について、あらゆる修業をしたとされている。続いて、四国に渡って修業したとされる。(この四国こそは古代史上のブラック ホールであり、恐らく九州から畿内への皇室率いる民族の遷移を、かの渡航時代の海運力を以て裏からバックアップした、ソロモンの秘宝伝説の活在する秘教組 織の隠された王国、カバラの本山であった。だが、中央が政策転換してからは、瀬戸内の水軍力ほどの顕著な力でしかなくなっていく)

修験道の中には、神道、道教、仏教が、カバラを背景に巧妙に融合されて いた。千古の知識カバラには、新参のあらゆる思想のツボを押さえる知識が用意されていた。空海は、形の上で仏教徒として大成したが、教義の中で何が最も大 切であるかは、山の中で感触を得たらしい。この時に密教の奥義である求聞持法を体得し、日輪が体中に飛び込むという、メルカバの幻影に類した体験をしてい る。 その後、彼の足取りは7年間途絶え、31才の時に忽然と現われるや遣唐使の一行に選ばれ、あっさり入唐を果たした。遣唐使の一行に選ばれることは、 至難の業のはずであったのに、成りたての公認僧にそんな快挙ができたものかどうか。

また、入唐してから2年の留学費はすべて自前であったというのに、国が 資金の面倒をみた最澄が1年で帰還したのに比べ、余計な資金が要ったはずの空海が持ち帰った経文類は、最澄よりはるかに多かった。彼の並はずれた優秀さ が、それを可能にしたことは確かであろうが、巨大な資金力がバックにあったことがまた確からしいのである。

つまりスポンサーは、揺るぎなく山岳に地歩を固めたいという意志を持つ 山人であり、この地にやがて朝廷の手が延びてくることを嫌い、空海を頼んだもようだ。彼が唐から多大な成果を持って帰り、真言密教の開顕地を朝廷に申し出 たとき、早速少年時代に修業の場としてよく馴染んだからという理由で、高野山の地を指定している。

ところが、この地の「結界七里」の霊域の地下は、現代に至って、すべて 水銀鉱床であるという科学的判定が出されているという。山人は、金鉱石を水銀に溶かしアマルガムとし、水銀を加熱除去する金アマルガム精錬を行なって金を 得ており、彼はその資金力の提供を受けたのであろうという。ちなみに、この精錬法はカバラの錬金術理論に存在しているものだ。

彼が京都に東寺を建て、真言密教の世界を公に開顕し、公認仏教の地位を 不動のものとしたことにより、紀伊熊野は修験道と真言密教で、世俗仏教の力も朝廷権力も及ばぬ聖地として確立したのであった。

比叡山の方はと言えば、天台宗が居を占める前は、天狗、修験者の山だっ た。だが、その地は政策上重要でありすぎ、彼らに開放されることはなかった。

平安時代には、ティファレトである京都御所から見たコクマーである伊吹山

の方角を大陸仕込みの陰陽家が鬼門として位置付け、鬼門封じを大陸渡来の天台仏教が比叡山で行なった。これらも古代祭祀廃絶の一連の動きだったのだろう。

こうして中央の故意により、元の祭祀はそれを支えていた人々と共に失われてしまうのである。

酒呑童子もカバラ行者飛鳥時代の頃から、様々な所に鬼が出没する。それはきまって、奇怪で忌み嫌わ れる半神半人の相をしている。最近の説では、人種の違う海外からの渡来者、いわゆるまれ人であろうと考えられているが、さらに特定できるのである。

鬼の酒呑童子の話は、あまりにも有名である。居住地としては、丹波国の 大江山と、近江国の伊吹山(伊吹童子とも言う)の伝承地があり、酒乱で盗賊を働き婦女子を拐かすなどの良からぬ伝えしかなく、平安時代末期に源頼光によっ て退治されたとされている。

ところが、彼の居所は奇しくも、かの生命の木の両肩、ビナーとコクマー に相当する。

つまり、酒呑童子と鬼の一族は、人種の純粋を保ちつつ、カバラの祭祀を 続けてきた家柄の末裔と考えられるのである。本当に酒乱の盗賊に成り下がっていたとするなら、中央からの沙汰の無いまま放置され、山人や天狗と同様に不当 な扱いを受けて、反攻に転じたのかも知れない。そこには、やはり朝廷の政策の転換の問題が横たわっているのである。 室町時代に書かれた「大江山絵詞」 は、酒呑童子について最も古い説話を語っており、それによれば平安時代中期の一条天皇の御世に、華やかな宮廷生活の一方、巷にはひどい疫病が流行り盗賊が 横行し、都には屍が満ちていたという。(前後*62より)

どこからかこの混乱は大江山に棲む酒呑童子がもたらしているという噂が 広がり、天皇は武勇の誉れ高い源頼光に討伐を命じた。

源頼光は部下の坂田金時をはじめとする四天王を連れて大江山に至り、ど こから聞きつけたものか修験者の装束に身を変えて一族の館を訪ねると、鬼達はその装束をみて仲間が訪ねて来たと思って迎え入れたという。やがて奥から角を 取った見目麗しい若者の姿の酒呑童子が現われ、すっかり打ち解けた鬼たちは田楽踊りをして彼らを一日遇したその夜、酒で酔い潰れて本性を現わした鬼達に、 頼光らは隠し持っていた刀で斬りかかり、抵抗する間も与えず一族全員を斬り殺したという。

この話は、創作部分がないわけではなく、頼光配下の四天王は実在の人物 ではないし、別人のしたことを、日の昇る勢いの源氏の功績にしたものと解されている。だが、修験者の格好に鬼が騙されたところや、酒呑童子が角を取り、優 しく描かれているところに事の真相が伝えられている。彼らは修験者とは、ある目的で結びついた存在であり、やはりカバラ行者だったのである。

頭に付けたヒラクリティーが角に見えたほか、装束、体型、習俗の点で、 日本人一般とはかけ離れていた。このことが奇異なものに対する恐怖と異端視を生み、後世の者がある時は天狗と言い、ある時は鬼と言ったのである。それは、 中央から発信したデマであったことが窺い知れる。

鬼の語源は、彼等の祭祀が前述の「おに(生・新〓生命力の更新)」を司 るものであったことに由来すると考えられる。特に彼等の儀式は人知れずなされ、しかも象徴化され尽くしていたために、たまたまこれを目撃した当時の民衆に とっては脅威の的となったに違いなく、それが旧態勢力の完全排除を目論む政界の帰化勢力にとっても好都合だった。中国の醜怪な邪神を表わす「鬼」の字に、 見たこともなく大柄で、意味不明な儀式を行なう者達の当時呼ばれていた通称か儀式の名称が充てられたものだろう。こうして、かつての祭祀のみならず、これ を行なう彼等とともに真実が歪められ、中央権力が後押しして、加速度的に闇へと葬り去られていったのだ。

節分の豆捲きによる鬼払いの行事の源もおそらく、毎年の節分に彼等鬼達

が各セフィラ(球)の祭祀拠点に集まり、恒例の新生の祭儀を行なっていたのを(第一章、元伊勢外宮の龍燈杉の伝承を再考されたい)目ざとく見付けた民衆が

石つぶてなどを投げて追い散らしたのが、いつしか形を変えたものだろう。 石つぶてが、新生の摂理を得て実る新穀の一つ、豆に置き換えられたところに、歴

史の真相を知る者の彼等を弔い祭る心が表われているように思われる。

秦、藤原と菅公の影にカバラ部族に属することがそのまま職制を決定付けるという概念は、ユダヤ教的発想で ある。エゼキエル書には、祭祀に携わる職制などは、特別な部族に限られることが書かれている。この傾向は、古代日本の氏姓制度に反映されている。

「物部」は元々種々の工作に携わる部族の名称であった。それが後には氏族 の姓を指すものとなったが、それでも依然職制を物語るものであった。

また「中臣」は祭祀に携わるときの姓であったが、鎌足の時、朝廷の招請 を受けて政治、俗事に関与することとなり、「藤原」の姓に変えねばならなかった。古事記の編者も、「多」の同音異語の太々しい「太」に変えて、畏れ多い所 作を成し遂げた。古代において姓は、単なる縁戚の繋がりを示すものではなく、果たすべき役割を表現したのである。

秦氏は、応神天皇の頃、(ユダヤ人入植政策の一貫で)二万人規模で帰化 した弓月君の後裔とされている。シルクロードの主役、絹の生産販売を仕切っていたユダヤ人の流れで、蚕と絹の技術を同時に日本に持ち込み、絹の独占と農工 業振興により財力を築き、朝廷を伺う位置にあった。

秦氏は奈良時代に藤原氏と姻戚関係を組み、その母系に入り込んだ。それ はちょうど、大和創成期にニギハヤヒ、物部氏の系統が皇室の母系に入り込んだと同様、どこでも有りがちな権力伸長話なのかも知れない。蘇我氏と同様に秦氏 は遅れて秘教に参加したが、正統ユダヤ人としてその中で確実な地位を築きたかったはずで、物部、蘇我が倒れ、ついに王室の補佐機能を果たすべき時が来たと 考えたのであろう。

奈良時代まで強大な財力を有した秦氏の名が、平安時代には大工の統領程 度の形でしか史書に出てこなくなる。物部氏の傍流の某が大工の大組織の頭を務めた時に、秦氏の某が外従五位で大工の小組織の頭に任じられたほどの伝えしか ない。

打ち続く長岡京、平安京の造営で富を使い尽くしたとか、藤原氏に飲み込 まれたとか、どこで衰退したのかと謎になっているわけだが、一つの見方をすれば、技術職集団の長としてしか機能できない「秦(機織りに関連する)」の姓を 外し、政界の主座にある「藤原」に替えて目的を果たそうとしたものであろう。奈良時代後期の疫病による藤原氏の有力者の全滅と、わずかに残った藤原種継の 暗殺により、本流の藤原氏がむしろ衰退し、代わって縁戚の秦氏が藤原姓を使って台頭していったとみられる。

そうして成り代わった左大臣藤原時平の時代、菅原道真は讒言にあい、延 喜一年(901)に太宰府に左遷され、二年の後に配流の地で非業の最期を遂げた。知謀と人徳高い菅公の恨みがどれほどかと推し量られた頃、京の都に落雷が 頻発し、藤原一族はじめ、雷に打たれて死ぬものが続出した。これは菅公の祟りかと恐れられ、時平は自責の念に駆られていたある日、時平の頭上でにわかに雷 が鳴り始め、これは自分を狙って雷を落とそうということに違いないと思った時平は、なぜか咄嗟に「桑原、くわばら」と唱えたという。 カバラの原義は QBLであり、「クワバラ」と発音する。ここには、菅公が天神とならば、天神系の思想的なルーツであるところのカバラに助けを見いだそうとした判断が働い ているとみられる。

だが、所詮藤原氏、秦氏とも秘教組織員としても、物部氏のように本物で はない。聞きかじり、読みかじりゆえにお題目代わりにこの言葉が出たというのが本当であろう。だが、これはすでに秘儀の漏洩である。それゆえ、雷がとある 農家の井戸に落ちたが、それを見ていた農夫が井戸に蓋をしたので、還れなくなって困った雷が桑原だけは嫌いなので落ちないと秘密を打ち明けてようやく還し てもらったという奇妙な言い伝えが繕われたようだ。

蚕の食物となる桑がなぜ和名で「クワ」かというと、カバラの頭文字なの である。カバラ伝承を支えるユダヤ人たちは自らを絹を産する蚕になぞらえ、その糧であるカバラと桑を寓意の糸で繋いだのであろう。

また、各地にあった天神社は、もとは菅公を祭っていたわけではなく、神 話にいう天つ神を祭ったものであった。普通なら神話級の神々に人間界から付け加わる神など居ないところである。だが、その神々の持つ特質の総体がヤーヴェ であり、雷火を発するメルカバの神であり、雷火と嵐の乗り物を御するマルドゥークが遠望されている限り、雷を落とす彼が本体的な神の特質の一翼を担うと捉 える方法があり、御霊信仰とあいまって、菅公を天位に押し上げたのであろう。

だが、彼が元々、内裏外、京師外、畿内外の選民に該当しない者であった

なら、いかに祟りが強くとも、これほど破格の扱いは受けなかったであろう。裏の思想を知る内裏の高官にとって畿内外配流とは、選民からの脱落を意味する残

酷な処置であったはず。それゆえ、離欲の仏教や道教の精神ごときでは如何ともしがたい悲痛なものが菅公にはあったはずである。だが、死後彼は霊力を以て勇

躍復権を果たしたことになる。

(4)最後の成就に向けて

歴史を成就した古代皇室さて、話を本論の続きに戻さねばならない。というのも、古事記の語る預言は賑 々しい天神系の理念の実現を超えて、まだ続いていたからである。

「天降」に続く「猿女の君」の預言は、饒速日命の「顕わし申せる神」と しての地味な奉祭が行なわれることで成就したとしても、続く「木の花のさくや姫」の段には、ニニギノミコトのご成婚話に掛けて、重大な秘密が盛られている のである。

ニニギノミコトは美しい乙女コノハナノサクヤヒメに求婚するが、乙女の 父神は姉の石長比賣も併せて奉ろうという。が、彼は姉姫のあまりの醜さに、これを送り返してしまう(ヤコブが東洋人の地でラバンの娘レアとラケルに対面す る話の換話のようだ。創世記二十九章 だが、この後が違う)。痛く恥じた父神はこう申し送る。「天つ神の御子の命は、石長姫により磐石のものとなり、コノ ハナノサクヤヒメにより木の花の咲くごとく栄えるように神に誓いを立てて奉ったものを、これでは桜(梅)の花のように短命なものとなるでしょう」と。こう して歴代天皇の命は短くなったと、何か神の御子の長寿でない理由を言い訳がましく述べている感じである。

ところが、預言という見方からすると、事はそんなものではない。これ は、ニニギの実現される期間が、すなわち皇室中心の賑やかな文化の存続期間が、桜の花が目もあやに開花してすぐに散るごとく、非常に短命に終わってしまう ことを語っているのである。

事実、ニニギ文化の中心が、かの曼陀羅の内五角形の要所を満じた平安京 に遷って後、しばらくして皇室は力を失ってゆき、自ら政権を担当し得なくなった。祭政面でも仏教や陰陽道が神道を圧する勢いとなった。

皇室は「ニニギ」という究極計画の成就に伴い、積極的な役割推進の体勢 から、残る歴史展開の見守りの体勢へと転じたのではないかとみられるわけである。そこに黙示録的な終末観的諦観がなかったものかどうか。

平安京、それは桓武天皇が中国の陰陽道の風水思想に基づいて設計させた 「四神相応」、大地の気の流れによって「平安楽土、万年春」の栄華を達成しようとした完璧都市であった。カバラを国土計画の基礎にし、先進的な他の文化で 贖われた、これ以上ないという完成都市。その理想とは裏腹に、カバラにおける完成「7」の意味は、終結が表裏一体となったステイタスなのである。

「木の花のさくや姫」の段はさらに、コノハナノサクヤヒメの産気づきが 余りに早いのでニニギノミコトはこれを疑うが、その疑いを晴らすために姫は産殿に火をつけて吉凶、成否の伺いを立てる。その結果、ホデリ、ホスセリ、ホヲ リの三神が生まれたという。

この三神はそれぞれ、火の燃える様、火の衰える様、火の静まる様を示す のであるが、どうもこれには二つの伏線が用意されているとみられる。一つは、火を文明の象徴として捉えることにより、文明の盛んなる様から次第に衰え、逼 塞してしまうことと捉えられること。二つは、速やかな文明の構築に続いて戦火があり、その火で試されることによって成就した事の成否が(神によって)判定 されるという意味にとれることである。

いずれも、普通人にとっては決してありがたい話ではない。特に後者の場 合は聖書の最後の審判の様相があり、ハルマゲドンに標的を絞る黙示録的な終末ムードを漂わせるものではある。同根の思想を受け継ぐ古代為政者は、人類文明 史のはかなさを見て取り、近々終末に至ることを覚悟に置いていたのではないだろうか。

平安時代における摂関政治への移行は、皇室の政治に対する無気力が原因 したことが知られている。藤原良房への権力委譲の直因となったのは応天門炎上(866年)であったが、もしかすると火の時代到来の兆候として捉えられたも のではなかったか。

とかく京師にはジンクス、タブーが充満していたし、兆候を待ち受ける空 気のあるところには、それらしいことも起きてこようし、兆候を逆手にとって有利に運ぼうとする策謀家も現われてくるものである。その後、京師、皇居にはこ れみよがしに放火が相次いだ。 また、末法思想が大流行するが、これも宮中を席巻していた終末観に、仏滅後の末法時代の到来が掛け合わさって増幅されたも のと解釈される。さらに時代が下ると、院政から武力を背景とした武士の台頭の時代へと変遷し、いきおい世の中には戦火が絶え間なくなり、無明の様相が充満 していった。

応天門の変の直後に書かれたとみられる竹取物語の秘儀を明かしてみよ う。これは、虎の巻とも言うべきものなのである。

成立が900年頃とみられる作者不詳のこの物語は、精緻な体裁をしてい ることで有名だ。この最後に、かぐや姫が天の使者たちに迎えられ、戻っていくというくだりは、あまりにもビジョンが鮮烈である。が、これは既に過去にあっ た事実、かのイザナギ人類の遭遇した記憶が遺されているとみられるのである。天上から来た「桃の実」による救済の記憶。その記憶はカバラに受け継がれて、 黙示録の地上軍が天上の軍勢に撃滅されるというビジョンにもなっている。

この話の終わりには、かぐや姫が別れの形見に翁たちに不老不死の薬を与 えるが、希望を失った翁には無用のものと、不死(富士)の高嶺で燃やすというくだりまで付く。何とオリエント的な発想であろうか。洪水後のウトゥのニシル 山での燔祭という、接点の時代に関わるシュメール神話の要素がすべて出尽くしているのである。

ここでかぐや姫は、「(正真な)人はかつて星煌めく天上の種族であっ た」とするカバラを反映し、その当時に選民と暗黙のうちに了解されていた宮廷生活者たちを暗示しているのである。折しも、応天門の変の直後のこと、これに 合わせてビジョンが開示されているわけだ。彼らの心奥には一趣、終末への渇仰があったゆえに、この物語は世のはかなさに対する心の安堵をもたらすための参 考資料となったに違いないのである。同様に、聖衆来迎思想が仏教の形をとって登場してきたが、これもカバラからきた虎の巻的思想なのである。

さて、京師がすせりかけた頃、置き去りにされていた民族 の奥州に、京師に次ぐ平安の都、平泉が開花した。それは、武士の台頭を巧くかわしながら、内裏の秘教組織とそこから出た藤原一門とで計った「民族は(羊飼 いにより)まとめられ平和に暮らす」という、すべてのユダヤの民のために約束された、残された預言の成就であった。だがそれも預言されたとおり、源氏の侵 攻による戦火で短命に終わる結果となる。

こうして、粗暴な武家政権の時代となり、都ではいつ終結の時が来ても不 思議ではない、一趣覚悟のような時の流れが刻まれていたに違いない。戦火、疫病、飢饉が時を分かたず発生した。だが、一向に世界的な終末の訪れる気配はな かった。そうするうちに、皇室を取り巻いていた秘教組織も廃れてしまい、役割のかつてあったことも忘れ去られていったものであろう。

だが、日本国土も民族も、選民も地の軍も、むろん世界も依然存続した。

不思議なことに皇室は不可侵禁忌の聖域として存続した。満たされるべき歴史がまだ残されていたために、唯一の神が保全されたのだろうか。おそらくその通

り。この民族にとって、まだ見届けるべきことがあったようなのである。

第四章・了

第 五章へ